食品ロスについて知ろう!

食品ロスとは、まだ食べられるのに廃棄される食品のことです。

日本では、まだ食べられるのに捨てられている食品、いわゆる「食品ロス」が522万トン(農林水産省:令和2年度推計)あります。これは、毎日日本国民全員がお茶碗1杯分の食品を捨てている計算になります。そして、世界中で飢えに苦しむ人々に向けた食糧支援量(2020年で年間約420万トン)の1.2倍にもあたります。

なんて もったいない!

食品ロスは食べ物を無駄にしているだけではありません。

日本の食料自給率(「日本全体に供給された食料」に占める「日本で生産した食料」の割合)は、カロリーベースで約3割です。日本は食料の大部分を外国からの輸入に頼っているため、食料を生産するためのコストだけでなく日本へ輸送するためのコストもかかっています。

食品ロスがごみとして処理されると、その焼却処理に多くの費用(運ぶ費用、燃やすための燃料費など)がかかるだけでなく、生産するためにかかったコストを全て無駄にしてしまうのです。

そして、燃やすことによって地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量が増えて環境への影響もあります。

もったいないだけでなく、環境にも影響があるなんて・・・。

世界中は、食べ物に困っている人がいるのに、日本では食べずに捨てられている食品がある、という現実は無視できません。

わたしたち一人一人が食品を無駄なく大切に使うことはこれらの問題の解決につながります。

食品ロスはどこで発生しているのか

食品ロスとは

生産者から消費者まで食品が届くまでの一連の流れを「フードサプライチェーン」といいます。

食品を取り扱う時に、フードサプライチェーンの各段階(「生産者」、「製造業者」、「配送業者」、「販売業者」、「消費者」)で食品ロスが発生しています。

フードサプライチェーンの各段階

生産者

農林漁業者など、農畜産物を出荷する段階。

取れすぎて市場価格の値くずれが想定される場合や、形が悪い(規格外)などにより流通できずに廃棄される食品があります。

製造業者

農畜産物を加工、包装して出荷する段階。

需要を上回る製造、パッケージの印字ミスや破損による流通側からの返品などにより廃棄される食品があります。

配送業者

卸売業者など、生産者や食品製造業者から食品を受け入れ、保存管理し、小売店や飲食店の需要に応じて配送する段階。

売れ残り、パッケージの破損などにより、廃棄されたり食品製造業者へ返品される食品があります。

販売業者

卸売業者等から食品を購入し、消費者へ販売する小売業者や、卸売業者等から食品を購入し、調理して提供する外食事業者の段階。

小売店では、パッケージの破損や売れ残りによる返品・廃棄、飲食店では作りすぎや客の食べ残しにより廃棄される食品があります。

消費者

個人が購入した食品を調理して消費したり、レストランなどで提供されたものを消費する段階。

購入したものの、使い忘れや使いきれなかったり、食べ残しなどにより廃棄される食品があります。

食品廃棄物と食品ロス

食品関連事業者から出る事業系の食品ロスと、一般家庭から出る家庭系の食品ロスはそれぞれ全体の食品ロスの半分ずつを占めています。

食品ロスを減らすためには事業者、家庭の双方で取り組む必要があります。

食品ロスを減らすには

個人でできる取組み

- 買いすぎない-買い物の前に家の買い置きを確認して、必要な分だけ買いましょう。

- 作りすぎない-作りすぎないようにしましょう。作りすぎた時は、冷凍するなど工夫しましょう。

- 食べ残さない-作った料理は、早めにおいしく食べきりましょう。

パンフレット「食品ロスを削減するために」

「消費期限」と「賞味期限」

食品が一定の品質を保っていると認められる期限を示す日付を「期限表示」といいます。

食品の「期限表示」には、消費期限と賞味期限の2つがあります。

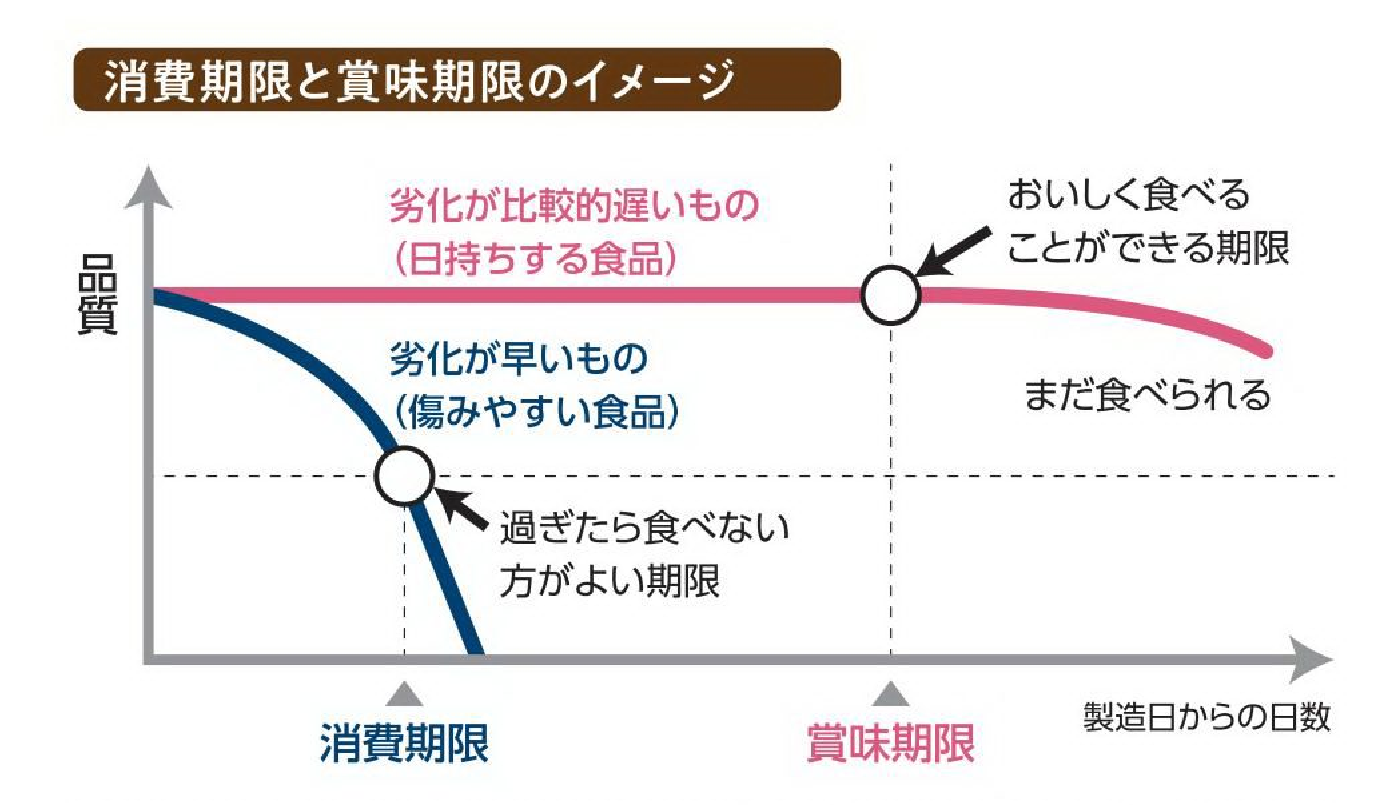

原則として、傷みやすい食品(サンドイッチなど)には消費期限(過ぎたら食べない方がよい期限)が、比較的日持ちする食品(クッキーなどの加工品)には賞味期限(おいしく食べることができる期限)が定められています。

消費期限も賞味期限も、定められた方法により保存した場合で、未開封のものの期限です。食品の「期限表示」の意味を正しく知って食品の無駄をなくしましょう。

「消費期限」と「賞味期限」のイメージ図

出典:消費者庁

食品関連事業者としてできる取組み

食品の流通においては、賞味期限の3分の1以内で小売店舗に納品する慣例、いわゆる「3分の1ルール」があります。このルールのもとでは、賞味期限の3分の1以内で納品できなかったものは賞味期限まで多くの日数を残していても行き場がなくなり、廃棄となることがあります。

商習慣は個々人の意識が変わらないと取組みが難しい面がありますが、できることから取り組んでみませんか?

- 「てまえどり」や店頭ポップなど、消費者の食品ロスへの意識づけへの取組み

- 加工品等への利用

- 割引販売

- ハーフサイズや小容量メニューの導入

- 事業の中で発生する食品廃棄物を、食品廃棄物を原料とするバイオガス発電可能な施設へ搬入してリサイクルする など

お問い合わせ

岡山市役所環境局環境部環境事業課資源循環推進室

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号

電話: 086-803-1321 ファクス: 086-803-1876