イノシシ対策

※本ページは、イノシシ対策講演会資料から抜粋しています。

(資料全文は、本ページ末にあります。)

集落の皆で勉強する!

- 集落の一部の人だけが、たくさん勉強して対策を行ってもなかなか被害は減りません。

- 集落皆で勉強して、共通の知識や意識を持つことはとても重要です。

- 特に、被害が軽減しているところでは、女性や子どもたちが積極的に対策に取り組んでいます。

餌付け要因をなくす!

収穫残さ

野菜の残渣を畑の隅に捨てていませんか?これを食べて味を覚えた動物は、最終的には畑に侵入して作物を食べるようになります。

ポイント

収穫残渣は、生ゴミとして回収してもらったり、土の中に埋めるだけでも動物が近寄りづらくなります。

放任果樹

誰も収穫しないカキやクリなどの果樹が家や畑の周りにありませんか?これを食べた動物は果樹だけでなく、その集落全体を自分たちの餌場として認識するようになります。

ポイント

食べなくても果実は全部収穫するか、放棄果樹は思い切って伐採しましょう。

残飯や生ゴミ

残飯や生ゴミを家のそばに捨てていませんか?特に、野生動物がこれに餌付いてしまうと民家周辺をうろつくようになり、農作物だけでなく、人身被害も引き起こしてしまうことになります。

ポイント

残飯や生ゴミを野外に捨てるのはやめましょう。

隠れ場所をなくす!

被害のあった農地の近くには必ずといっていいほど、野生動物の隠れることのできる場所があります。このような場所の多くが耕作放棄地や竹ヤブであり、この中に身を隠した動物たちは、安心して人間の動きを観察できるため、どんどん人慣れがすすむことになります。

野生動物にとって最高の生活空間であり、被害を助長する耕作放棄地や竹ヤブを集落から減らしていくことも、被害対策として重要なことです。

獣害に強い畑にする!

植える場所を考える

カボチャやスイカのようにツルを伸ばす作物を、防護柵の近くに植付けると、柵にツルが絡んで柵外で実が生り、それが餌付けにつながったり、電気柵に触れることで漏電の原因になるなど獣害を助長することにもなるので、植える場所や栽培方法をしっかりと考えましょう。

植える面積を考える

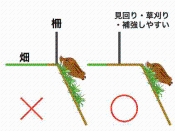

防護柵を設置する場合、農地と斜面や隣の土地との境界ぎりぎりに防護柵を設置してしまうと、柵の外側の草刈りや補修などの柵の管理が十分に行えないため、防護柵の効果が最大限に発揮できません。作付の面積を若干減らしてでも、防護柵をしっかり管理でき、野生動物が近づきにくい農地にすることで被害は減ります。

防護柵は効果的に設置する!

滑り込み対策を重視

防護柵の設置は有効な対策ですが、動物の行動を理解して正しく設置しなければ、その効果は小さくなってしまいます。

イノシシは柵の下側(地面と柵の間)から潜り込んだり、柵の連結部分等にできる数センチの隙間をこじ開けて侵入することがほとんどです。柵を飛び越えて侵入することはあまりありません。イノシシに潜り込まれないように、柵の下側や連結部分に隙間を作らないように設置しましょう。

電気柵の効果的な設置方法

- 電気柵の電線の高さは、確実にイノシシの鼻先を電線へ接触させるために、2段張りの場合、地面から20センチメートル・40センチメートルの高さに必ずしてください。

- 碍子の向きは、イノシシ側(=作物の逆側)に向けてください。

- 電気柵はアスファルトやコンクリート舗装された場所から離して、土の地面に設置してください。

- イノシシの足先を確実に土の上に持ってくるためには、柵の外側50センチメートルが舗装のない土の地面の場所に設置すべきです。

- 漏電防止のために下草管理を行う必要があります。

忌避材に惑わされないように!

手間が掛からない対策としてニオイや音、光を使った忌避材や装置が使用されることがありますが、これらに被害を防止する効果はありません!!

イノシシ対策講演会資料(平成26年度)

鳥獣害対策の手引き(岡山市版)・暮らしを守る獣害対策マニュアルなど支所に置いてあります。

お問い合わせ

北区役所 建部支所

所在地: 〒709-3198 岡山市北区建部町福渡489番地 [所在地の地図]

電話: 086-722-1111 ファクス: 086-722-3903