- 期間

平成26年8月20日(水曜日)~10月5日(日曜日)

毎週月曜日は休館(ただし9月15日(敬老の日)は開館) - 場所

岡山市立中央図書館2階展示コーナー - 開催趣旨

岡山市のまちづくりは、どのような計画に基いて進められてきたのか、昭和戦前期から戦後にかけての都市計画図など、当館所蔵資料の展示を通して岡山市の都市計画のあゆみを紹介します。

まちづくりと都市計画

わたしたちのまちの街路網や工業・商業・住宅地域の分布が、なぜ現在のようになっているのかと、考えてみたことがあるのではないでしょうか。

人口が集中する都市の問題に対処し、快適な暮らしや美しい景観を求めて都市を望ましい姿へ制御しようと、近代には都市計画(シティプランニング)が意識されるようになり、日本へもその思想や技術が欧米諸国から導入されました。

公益のため市民の権利の制限も伴う都市計画には、法制度の整備が不可欠であり、都市を生きた動態においてとらえ、将来の発展を見据えながら巧みに設計する技術も重要です。また道路や建物の配置を変更する都市計画の実現には、長い年月にわたる努力が必要です。

ところがこうした息の長い事業である都市計画も、人口の急増や自然災害、戦災、自動車交通への転換など、状況の変化を受けて見直されてきました。そしてそれは道路や建物の配置に影響し、市街の形態に刻印されて、都市の発展の方向を規定する条件となっています。

よりよいまちづくりを行うには過去の歩みをたどり、人々が寄せてきた思いや願いを明らかにすることが大切です。

(1)最初の都市計画-大正期から昭和戦前期-

木造建築が密集する日本の都市では、大火が繰り返されてきたので、明治期から市区改正という言葉で道路の拡幅や建物の不燃化等による都市機能の向上が目指されていました。

しかし日露戦争後の工業化の進展により都市の膨張発展が顕著になると、いよいよ都市計画の必要が強く意識されるようになりました。岡山市は大正5年から市会に市区改正委員会を設けて調査を始めていましたが、この歩みはやがて全国に適用されていく都市計画法へ包摂されることとなります。

都市計画法が制定されたのは大正8年ですが、大正11年には東京・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸の六大都市が、そして大正12年5月29日には岡山市を含む他の主要都市がその適用都市となり、国の法律が後押しする本格的な都市計画の時代が始まりました。

そこで岡山市では、大正13年12月に都市計画区域の指定が、昭和2年2月には都市計画街路が、そして昭和4年7月には用途地域の指定が認可され、昭和2~13年に中心部の道路の拡幅などの都市計画事業が実施されました。

なお、戦前の都市計画は内務省が指導する道府県の事務で、県と関係市、地域の有識者、および内務省の担当技師で構成する都市計画地方委員会で計画が審議されました。

展示品

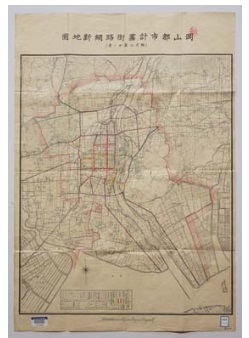

- 「岡山都市計画街路網図」昭和2年 たて56.5×よこ45センチメートル(以下同じ)

- 「岡山都市計画図(街路網地域)」昭和2年 82×62センチメートル

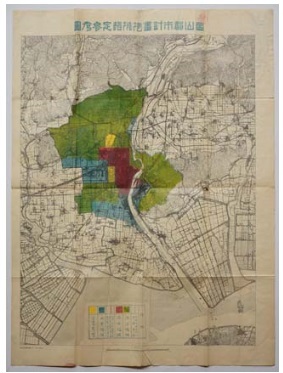

- 「岡山都市計画地域指定参考図」昭和4年頃 84.5×63センチメートル

- 「岡山都市計画街路網新地図」(付内務省旭川改修計画案)79×54.5センチメートル

- 『岡山市都市計画概網』昭和3年3月 岡山市役所都市計画課

- 『土地区画整理の話』昭和4年4月 岡山市役所都市計画課

- 『岡山市都市計画概要』昭和13年11月 岡山市都市計画課

「岡山都市計画図(街路網地域)」昭和2年、82×62センチメートル(中心街は既存道路を拡幅して格子状に。そこから放射状の道路をのばして通過交通の流入を防ぐ環状線に接続する。さらに旭川河口付近を工業地帯として開発するため、その下流両岸にも幹線路が計画されていた)

(2)戦災からの復興

岡山空襲の日、昭和20年6月29日は、市街が一夜で灰燼に帰した忘れることのできない日です。

岡山市役所は被災し全焼したため、昭和21年3月まで旧弘西小学校の、そして昭和24年6月(一部12月)までは旧内山下小学校(いずれも昭和21年度まで国民学校)の校舎を仮庁舎に、戦災復興計画の骨子が作られました。

すでに戦前から関東大震災の教訓と戦時下の防空意識の高まりで、地震・津波・火災などの自然災害や空襲による被害を軽減するために都市機能の集中を防ぎ、国土の全体に分散させること(疎開)が課題とされていました。そして戦災の苦い経験から、当初の戦災復興事業では市街地を区分して類焼を防ぐ広幅道路の建設が目指されました。

市街地から建物が一掃されたこの時期は、都市計画を大規模に実現させるには稀な機会ともいえました。岡山市でも昭和21年の最初の復興街路計画では、駅前城下線(現在の桃太郎大通り)と瓦町線(現在の大供~大雲寺~新京橋の路線)が70メートル幅の大通りとして構想され、中心市街を三分する予定でした。

このうち駅前通りは50メートル幅に縮小して実現し、墓地の東山への移転集約や、烏城公園などの緑地公園の整備、入り組んだ細街路の多い街区の整理など、戦後の歩みを方向づける重要な計画の多くが進められました。

展示品

- 「岡山都市計画図(街路網地域)」78.5×57センチメートル 昭和13年の原図に戦災焼失地域記入

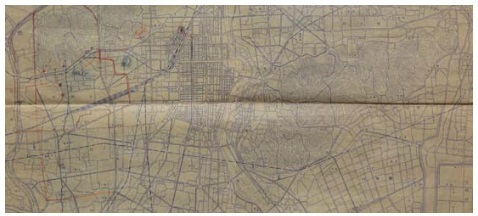

- 「岡山市全図」昭和24~27年頃 79×60センチメートル 青焼、高速鉄道予定線あり

- 「岡山都市計画道路予定線図」昭和24~27年頃 79×57.5センチメートル 青焼、30号線書込み

- 「岡山都市計画街路図」(昭和37年3月測図)108×77センチメートル

- 『岡山市は如何に復興されるか』昭和21年11月1日 岡山市復興局

- 『戦災復興土地区画整理 岡山市』昭和46年5月 岡山市建設局区画整理部精算課

「岡山市全図」昭和24~27年頃、79×60センチメートルの部分(中心街の南に実現しなかった高速鉄道の予定線がみえる)

(3)都市計画から国土計画へ-県南広域都市の構想-

巨大な過密都市の出現を防ぎ、都市機能を国土の全体に分散させて均衡ある発展をとげることが、すでに戦前期から課題とされていました。

その中で、昭和30年代には、岡山市、倉敷市、玉野市、総社市、西大寺市を含む圏域は、岡山県南部の比較的広い地域に人口が分散していますが、あわせれば100万人に近い集積があり、六大都市に比べると豊かな自然に恵まれ、農業も盛んで、水島地区には工業地帯も形成されつつありました。

そこで、さまざまな要素がバランスのとれた状態で一定の領域に分散する岡山県南地域について広域都市の発想が生まれ、以後は紆余曲折もありましたが、この構想に基づき新産業都市への指定を受け、さまざまな施策が展開されて現在に至っています。

以後は岡山市の都市計画も、こうした広域の動きと関連しながら考えられていくようになりました。

多くの都市が交通で結ばれ、複雑に関連しあう現代では、市域を超えた広い範囲で都市のプランニングがなされなければならなくなってきています。長い歴史に立って都市を読み取ることは大切です。

展示品

- 「新産業都市 岡山県南広域都市構想図」昭和38年3月 53.5×78センチメートル

- 『岡山県南広域都市計画の基本構想』昭和37年 建設省・日本都市計画学会編

- 『新しい都市づくり』昭和37年10月 岡山県南広域都市建設推進本部

- 『県南広域都市とわたし達の生活』昭和37年頃 岡山県南広域都市建設推進本部

- 『岡山県南広域都市建設の概要』昭和37年12月 岡山県南広域都市建設協議会

- 『岡山県南広域都市建設構想 岡山都市圏(試案)』昭和43年2月 岡山市企画室

「岡山都市計画地域指定参考図」昭和4年頃、84.5×63センチメートル(昭和4年に決定された最初の市街地の用途区分を示した図で、赤が商業地域、緑が住宅地域、青が工業地域。「(1)最初の都市計画-大正期~昭和戦前期-」で展示)

このページに関するお問い合わせ先

中央図書館

電話:086-223-3373 ファクス:086-223-0093

所在地:〒700-0843 岡山市北区二日市町56[地図別ウィンドウで開く]

Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

(お問い合わせの際、図書館の利用者カードをお持ちの方は、「内容」欄に利用者番号(8桁の数字)もご記入ください。)