カンピロバクター食中毒を予防しよう!!

我が国でのカンピロバクターによる食中毒の発生件数は平成29年度で320件、全件数のうち31.6%を占めており、細菌性食中毒で最も発生が多くなっています。

また、約9割の事例は生又は加熱不十分な鶏肉料理の関与が疑われています。

カンピロバクター食中毒とは?

代表的な細菌性食中毒で、原因となる病原菌はカンピロバクター・ジェジュニ(まれにカンピロバクター・コリ)です。この病原菌は微好気性といって、酸素が少しある環境を好み、酸素が十分にある通常の大気や、逆に酸素が全くない環境では増殖できません。また、発育(増殖)できる温度域は30℃から46℃です。主な生育場所はウシ、ブタ、ヒツジ、イヌ、ネコ、ハトなどの動物の消化管内で、これらの動物のふん便から検出されることがあります。

平成22年度には「ブロイラー鶏群から製造された中抜きと体及び鶏肉のカンピロバクター濃度調査」の結果を農林水産省消費・安全局食品安全政策課が公表しています。その結果によると養鶏場の時点で鶏群がカンピロバクターを保有している場合、食鳥処理後の製品もカンピロバクターに汚染される可能性が高いことがうかがえます。

カンピロバクター食中毒の症状は?

カンピロバクターに感染すると、下痢、腹痛、発熱、悪心、嘔気、嘔吐、頭痛、悪寒、倦怠感などの症状が発生します。多くの患者は1週間ほどで治癒します。死亡例や重篤例はまれですが、乳幼児・高齢者、その他抵抗力の弱い方では重症化する危険性もあり、注意が必要です。また、潜伏時間が一般に1~7日間とやや長いことが特徴です。この他に、カンピロバクターに感染した数週間後に、手足の麻痺や顔面神経麻痺、呼吸困難などを起こす「ギラン・バレー症候群」を発症する場合があることが指摘されています。

カンピロバクター食中毒の原因となる食材は?

カンピロバクター食中毒の主な原因食品は、生あるいは加熱があまりなされていない鶏肉(鶏刺し、タタキなど)、加熱不十分な鶏肉(バーベキュー、鶏鍋、焼き鳥など)、あるいは鶏肉から調理過程の不備で二次汚染された食品などです。また、牛レバーの生食が原因になった食中毒事例や、井戸水、湧水、簡易水道水など消毒不十分な飲用水による感染事例もあります。

カンピロバクター食中毒の予防法は?

カンピロバクターは食材のなかでは鶏肉や牛レバーから最も高率に検出されるので、

- 生あるいは加熱不十分の鶏肉や内臓肉を食べることは控え、食肉は十分に加熱するべきです。

- カンピロバクターは熱や乾燥に弱いので、調理器具は使用後によく洗浄し、熱湯消毒して乾燥させることが重要です。

また、食肉からサラダなどへの二次汚染を防ぐために、

- 生肉を扱う調理器具とサラダ野菜など加熱せず食べる食品や調理後の料理を扱う器具は区別すること、

- 生肉を扱ったあとは手指を十分に洗浄することも重要です。

冷蔵庫等の保管場所で、生の食肉と他の食品との接触を避けることも重要です。

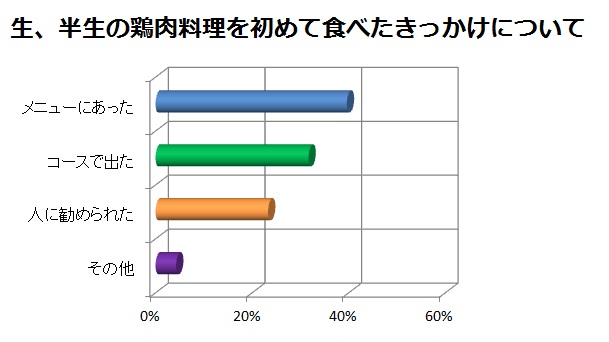

アンケートを実施しました!!

※岡山市では、カンピロバクター食中毒の原因の可能性が高い「生又は半生の鶏肉料理」に関するアンケート調査を実施しました。

(平成30年5月、6月実施)(2,134人回答)

アンケートの結果について

今回、アンケートにご協力いただきました皆様の年齢別人数の表になります。

| 生又は半生の鶏肉料理を食べるか否かについて\年齢 | 10代以下 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代以上 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 食べる人 | 4人 | 296人 | 331人 | 402人 | 242人 | 84人 | 1人 | 0人 |

| 食べない人 | 7人 | 89人 | 91人 | 220人 | 225人 | 132人 | 2人 | 0人 |

※無回答者人数は除外しています。

今回のアンケートの回答者は、主に10代以下~70代まで幅広くご回答をいただきました。

生又は半生の鶏肉料理を食べる人は食べない人に比べ、主に若年層で割合が多いことが分かりました。

以下、今回のアンケート結果の概略を記載します。

なお、詳細なアンケートの結果については、「アンケート結果について」のPDFファイルをご参照ください。

アンケート結果(概略)

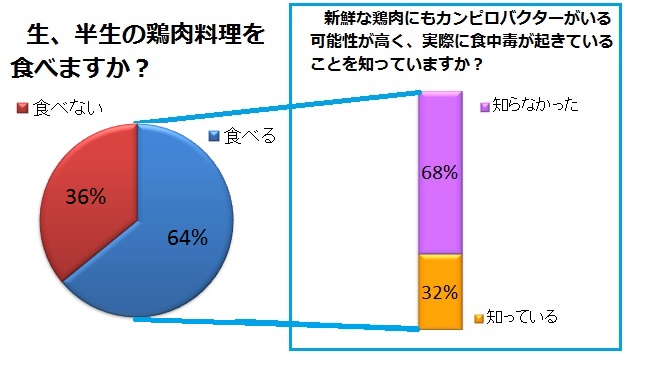

このアンケート調査では、食中毒リスクの高い加熱不十分な鶏肉を食べると回答した人が半数以上いました。

それにも関わらず、新鮮な鶏肉ほど食中毒菌のカンピロバクターがいる可能性が高く、実際に食中毒が起きていることを知っている人は3割に留まるという結果となりました。

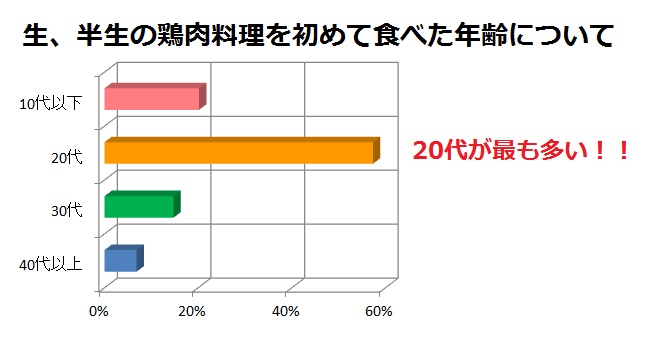

加熱不十分な鶏肉料理を初めて食べた年齢は、20代が最多でした。

コース料理に出たり、人に勧められたりして加熱不十分な鶏肉料理を食べ始める人が多いことが分かりました。

「新鮮であれば大丈夫」ではなく、カンピロバクターは少しの菌量でも食中毒を起こしますので、新鮮であっても安全とは限りません。しっかりと加熱することが予防の第一となります。特に、小さいお子さんや高齢の方、その他抵抗力の弱い方は、食中毒になる可能性が大きいと考えられるので、生や生に近い状態の鶏肉料理を食べないよう気を付けてください。

お問い合わせ

保健福祉局保健所衛生課 食品衛生係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1257 ファクス: 086-803-1757