会期 令和元年8月23日(金曜日)~10月6日(日曜日)

場所 岡山市立中央図書館2階 視聴覚ホール前展示コーナー

裸まつりで知られる西大寺観音院で、嘉永7年の火災のとき銅鐘を落として救ったと伝えられてきた力士、初代玉の森(本名・山下大吉)の後裔の山下国洋氏から、昨年に当館へ書画の寄贈がありました。

山下家は初代玉の森の二男の山下卯三郎氏が明治末年に観音院の西の掛之町に料理旅館「雪園」を創業し、第二次大戦頃まで続いて文人墨客の来訪で賑わいました。

そこでこのたびは、寄贈された「雪園」ゆかりの書画から、おもなものを展示します。

本ページの内容目次

西大寺のまちと雪園旅館

(1)江戸時代の書画

- 村主淡斎 書「徳感人」

- 頼山陽の書

- 梁川星巌の書

- 作者不詳 画幅「寿老人の図」

(2)近代の書画

- 貫名硯城 書額「心在雲上得」

- 田中柏陰 書額「雪園」

- 島村澹山 画幅「四君子の図」

- 作者未詳(「北嶺」の落款あり) 画幅「雪中の母子の図」

(3)西大寺出身の画家の作品

- 石井金陵 山下卯三郎氏あての書簡

- 高橋秋華 画額「雪松に雀の図」

- 片山秀陵 画幅「山水図」

(4)資料

- 玉の森と観音院の銅鐘

- 満藤家の人々

(5)附録 玉の森と銅鐘の伝承をめぐって

- 力士が銅鐘を救った伝承について

- 山下家の墓所について

- 観音院の石門の願主銘

- そのほかの資料

西大寺のまちと雪園旅館

西大寺の史家、三浦叶(みうら かのう)氏は、その著書『画人 高橋秋華』(1982年)の中で「・・西大寺の商家、地主の中には風流を嗜んだ好事家もあって、文人墨客がわらじを脱いだようである。河本の戸川家には頼山陽が立寄ったり、久保の岡本家に篠崎小竹が来たり、浅越の大黒屋に貫名海屋が泊ったり、西大寺の満藤家に香川景樹が来てその門下の歌会が開かれたりしたことは、町にそうした文人趣味を醸し出したようで、田舎の港町にも漢詩を作るような人も出るようになった。」と記していますが、このたびは、川湊の町として文人墨客が集った西大寺で、明治末年から第二次大戦頃まで料理旅館「雪園」を経営した山下家に伝わった書画を紹介します。

嘉永7(1854)年の火災で西大寺観音院は牛玉所殿(ごおうしょでん)と本堂などを焼失し、その後再建されましたが、このとき銅鐘(高麗初期のもので、国指定重要文化財)を、郷土相撲の力士、初代玉の森(本名、山下大吉 文政13(1830)年~明治22(1889)年。あるいは末尾に述べるように、二代とも)が投げ落として救ったという伝えがあります。観音院の境内には、玉の森を顕彰して特別に墓碑が建てられています。

初代玉の森の子息も多くが大阪相撲で活躍して関取となり、とりわけ三男の二代玉の森(本名、松下治三郎。あるいは三代とも)は大関にまでなっています。

その兄(初代の二男)の山下卯三郎氏(明治10(1877)年~昭和17(1942)年)が観音院の西の掛之町(かけのちょう 現在の東区西大寺中一丁目付近)に料理旅館「雪園」を創業したのは、『西大寺町誌』(506頁)によれば明治末年のことで、西大寺町長や岡山県会副議長を務めた民権運動家、満藤恒(まんどう ひさし 嘉永3(1850)年~明治30(1897)年)の屋敷を購入して開業したとされています。

なお、展示した書画には、作者がつけた題がないか、知られていないものが多く、それらの名称は別に定めています。

雪園旅館の豪壮な中庭の写真の画像(原品は山下家所蔵)

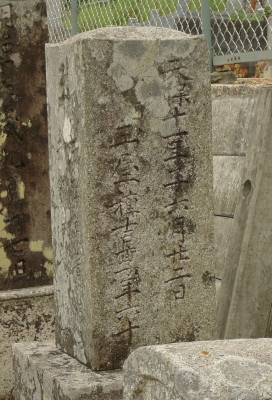

西大寺観音院の境内にある玉の森の墓碑

(1)江戸時代の書画

山下家寄贈の書画には、福山藩に仕えた江戸時代中期の学者、村士淡斎(すぐり たんさい)や、『日本外史』の著者で幕末~明治の政治思想に大きな影響を与えた江戸時代後期の頼山陽(らい さんよう)、山陽と並び称される江戸時代後期の漢詩人、梁川星巌(やながわ せいがん)の落款(署名)のある書が含まれています。

さきに紹介したとおり、雪園旅館の創業は『西大寺町誌』に明治末年と記されていますが、それならなぜ雪園旅館に江戸時代の書が伝わってきたのでしょうか。答えは出ていませんが、差し当たり次の可能性を考えています。

- 山下家も寛政4(1792)年に歿した山下林次郎という人の墓碑があり、江戸時代から続いている家なので、旅館の創業前から所蔵されていた書画である可能性は十分にありえます。

- しかし、創業後に買い求めるか、譲り受けたものが含まれている可能性も考慮しなければなりません。村士淡斎の書に「雪園主人」の称が書き入れられている点は、それがあるから山下家の所蔵に帰したという、逆の順序の可能性も排除はできません。しかし、寄贈品に軸装も額装もされていない紙のままの状態の書が多いことは、それらが買い集められたものではない可能性を高くしています。

- あるいは、『西大寺町誌』は山下卯三郎氏が満藤恒(まんどう ひさし)の屋敷を購入して創業したことを伝えていますが(同書506頁)、それが正しいなら、そのとき一緒に引き継がれた書画もあったかも知れません。西大寺の有力者であった満藤家には、頼山陽と親しかった歌人、香川景樹(かがわ かげき)の門人で、西大寺における歌道の中心的な存在であった満藤望樹(まんどう もちき 寛政2(1790)年~天保8(1837年)や、その妻の兄弟で俳諧をよくし、梁川星巌と交わりがあった満藤凉乎(まんどう りょうこ 明治14(1881)年に70歳で歿)のような人物があり、凉乎へ養子に入ったのが恒だからです(『西大寺町誌』415~416頁、『上道郡誌』979~980頁)。

いまはまだ、いずれとも決することはできませんが、今後さまざまな資料が発見され、照合が進めば新しい知見が得られるかもしれません。

1 村士淡斎 書「徳感人」

この豪放な書には、「梅荘」の落款(作者の署名)と、「田氏字義正之印」の白文印、「竹亭父号淡斎」の朱文印、および「瑞日祥雲光風霽月」の白文引首印(書の始まりに押される印)があり、作者は福山藩に仕えた山崎闇斎派の学者、村士淡斎(すぐり たんさい、元禄13(1700)年頃~明和9(1772)年)と同定されます(令和元年8月の時点で、福山誠之館同窓会のウェブサイトに同様の印の扁額「繙書友聖賢」(誠之館所蔵品03719番)が掲出されています)。

村士淡斎は、本名を宗恒といい、江戸に生まれて山崎闇斎の学問を学び、原田平入に師事して茶事をよくしました。福山藩主の阿部正右に仕えて江戸の藩邸に出仕し、息子の村士玉水も阿部家に儒官として仕えました。淡斎は歿すると文京区駒込の大円寺に葬られましたが、そこは後に幕末の砲術家、高島秋帆の墓が築かれて広く知られています(『大日本人名辞書』第2巻、1353~1354頁、および『福山市史』中巻、783頁)。

この書には「為雪園主人嘱」と記されており、「雪園主人」のために書かれたものです。このように、江戸時代中期の人の書に「雪園」の記入があることは、山下家の旅館経営との関係はともかく、この呼称が古く遡ることを示しており、寄贈品の成り立ちを知る上でひとつの論点になります。

なお今回はスペースの不足から展示できませんでしたが、村士淡斎の書はこのほかにも6枚あります。いずれも表装されておらず、紙だけの状態で伝わってきています。

添付ファイルから、「徳感人」の落款と印章、および引首印(書の冒頭に捺された印)の拡大と、他の6点の書を開くことができます。

村士淡斎 書「徳感人」

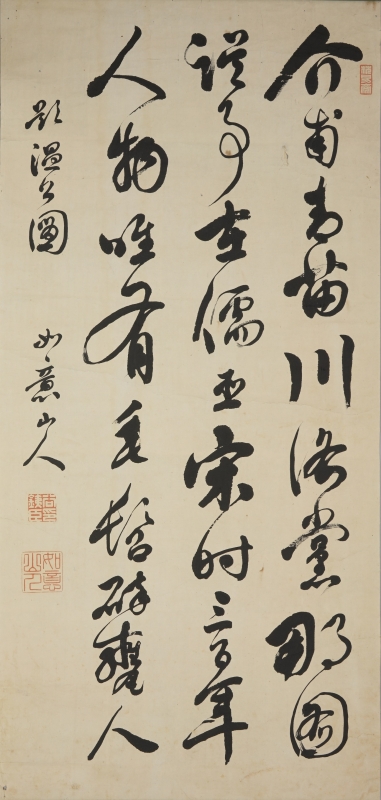

2 頼山陽の書

頼山陽(らい さんよう、安永9(1780)年~天保3(1832)年)は、江戸時代後期の歴史家・政治学者で、『日本外史』の著者として有名です。山陽は号で、本名は襄(のぼる)、字(あざな)は子成(しせい)といいます。頼氏は現在の広島県竹原の出自で、父の春水は広島藩に藩儒として仕えた学者でしたし、母の静子も山陽と親しかった歌人、香川景樹(明和5(1768)年~天保14(1843)年)に学んで和歌をよくした人でした。

自由な学問環境を求めた山陽は、20歳のとき藩の許可なく京都へ出奔しようとし、発見されて廃嫡となりますが、やがて才能を認められて赦され、父の親友で備後神辺(かんなべ)の学者、管茶山(かん ちゃざん)の廉塾(れんじゅく)の講師をしばらく務めた後、京都へ出て猛烈な勉学に打ち込みました。以後、生涯を私塾の経営と著述と講演で過ごし、各地を遊歴しました。彼の著書は大変広く読まれ、政治思想は幕末期の尊王攘夷運動や明治の近代化にあたって多数の人士に大きな影響を及ぼしました。

京都に在住していた頼山陽は、一族の実家があり叔父の頼春風(しゅんぷう)が医者をしていた竹原や、父が藩儒として仕えていた広島へたえず帰省旅行をしましたが、その途中に西大寺に立ち寄ることもありました。

頼山陽 書「梅関の画、仿稼圃雪景山水に題す」の別稿

頼山陽 書「梅関の画、仿(ほう)稼圃(かほ)雪景山水に題す」別稿

文政9(1826)年12月(書写年代)

紙本墨書

縦127.1センチメートル×横40.6センチメートル

未表装の、1枚の紙の状態の書です。裏打修理がされています。

試みに読み下してみます。

燈影萬声歳念除 暗知春信到梅鬚 関門詩思無人問 唯対灞橋風雪図

乙酉嘉平月題画 山陽外史

灯影万声、歳の除かるるを念ず

暗知春信、梅鬚(ばいし)に到る

門を関(とざ)して詩思を人に問うこと無く

ただ灞橋(はきょう)風雪の図に対す

乙酉(=文政9年)嘉平月(=12月)画に題す 山陽外史

これとほぼ同一の詩が、山陽の作品を集成した『頼山陽全書』(木崎愛吉・頼成一編、頼山陽先生遺蹟顕彰会発行、昭和7年)の第7巻、詩、533頁に収載されています。

題梅関画仿稼圃雪景山水 十二月

□声燈影歳将除 暗知春信到梅鬚 閉門詩思無人問 臥対灞橋風雪図

読み下してみると、

梅関の画、仿稼圃雪景山水に題す 十二月

(一字欠字)声燈影、歳はまさに除かれんとす

暗知春信、梅鬚に到る

門を閉じて詩思を人に問うこと無く

臥して灞橋風雪の図に対す

こちらの詩には前書きがあり、「梅関」という人(?)が描いた雪景山水図(中国の稼圃という画家の画にならって描いた作品)に題した詩であることがわかります。山下家の書では前書きを欠き、いくつかの文字が異なるので、この詩の草稿か別稿のように思われます。

細かく比べると、最初の4文字の順序が逆であることと、さらに3つの文字(将、閉、臥)が異なっていますが、ひとまず、念、関、唯、と読んでみます。

詩の内容は、十二月に古い歳が除かれるのを前に、梅関が描いた雪景山水図に題して詩作の心境を述べたものです。

灞橋(はきょう)とは、中国の都、長安の東にあった橋の名前です。唐の宰相の鄭綮(ていきん)が詩をよくしたので、ある人が近作の有無を尋ねると、「詩思は灞橋風雪の中、驢子(ろば)の上にあり、何をもってこれを得られようか」と答えたという故事(『全唐詩話』)があり、ここでは風雪の灞橋が描かれた画に向き合って、自身の詩作への思いを重ねています。

山下家の書には強い感情がほの見えますが、『全書』収録の詩では調子が抑制され、自身の中から詩想が湧くのを穏やかに待っているかのようです。

文政9年は山陽が数え歳で47歳の年で、この年も9月から10月にかけて広島へ帰省しており、大坂から三石や吉備津、尾道などを経て旅をした経過は、『山陽詩稿』に収録されているいくつかの詩からたどることができます。

頼山陽 書「天草洋に泊す」

頼山陽 書「天草洋に泊す」

詩作は文政元(1818)年、書写は天保2(1831)年

紙本墨書

縦130.8センチメートル×横47.8センチメートル

未表装の、1枚の紙の状態の書です。裏打修理がされています。

読み下しは下記のとおりです。

雲耶山耶呉耶越 水天髣髴青一髪 萬里

泊舟天草洋 烟横篷窓日漸没 瞥見大魚

波間跳 太白当船明似月

漆谷翁見余此詩柰々奈録屈指旧遊思己十三年其

非復当日豪気如何 年卯憂日 頼襄

雲か山か呉(ご)か越(えつ)か

水天(すいてん)髣髴(ほうふつ) 青(せい)一髪(いっぱつ)

萬里(ばんり)舟を泊す天草の洋(なだ)

烟(えん)は篷窓(ほうそう)に横たわって日漸(ようや)く没す

瞥見(べっけん)す大魚(たいぎょ)の波間(はかん)に跳るを

太白(たいはく(=金星))船に当たりて明(めい)なること月に似たり

漆谷翁(しっこくおう)余(よ)を見て此(こ)の詩柰(いかん)々 奈(いづく)にか指を屈して旧遊の思を録せんや 己(すで)に十三年 其(それ)復(ま)た当日にあらざれば豪気いかん 年卯憂日 頼襄

文政元年に頼山陽は、数え歳39歳で九州を旅行しました。都から遠隔の地であった九州に耶馬溪や天草などの雄大な風景を見出し、漢詩文に詠みあげてその魅力を伝え、彼にに続いて多くの人士が九州を訪れるようになるきっかけを作りました。中でも「天草洋(あまくさなだ)に泊す」は高い評価を得て、頼山陽の代表作として広く知られるようになった著名になった詩です。大意は、

・・雲なのか山なのか中国の呉や越の景色なのか、海と空がわきあがり青色が髪一本で接している、万里の彼方まで船が停泊する天草の洋(なだ)、水けむりが船窓に横たわって日がようやく没すると、波間に大魚が跳ねるのがほの見え、宵の明星は船に当たって月の明るさに似ています…

ところが山下家のこの書は、一見すると文字がかすれていて、運筆もやや雑に見えます。それは前の書(「梅関の画・・に題す」の別稿)と比べてみてもわかります。山陽は京都の居宅に帰ってから添削を重ねてこの詩を完成させていますが、それでも旅をしたときの感興が残っている溌剌とした気分からは、この書が遠く隔たった感じがするのはなぜでしょうか。

詩のあとに書き添えられた文の、冒頭の「漆谷翁」とは、讃岐高松の豪商で詩文をよくした学者、後藤漆谷(ごとう しっこく)のことです。山陽よりずっと年長でしたが深い交流があり、文政元年には備後の管茶山とともに山陽に会おうと京都へ上りましたが、そのとき山陽は九州へ旅行中で、京都で2人に会うことはできず、あいにくすれ違いになったことがありました。そのときは鳩居堂が山陽の所蔵品を見せて2人をもてなしましたが、山陽は知らせを聞いて大変残念に思い、次の手紙を残しています。

「海山杳然(ようぜん)なれども、相思不隔、郵便附数字候(ゆうびんにすうじをつけそうろう)。今年西遊。国元より風斗(ふと)存立侯(ぞんじたちそうろう)事にて、處々違約(ところどころやくにたがい)、殊(こと)に遺憾は、茶翁(=管茶山)、老丈(=後藤漆谷)、皆々御上京のよし、左様の事をしり候はゞ、西遊は今年に不限事(かぎらざること)、且(かつ)長崎に、今年はよき唐人も居(おり)不申(もうさず)、書画古玩何ぞ獲物も無之(これなく)、真に可笑事(わらうべきこと)に御座候、京の盛事にハヅレ侯は、畢生一大恨事に御座候へ共(ども)、留守に鳩居取計(とりはからい)、拙(=わたしの)蔵物ども入御閲候(おんえつにいれそうろう)よし、千里外承(せんりのほかにうけたまわり)、頼(さひわいに)有是耳(これあるのみ)と存候(ぞんじそうろう)。・・」(文政元年9月30日 後藤漆谷あて書簡 徳富猪一郎、木崎愛吉、光吉元次郎編『頼山陽書翰集』昭和2年、民友社の上巻346頁に収載)

このことを踏まえて山下家の書を見ると、漆谷は京都で山陽に会えなかったものの、九州旅行の成果である天草の詩の評判をたいそう喜んで、書を求めたのではないかと思わせます。しかし旧遊のときから「すでに十三年」と書かれており、末尾には「年は卯、憂日(にこれを書いた)」という意味のことが記されています。

「憂日」とは何を意味するのでしょうか。

文政元年から13年後の卯年とは天保2年で、この年に後藤漆谷は82歳で世を去りました。つまり、京都の山陽のもとへ漆谷の訃報が届いたとき、触発されてこの書が記されたのではなかったかと想像します。

このとき山陽は数え歳の52歳でしたが、彼も50歳を過ぎた頃から肺を患い、健康が悪化していました。そして翌年の天保3年6月には喀血し、彼も9月に亡くなります。

つまりこの書は、元気が横溢していた頃の九州旅行を機に作られて彼の文名を高くした天草の詩に、そのときに遠路を訪ねてくれた後藤漆谷への悔悟と追憶を込めながら、自分の命もやがて尽きるかも知れないという漠然とした不安の中で、書かれたものではなかったかと考えています。

頼山陽の扇面の書(13枚)

これらの書は、扇にするための用紙に漢詩が書かれたものです。サイズも紙質も同じで、合計13枚あります。骨を貼って扇にされることはなく、13枚とも用紙のままの状態で伝わってきました。

落款(作者の署名)は、「頼襄」(らい のぼる)と記したものが10枚あり、「襄」とだけ記したものが3枚あります。

添付ファイルには、頼山陽の書の落款・印章と、扇面の1枚を拡大した図を収めています。

2つの書(「梅関・・」「天草・・」には同じ種類の印章が捺されています。まったく同一物かも知れませんし、細かく見れば作り直しによるごくわずかの違いがあるかもしれず、それは非常に微妙なところです。朱文印は「頼襄之印」、白文印は「頼氏子成」です。白文の引首印は「古之氏」です。

扇面は13枚とも共通の印を用いています。落款に続く朱文印(角印)は「頼」と「襄」、朱文の引首印は「山紫水明」です。京都の晩年の居宅の称「山紫水明処」を思わせます。

添付ファイル

3 梁川星巌の書

梁川星巖(やながわ せいがん、寛政元(1789)年~安政5(1858)年)は、頼山陽と並び称される江戸時代後期の漢詩人です。美濃国の大垣の北郊、曽根村に生まれ、江戸へ出て山本北山(やまもと ほくざん)の塾に学びました。文化6(1809)年には江戸から京都に居を移しますが、以後は全国各地を旅行し、遊歴して回りました。

漢詩文に込めて表したその思想は、幕末に尊王攘夷の運動を繰り広げた多数の人士へ強い影響を与えました。吉田松陰などの勤王家たちと深い交流を結んでいましたが、安政の大獄が始まる直前に病没したため罪科に問われることを免れました。

星巌は頼山陽より9歳年少でしたが、旅先でしばしば会い、親しく交わりました。修姓してしばしば中国風に梁星巌と名乗りましたが、妻(稲津きみ)も漢詩をよくして張紅蘭(ちょう こうらん)と名乗り、夫婦が連れ立って各地を旅しました。

岡山との関係については、大和国五条の出身の漢学者、森田節斎(もりた せっさい、文化8(1811)年~慶応4(1868)年)が頼山陽に学んで吉田松陰らを教え、一時期は倉敷にも滞在するなどして幕末の尊王攘夷運動に影響を及ぼしたのに対し、弟の森田月瀬(もりた げつらい、文政9(1826)年~明治21(1888)年)が梁川星巌に師事して学んでおり、備中庭瀬藩の板倉家に仕える傍ら私塾を開いて多数の門下生を育てるとともに、有志から招かれて岡山の石山にあった円務院でしばしば詩文を講義し、明治時代初期の岡山では漢詩文壇の指導的な立場にありました。

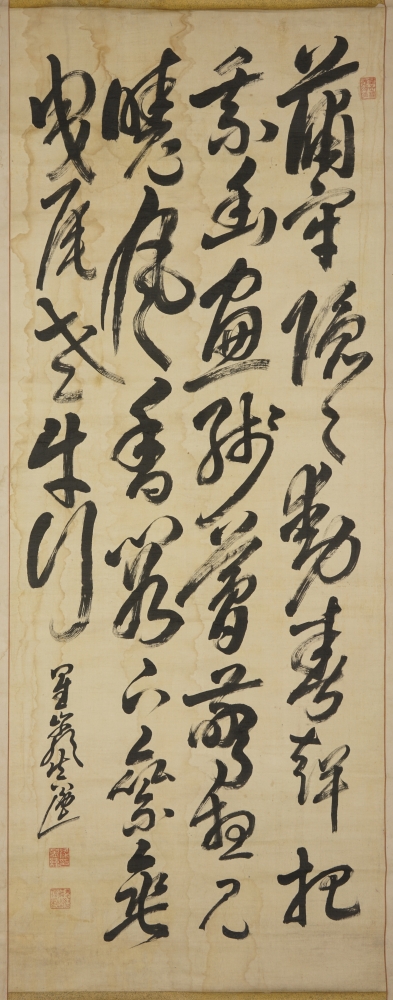

梁川星巌 書幅(七言律詩)

梁川星巌 書幅(七言律詩)

絹本墨書、軸装

縦126.8センチメートル×横48.9センチメートル

文字は堂々とした、星巌の個性が横溢する運筆です。

試みに次のように読んでみますが、詩の内容はまだ読み解けていません。

蒲牢穏々動春声 把

我幽画残夢驚 想見

暁風香閣下 乗垂

曳尾老牛行

蒲牢(ほろう)穏々春声を動かす

我を把へる幽画、残夢に驚く

想いて暁風を見る、香閣の下

乗は尾を曳かんとし、老牛は行く

前文や後文が付属していれば書かれた状況がわかったかも知れませんが、ここに記されているのは詩の本文だけです。

第1行の蒲牢(ほろう)とは、『日本国語大辞典』には「想像上の海獣の名。鯨に襲われると大声を発するとされるので、その首をかたどって鐘のかざりにつけ、撞木を鯨にみたてて、鐘の音が大きいのを願う」とあり、龍の一種で、しばしば釣鐘の上部の飾りにかたどられたモチーフです。

この詩は冒頭から難しく、海獣がゆっくり動き出すところか(星巌は怪異なイメージも多用しました)、鐘の響きの隠喩か、判然としません。

第2行には「幽画」とあり、何かの風景を描いた画幅を前にして、詩を題しているようでもあります。

第4行の「乗」は、「乗物」または「記録・歴史」の意味があるようですが、意味をとれません。「垂」は「なんなんとす」(まさに・・しようとする)と仮に読んでいます。

「曳尾」は、荘子の「曳尾塗中」(「亀にとっては、殺されて甲羅を占朴に用いられて尊ばれるよりも、生きて泥中にいるほうがよい」と言って仕官の勧めを固辞した話)で知られているように、亀(金亀)に縁の深い言葉ですが、ここでは尾を曳くものが何なのか、明示はされていないようです。続く「老牛」も難解です。

全体として、春がきて何かが動き出すイメージであり、そのような情景を描いた絵画を前にして題された詩かも知れません。

見落しているかも知れませんが、まだ公刊された星巌の詩集には、この詩を見出せていません。

用いられている印章は、「梁孟緯印」(左回り)の白文印と、末尾に「松風」の文字を含む朱文印で、引首印は「星巌梁孟緯印」です。この次の「寿老人の図」に続く添付ファイルで拡大図をご覧いただけます。

なお、この軸の外装に「千百九十号ノ三」の墨書があります。まとまった収集品の整理番号か、展覧会などへの出品番号の可能性も考えられます。

梁川星巌の軸に書かれた墨書

4 作者未詳 画幅「寿老人の図」

作者未詳 画幅「寿老人の図」

絹本着彩、軸装

縦100.3センチメートル×横44.8センチメートル

落款(作者の署名)が書かれておらず、作者・年代ともにまだ特定ができていません。

涌出する雲の中に団扇を掲げた寿老人が立ち、その傍らに赤い華やかな服装をした童子が小さく描かれています。

江戸時代に武家に仕えて殿舎の装飾などを担当した、狩野派など漢画系の画派の描き方が認められる古風な感じの作品です。それは墨で描かれた輪郭線に、ところどころ太い筆の打ち込みがあることが特徴です。寿老人の表情は穏やかで、気品があります。

童子の衣服には鮮やかな桃色が小さく点ぜられていますが、そのほかは落ち着いた色調です。

この画は絹本に描かれているだけでなく、軸装も華やかです。軸端(じくばな)が朱漆塗りで、表装に用いられた裂(きれ)にも意匠が凝らされています。

画面の右側に捺されている印章(丸形の白文印と角形の朱文印)の拡大画像を、以下の添付ファイルに収めています。

添付ファイル

(2)近代の書画

雪園旅館の最盛期は大正時代から昭和の初期にかけてでした。まだ子どもだった戦前に、旅館の門前をたびたび通ったことのある人から聞いたところ、雪園は西大寺の町では格の高い旅館のひとつで、広壮な庭園の緑が川手の堤の上から見え、正装の芸妓の艶やかさと、門前に並ぶ人力車、遠くまで聞こえていた宴会の音曲の響きなどが、戦争へ向かいつつある時代にも別世界のような華やぎを醸していたそうです。

それでもさすがに戦況が悪化すると、雪園の灯りも消えていきました。旅館は戦後にも別の経営者が引き継いで、「新松之江」さらには「和か葉」(若葉)の名前でしばらく続けられましたが、現在は住宅地になっています。

大正~昭和初期の書画には、山下家と特別なゆかりがあった文化人の作品や、「雪園」と大書されたり、「雪園主人嘱」と書き添えられていたりと、旅館に逗留した文人墨客が揮毫した可能性も考えられそうなものがあります。

1 貫名硯城 書額「志於雲上得」(こころざしは うんじょうにえる)

明治27年

紙本墨書、扁額装

縦29.8センチメートル×横126.3センチメートル

貫名硯城 書額「志於雲上得」

阿波国(徳島県)出身の儒者・書家・画家で、梁川星巌らとも交友があった貫名海屋(ぬきな かいおく、安永7(1778)年~文久3(1863)年)は、空海など平安時代の書を深く学んで体得した豪壮かつ優美な書法で知られており、しばしば幕末三筆の一人に数えられます。

海屋の甥の貫名硯城(ぬきな けんじょう、明治40(1907)年歿)も、その書風を受け継いで明治時代に書家として活躍しました。硯城の二女が山下家と姻戚関係にある伊原家へ嫁いでいることから、この書はそうしたゆかりから山下家に伝わってきた可能性が考えられるものです。

書中にある干支の甲午(きのえうま)は、硯城の歿年から判断して明治27年にあたり、山下卯三郎氏が旅館を開業する前に書かれていた作品ということになります。

用紙がかなり傷んでいたのか、墨の文字を切り抜いて別の紙へ貼る補修が施されており、ところどころに補筆もあります。そのため全体の感じが少しぎくしゃくしたふうになっています。

2 田中柏陰 書額「雪園」

大正11年冬

紙本墨書、扁額装

縦27.6センチメートル×横95.6センチメートル

田中柏陰 書額「雪園」

田中柏陰(たなか はくいん、慶応2(1866)年~昭和9(1934)年)は、駿府(現在の静岡市)に生まれた南画家で、本名は啓三郎。京都で南画家の田能村直入(たのむら ちょくにゅう)に師事し、江戸時代の南画家で、頼山陽とも親しかった田能村竹田(たのむら ちくでん、安永6(1777)年~天保6(1835)年)以来の画風を継承して、田能村派の画家の作品鑑定の第一人者としても知られた人でした。関西の南画壇の重鎮として活躍するとともに、明治末年から大正にかけて全国を遊歴しており、特に「雪園」と大書されたこの書は、旅館への滞在時に求められて揮毫された可能性も想像してみたくなる作品です。後に触れるように大阪で活躍していた南画家の石井金陵が山下家と縁戚関係にあったので、金陵を介して関係がもたれた可能性もあるかもしれません。

落款に続く印章は、「田啓之印」の白文印と「柏陰」の朱文印です。

なお、スペースの不足から今回は展示することができませんでしたが、谷鉄臣(たに てつおみ、号・如意山人、文政5(1822)年~明治38(1905)年)の書もあります。彦根藩士から明治政府の官吏となり、左院一等議官や宮内省京都支庁の御用掛などを勤めたのち、京都に在住して儒学や風雅の道を楽しんだ人です。

谷鉄臣(如意山人)の書(今回は展示せず)

3 島村澹山 画幅「四君子の図」

紙本墨画、軸装

縦132.5センチメートル×横53.7センチメートル

島村澹山 画幅「四君子の図」

島村澹山(しまむら とうざん)は、岡山市大供(だいく)に画房を構えて活動していた南画系の画家ですが、伝記は詳らかではありません。

『岡山市史 美術映画編』101~102頁によると、通称は鉄三で、邑久郡または淡路の出身といわれています。画技は巧みで、漢籍と詩文に大変造詣が深く、明治32~33年頃には岡山市を離れて津山へ移ったとされています。この画の余白には澹山の漢詩文の画讃が書き入れられています。

なお、四君子(しくんし)とは、蘭、竹、梅、菊の4草木を高潔な君子に例えたもので、漢詩文や画の主題として広く好まれました。

表装は寄贈者の山下国洋氏のとき、新しく行われています。

4 作者未詳(「北嶺」の落款あり)画幅「雪中の母子の図」

紙本着彩、軸装

縦127.5センチメートル×横42.5センチメートル

北嶺の落款のある画幅「雪中の母子の図」

この作品の作者を知る手掛かりは、「北嶺」と記されている落款(作者の署名)と印章ですが、印章はやや不鮮明です。

北嶺というと、岡山市出身の挿絵画家、多田北嶺(ただ ほくれい、慶応2(1866)年~昭和13(1938)年)の可能性が浮かびます。そのほかには秋田県出身の画家、田中北嶺も目にとまりましたが、精緻な写生が特徴である円山派の画風に属している人で、可能性は薄そうです。

『岡山市史 美術映画編』120~121頁によると、多田北嶺の本名は北治で、画技は岡山の町絵師であった父から手ほどきを受けました。山陽新報の挿絵を描いたところ注目されるようになり、明治33年には大阪毎日新聞社へ入社して、以後は在阪して新聞、雑誌、書物などの挿絵の分野で活躍し、全国に名前が知られるようになりました。

岡長平『岡山話の散歩』(昭和59(1984)年、日本文教出版)118頁に、「明治三十年頃までの人力車は、赤や黒の漆塗りで、背板には、小野晴雲や多田北嶺が極彩色で『国姓爺』や『牡丹に唐獅子』などを描いた、実に美しいものだった。」という記述があり、新聞の挿絵画家として知られる前の様子をうかがわせます。

山下家に伝わったこの画は、親しみやすい通俗的な描き方をしている中にも、画技が確かで、雪がしんしんと降りかかる情景を巧みに表しています。切れ長の目や、人物の顎が先細りになった逆三角形の顔の描き方に、多田北嶺の挿絵に共通する特徴が少し認められる気もしますが、作者の同定はしばらく課題とさせていただきます。

添付ファイル

(3)西大寺出身の画家の作品

西大寺出身の画家で広く名を知られているのは、石井金陵(いしい きんりょう、天保13(1842)年~1926(大正15)年)ではないでしょうか。西大寺の町で生まれ育ち、浦上玉堂の長男の春琴(しゅんきん)や、古市金峨(ふるいち きんが)、岡本秋暉(おかもと しゅうき)らに南画を学んでおり、京狩野家の末裔で岡山藩の家老の伊木三猿斎(いぎ さんえんさい)の招きで来岡し西大寺観音院の絵馬などを制作した狩野永朝(かのう えいちょう 天保3(1832)年~明治33(1900)年)とは漢画と南画を学びあった仲でした。

金陵は、しばらく岡山市に出て岩田町に在住したのち、明治36年に大阪へ出て天王寺に画房を設け、四天王寺の客殿の襖絵を描くなどして関西の南画壇における重鎮として活躍しました。大正4年には岡山の有志が協力して岡山市川崎町(現在の北区京橋町北部)で金陵の画集(岡山金陵会(編)『金陵画集』乾・坤、大正4(1915)年、墨影香処会発行)を刊行しています。この年に岡山市に滞在していたとする伝えもあるので、比較的長く帰省していたのかも知れません。

石井金陵は、山下卯三郎氏の長女を養女にしていた縁で山下家と縁戚関係にあり、交流がありました。

また、山下家には、石井金陵に学んだことのある画家、高橋秋華(たかはし しゅうか 明治10(1877)年~昭和28(1953)年)や、片山秀陵(かたやま しゅうりょう 明治30(1897)年~昭和52(1977)年)らの作品も伝わっています。

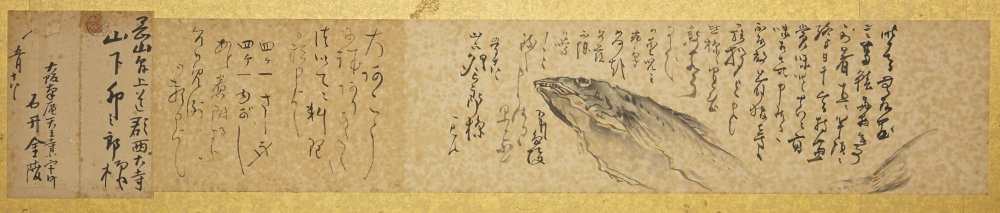

1 石井金陵 山下卯三郎氏あて書簡

紙本墨書・淡彩画、扁額装

封筒 縦21.2センチメートル×横(片面で)8.3センチメートル

書簡 縦19.6センチメートル×横94.5センチメートル

石井金陵 山下卯三郎氏あて書簡

西大寺出身で、山下家と縁戚でもあった石井金陵の晩年のこの書簡は、大正11年5月18日の日付けと消印があり、金陵がその頃に在住していた大阪市南区天王寺小宮町(当時の地名)から上道郡西大寺の山下卯三郎氏にあてて出されたものです。

大きな魚の絵が淡彩で描かれていて、書簡の内容も料理の話題に関することが中心であり、卯三郎氏に対して親しみをこめて書かれています。

2 高橋秋華 画額「雪松に雀の図」

紙本淡彩、扁額装

縦27.8センチメートル×横122.5センチメートル

高橋秋華 画額「雪松に雀の図」

高橋秋華(たかはし しゅうか、明治10(1877)年~昭和28(1953)年)は、邑久郡幸島村(現在の東区東幸崎)に生まれた画家で、本名は敏太。石井金陵や、京都円山派の画家、山本春挙(やまもと しゅんきょ)らに師事しました。京都に在住してしばしば賀陽宮家の装飾の用を務め、フランス政府主催の国際美術展へ出品して作品が政府買い上げととなり、昭和2年には当時の著名な画家たちに交じって明治神宮聖徳記念絵画館の壁画制作に参加するなど、中央の画壇で注目される活躍をしました。

秋華は花鳥画を最も得意としましたが、山下家のこの画も、雪をかすかに被った松樹を力強く描き、枝の中ほどにとまっている2羽の雀が画面の焦点となっています。松の葉むらと枝を巧みに配して画面をがっしりまとめており、構図の妙が堪能される作品です。

3 片山秀稜 画幅「山水図」

紙本淡彩、軸装

縦129.センチメートル×横32.1センチメートル

片山秀陵(かたやま しゅうりょう、明治30(1897)年~昭和52(1977)年)は、岡山市の旭東に生まれ、大正4年から石井金陵について南画を学び、矢野橋村(やの きょうそん)にも師事しました。大正12年に日展に入選し、昭和20年から現在の岡山市東区瀬戸町に在住して活動して、昭和40年からは岡山県美術展の審査員を務めました。

主要な作品が蓮昌寺、岡山県護国神社、瀬戸町公民館などのために書かれており、岡山県立美術館に3点が所蔵され、瀬戸町図書館にも多数の作品と画稿が伝わっています。石井金陵の画風を受け継ぎ、さらに清新な風致を特色としています。

第3ケースの展示(左から石井金陵「山下卯三郎氏あて書簡」、高橋秋華「雪松に雀の図」、片山秀陵「山水図」)

(4)資料

山下家寄贈の書画に関連する史書の記述を集めました。出典は下記の2書です。

沼田頼輔(校閲)、上道郡教育会(編纂)『上道郡誌』、大正11(1922)年、上道郡教育会(発行)、昭和48(1973)年、名著出版(再版発行)

西大寺町誌編集委員会(編集)『西大寺町誌』、昭和46(1971)年、西大寺町誌刊行会(発行)

1 玉の森と観音院の銅鐘

『西大寺町誌』397~398頁

相撲 東京-大阪の大相撲は観音院や向洲で度々開かれたものだ。地元からも玉の森大吉と大鳴門の名力士がでている。

玉の森は二代続き、初代山下大吉は県下の素人相撲の大関で嘉永七年寺の火事のとき、鐘楼の鐘を下に落して救ったので有名、天保元年生れ、明治二十二年四月二十六日六十歳で歿し、功によって寺の境内に墓がある。二代目は実子松下治三郎といい、明治十一年五月三十日生れ、大阪小野部屋に入門し、大阪相撲の大関となった。昭和十五年十一月三十日六十歳で歿。その兄福四郎は大阪中村部屋に属し、大龍という小結、弟政五郎も同部屋に属する改心という関脇であった。兄弟三人で大関、関脇、小結を占めたのは珍らしい。

『西大寺町誌』324頁

二、朝鮮鐘と鐘楼

嘉永七年一月十八日の火災の時にも、この楼は助かったが、その時、当地出身の力士玉の森(或いは、玉の森の先々代陣幕久五郎ともいう。その墓は尾道市光明寺にある)が鐘楼に登って投げ落した。そのため、ひびが入って鳴らなくなったが、長年の間に、自然に癒着して、再び鳴り出した。

2 雪園の開業

『西大寺町誌』506頁

雪園は明治末年掛之町一三四二番地に開店した。ここはもと満藤恒の屋敷であったのを、山下卯三郎(玉ノ森の兄弟)が買って、旅館とした。

『西大寺町誌』70頁

西大寺村(町)会議員

二級

満藤 恒 明治二十八年六月二十七日~三十年九月二十一日死亡、掛之町、現在の和か葉と大阪屋のところ、津田屋、相物商

3 満藤家の人々

『上道郡誌』981頁

満藤望樹

氏は西大寺町の人なり、和歌を能くす、香川景樹の門に出づ、其の作歌に曰く

梅の花匂ふ垣根もなかりけり

いつこなるらん鶯の声

『西大寺町誌』415頁

満藤望樹の和歌

望樹は、西大寺村の人、香川景樹の門人であった。次に、彼の最も代表的な数首を掲げる。

春、市中鶯 梅の花匂ふ垣ねもなかりけり いずこなるらん鶯のこえ

夏、余花 山桜夏ともいわずにほふかな 花は春より久しかりけり

秋、霧隔遠帆 さらぬだにおぼつかなきを松浦船 ほのぼのみえてたてる霧かな

冬、時雨 俄にもしぐれ降るなり玉鉾の 道の空より冬やきぬらん

海 かぜもなくなきたる海にたつものは 沖に友よぶ鷗なりけり

恋 思ふこといひ出でしよりたまきはる 命は人にまかせたりけり

『上道郡誌』979~980頁

満藤凉乎

氏は西大寺町の人、通称久次郎兵衛と云ふ。人となり才気溌剌、夙に俳諧の道を究め犀浦社を設けて広く後進を指導す。蒼虬梅室等と交遊し、其名益ゝ著はれ、遠近の訪客踵を絶たざりき。嘗て梁川星巌の来遊するや、就て雅号を請ふ。星巌因つて星香の二字を以てす。遂に之を号となすと云ふ。

『西大寺町誌』416頁(誤植はそのまま)

その頃から天保の頃にかけて、俳諧は社交的趣味として扱われ、浪華蕉門の満藤涼呼、青秋舎布国、南栄舎北年が活躍し、涼手は犀浦社という会をつくっていた。

天保六年冬に、騎龍、岱三、北年が、三吟三巻を湊屋から「年わすれ集」と題して発刊した。同十二年春には、布国、北年、涼乎で俳諧三巻をつくり、諸国風交の句を録して「雁風呂集」を出版した。

同十四年芭蕉の百五十回忌に、俳人連中で普門院に桜塚を建てた。現在同院に「さまざまの事おもい出す桜かな」の句碑があるが、この碑は文政十一年のものか、天保十四年のものか分らない。

南栄舎北年は吉田屋、河本市五郎の祖母に当り、香川景樹の門人として、和歌も作った。

うぐひすに引かれて来たり崖の端 北年

青秋舎布国は伝記未詳

舟に柴こしらへ出来て火桶かな 布国

満藤涼手は本名は久治。明治十四年十一月、七十才にて歿した。歌人満藤望樹の妻は彼の妹である。

灯の影を呼びて明るし草の家 涼乎

『上道郡誌』979頁

満藤恒

氏は元福田氏、美作勝南郡和気村の人福田兼右衛門の四男。入りて西大寺満藤凉乎

久治の養子となる。資性剛毅果断、若年の頃上京して慶應義塾に学び、大に得る所ありて、郷に帰る。当時恰も自由民権の説天下に喧しく、特に岡山県は其勢力頗る盛なり。氏亦大に此の主義を唱へ、東奔西走寝食を忘れ、遂に自衛社を設けて同志を糾合し、高松の立志社と相呼応するに至る。明治十三年本県人の全国に率先して、国会開設の請願をなせるが如き、氏の力与りて功ありと云ふ。後年郡書記、水上警察署長、西大寺町長、県会副議長、米穀取引理事長等に歴任して功績少なからず。明治三十年九月十一日歿す享年四十八。氏は詩文を能くし、又養父の流を汲みて俳諧に通ず。春鴨は其雅号なり。

『西大寺町誌』48頁

第八戸長役場 第十二区一番・二番小区、西大寺村

同(=明治)十年十一月八日申付、同十一年九月二十日廃職 同(=戸長)満藤 恒

『西大寺町誌』53頁

上道郡選出の県会議員

同(=明治)十三年十一月~十五年五月補選 満藤 恒

同十五年五月~十九年二月 岩堂保平・満藤 恒

『西大寺町誌』60頁

旧西大寺町 村長および町長

満藤 恒 町長 明治二十九年三月十七日~三十年九月二十一日(死亡)

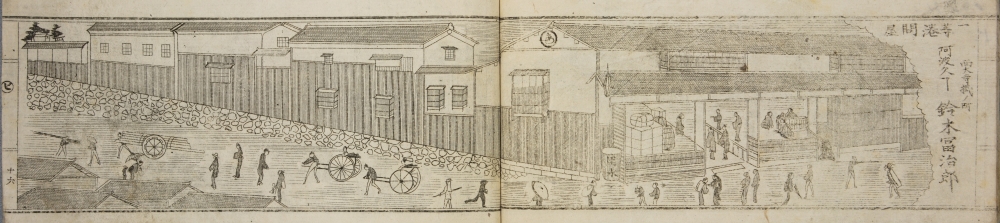

なお、満藤恒の屋敷や雪園旅館があった掛之町は、観音院へ向かう参道になり、川の土手にも近く、規模の大きい商家が連なる賑やかな通りでした。当館には明治16年に大阪府堺の川崎源太郎が刊行した銅版画による商店の案内書『吉備之魁』(きびのさきがけ)のの上道郡版の初版本が所蔵されていますので、当時の商店の様子がわかるように、その一部(鈴木富治郎商店の箇所)を参考に紹介します。

雪園は明治末年の創業とされていますので、この頃はまだ営業していません。満藤恒の屋敷は雑貨商とされる商家ですので、この商店のような大規模な屋敷であったと想像されます。

(参考)『山陽吉備之魁』(上道郡)、明治16年刊行、より、掛之町の鈴木富治郎の商店

(5)附録 玉の森と銅鐘の伝承をめぐって

力士、玉の森が火災から銅鐘を救った伝えは、現代の観光パンフレット等にも記載されることがあり、人口に膾炙しています。

関心を集めるこの話題について、背景を考えてみましょう。

また、山下家から輩出した力士たちや、頼山陽との関わりについても触れておきましょう。

1 力士が銅鐘を救った伝承について

観音院の銅鐘の奇蹟譚や、これを力士が救った故事については、西大寺の史家が次のように取り上げてきました。

沼田頼輔「黄薇史談 西大寺考」(一)『黄薇之友』第14号、大正8(1919)年、23~32頁、(二)『黄薇之友』第15号、大正9(1920)年、9~21頁

「宇喜多氏の時、これを岡山城に移せしが、当時城中災異多かりしを以つて、霊鐘の祟となし、再びこれを当時に返還するに至れり、何時の頃なりしか、龍頭に破損を生せしも、後次第に癒着して、寛文九年に至り、全くその痕跡を認むること能はざるに至れりといふ。」((二)の10頁)

沼田頼輔(ぬまた らいすけ)は岡山県師範学校や旧制金川中学で教鞭をとり、西大寺高等女学校の校長を務めた歴史家ですが、西大寺にまつわる奇蹟譚のひとつとして、宇喜多氏の時代における鐘の霊威の話を紹介しています。

桂又三郎『西大寺名所古蹟と会陽の由来』昭和7(1932)年、文献書房発行

「西大寺の鐘に伝はる物語」として、

「一、西大寺の開祖安隆上人が周防よりの帰途、備前児島の海上で龍神より受けたるものであるといふ。

二、天正年間宇喜多直家が岡山城築城の際、此の鐘を城内に移したが、何度撞いても音がせず直家も仏罰の恐ろしさに又寺に返した処、もとの様にいゝ音をしてなり出したといふ。」(10~11頁)

民俗学者の桂又三郎も、鐘にまつわる伝説として宇喜多氏の時代の奇蹟を取り上げています。壊れたり鳴らなくなったりした鐘が元のようになる、という不思議です。

伊原仙太郎(著)、西大寺市役所企画広報係(編)『備前西大寺』初版、昭和32(1957)年

「安政元年の火災のとき、当地出身の力士玉の森の先々代が鐘楼に登って投げ落した。そのため、ひびが入って鳴らなくなったが、その後長年の間に自然に癒着して再び鳴り出した。」(19頁)

歴史家の伊原仙太郎の案内書に、力士が鐘を投げ落とす話が登場しますが、ここでは玉の森の先々代の力士のこととされ、鐘が癒着して再び鳴り出した奇蹟が語られています。話の構造は宇喜多氏時代の霊験譚と類似しています。

伊原仙太郎(著)、西大寺市商工市民課(編)『備前西大寺』三訂増版、昭和34(1959)年

「安政元年の火災のとき、当地出身の力士玉の森の先々代陣幕久五郎(墓は尾道市光明寺にあり)が鐘楼に登って投げ落した。そのため、ひびが入って鳴らなくなりましたが、その後長年の間に自然に癒着して再び鳴り出した。」(20頁)

同じ案内書の増版では、玉の森の先々代の力士として陣幕の名前が明記され、墓所の情報も加わっています。

伊原仙太郎(著)、西大寺市商工課(編)『備前西大寺』改訂増版、昭和39(1964)年

<記載なし>

以後の改訂増版では冊子の頁も少なくなり、力士のことに触れていません。

三浦叶『はだか祭 西大寺の会陽』昭和53(1978)年、私家版

<記載なし>

この冊子では銅鐘について触れていません。

冒頭で触れ、前掲の「(4)資料」に関係箇所を引用したとおり、『西大寺町誌』の324頁と397~398頁にも力士が銅鐘を救った伝えが記載されています。この書物は15名の編集委員の共同執筆で、途中から伊原仙太郎氏を編集責任者に迎えて完成をみていますが、個々の部分の執筆者の明示はありません。

内容は、ここで初めて鐘を救ったのが玉の森であるとされ(陣幕とする伝えも併記しています)、落としたときに壊れた鐘が自然に癒着してまた鳴りだした奇蹟も語られています。

以上のように、嘉永7年の火災で力士が鐘を救った話は、壊れた鐘が再び鳴るようになる奇蹟譚と組み合わされることもあり、宇喜多氏の時代の霊威伝説と類似点のある伝承です。

玉の森は文政13(1830)年の生まれで、観音院に火災があった嘉永7(1854)年には25歳ですから、年代的には合っています。

以上のとおり、歴史の事実を掴むのはなかなか難いです。しかしこれも、信仰の中心として中世から受け継がれてきた、西大寺の町がもつ雰囲気のひとつといえなくもありません。虚実が交錯する中から奇蹟が語られていく構造が備わっていることに、この町の魅力と、懐の深さを感じる人は多いことでしょう。

なお、観音院の境内にある玉の森大吉の墓碑は、規模が大きく立派なものですが、刻銘は表側の名前(「玉の森大吉之墓」)と裏側の没年(「明治廿弐年四月廿六日歿」)を記しただけの簡素なもので、銅鐘の救出の伝承には触れず、境内に墓碑が建てられた理由も説明されていません。しかし、墓碑が境内に設けらることは名誉のしるしであり、観音院や西大寺の町に対する何らかの貢献に報いるための顕彰であることは疑いえないでしょう。

2 山下家の墓所について

山下国洋さんと寄贈の受け入れ準備をしていたとき、山下家の墓所を特別に案内していただきました(私有地なので無断で立ち入ることはできません)。

玉の森大吉とその息子たちの力士(大龍福四郎、二代玉の森大吉、改心政五郎)を輩出した山下家も、江戸時代から続いている家です。町の歴史にかかわるような、おもな碑銘だけを紹介します。

主要な墓碑では、山下林次郎夫妻のものが最古でした。碑銘は「寛政四壬子八月十三日寂 山下氏林次郎」で、寛政4(1792)年8月13日に歿しています。別の面にある妻の碑銘は「安永八年亥五月廿五日没」だけ判明し、磨滅のためか名前は読み取れません。

山下林次郎の墓碑

玉屋種吉の墓碑

次いで文化9(1812)年に歿した人の墓碑(碑銘は「文化九稔壬申」)がありますが、主要な墓碑でその次に古いのは、玉屋種吉という人のものです。碑銘は「天保十一年子六月廿二日 玉屋種吉 享年六十」です。天保11(1840)年6月22日に60歳で歿したということは、数え歳なら生年は安永10=天明元(1781)年です。

「玉屋」という屋号に注意しておきましょう。

玉之森大吉の墓碑

銅鐘を救ったと伝えられてきた力士、玉の森大吉の墓碑は、観音院境内のものとは別に、家族の墓地にもあります。碑銘は「明治廿二年四月廿六日 玉之森大吉 行年六十歳」で、命日は観音院の墓碑と合致しています。別の面に明治23年2月に62歳で歿した人の碑銘と、さらに別の面に江戸時代の元治元(1864)年に歿した人の碑銘「元治元申子六月廿四日没 玉屋於志やう」があり、3名の墓となっています。玉屋種吉の墓碑が夫婦のものなので、同様に玉屋の屋号で呼ばれている「於志やう」(おしょう)という人は玉の森大吉の最初の妻かも知れませんが、碑銘だけから確言はできません。

三代目玉の森大吉こと、松下治三郎の墓碑

玉の森大吉の墓碑を挟んで、子息の兄弟の墓碑があります。力士となって大阪相撲で活躍し、玉の森の名跡を継いだ三男の夫妻の墓碑は、片面が「昭和十七年十一月三十日 三代目玉の森大吉事 松下治三郎 六十五才」と記されています。

その反対側に、旅館「雪園」を創業して、ともに経営してきた二男の山下卯三郎氏の夫妻の墓碑2つ(碑銘はそれぞれ「昭和八年四月二十一日率 俗名 山下卯三郎 享年六十一才」と「昭和十五年三月二十一日 山下左ゑ 行年六十八才」)が並んで立っています。

なお、山下国洋氏から、山下種吉の三男が山下代吉で、天保元(1830)年6月3日に生まれ、明治22(1889)年4月26日に享年60歳で歿した、という情報もうかがっています。つまり、玉の森大吉の本名は「代吉」だったのかも知れません。そして山下代吉の三男が松下治三郎氏(大阪相撲の大関)でしたが、その碑銘には「三代目玉の森大吉事(こと)」という但し書きがありました。一般には、玉の森は銅鐘を救ったとされる人が初代で、大阪相撲で活躍した人が二代といわれてきましたが、墓碑銘では、実は後者が三代で、鐘を救ったのは二代ということになります。それなら初代は誰かということになりますが、ひとつの可能性として、その父で天保11年に歿した種吉が考えられます。

ここで注意したいのは、彼の碑銘には「玉屋種吉」の俗名が刻まれていることです。それは西大寺では一般的な商家の屋号かも知れませんが、その前の世代の人が「山下氏林次郎」と表記されているので、「玉屋」はもしかしたら力士の名跡「玉の森」に何かの関係がある屋号であり、すると、山下家から輩出した力士は種吉が最初だったのかも知れません。それに、玉の森大吉の墓碑の別の面に「玉屋於志やう(おしょう)」という女性の名前が刻まれていたのも考えあわせたいことです。

以上を総合すると、玉の森を名乗った力士は通説と異なり、山下種吉(初代)、山下代(大)吉(二代)、松下治三郎(三代)と続いた可能性も考えられてきます。

3 観音院の石門の願主銘

頼山陽と西大寺の町を直接に結びつける貴重な資料として、観音院の石門の碑銘が知られています。

川の土手のそばに建っている竜宮城のような建物が石門です。正式には龍鐘楼と呼ばれ、鐘楼の機能も帯びて建てられたもののようです。極寒の季節の会陽行事のときには信徒がこの門をくぐって身を清める垢離取場(こりとりば)へ行き交います。

西大寺観音院の石門(龍鐘楼)

石門は文政2(1819)年の竣工です。

西大寺観音院では、銅鐘は明治になるまで石門に懸かっていたと伝えられており(たとえば「西大寺(観音院)のウェブサイトから「境内伽藍・周辺案相」>「鐘楼門、朝鮮鐘(国指定重要文化財)」(令和元年8月現在)などを参照)、力士が投げ落としたとされるのもここからです。

現在は、銅鐘は本堂の裏手にある鐘楼門に懸かっていますが、この建物は一般に仁王門や大師堂と同時期(延宝年間 1673~1680年)と推定されており、石門が建造される前にも銅鐘が懸けられていたのかも知れません。

石門の建設にあたり、観音院と西大寺の町の有力者たちは、金陵山西大寺の由来と石門の建造の経過を記念する碑銘の作成を、頼山陽に依頼していました。そして銘は成稿しましたが、何らかの事情で山陽の生前には石碑に刻まれることがなく、稿だけが残されていたようです。しかしそれは山陽の遺稿を集めて出版された『山陽遺稿』(天保12(1841)年)の「文・巻之三」に「西大寺新作石門碑」として収録されたので、後になって石門のそばにこの銘を刻んだ碑が建てられました。

その碑銘には次の文が含まれています(括弧内は読みやすくするために加えた説明です)

「今寺主の正翁、又諸檀越と謀り、石門を南岸上に新作す、柱桷梁楣、皆之を石と為す、而して楼を起して其の上に架け、柱周は丈有六尺、高は之と稱し、材を近邑に取り、一柱は舟二隻を須(もち)いる、貲(し=たから)を助くる者、七十有二人、工を文化丁丑(=文化14(1817)年)に刱し、今茲(ここ)己卯(=文政2(1819)年)に、粗成す。」

また、石門の内側の壁面をみると、願主(現住正翁)と、72名の施主(建設費を負担した人々)と、当院納所(井口大介)の名前が、文政2年正月吉日の日付とともに石に刻まれています。ここに名前が並んでいる施主たちの多くは西大寺かその近辺の富裕な商人とみられますが、その21番目に玉屋種吉の名前が刻まれています。

ということは、玉屋種吉も、頼山陽が「貲を助くる者、七十有二人」と記した72名の資金提供者の中の1名であったことがはっきりしました。

文政2年に頼山陽は数え歳で40歳、山下種吉はひとつ年下の39歳でしたから、二人は確かに同じ時代を生きた人でした。頼山陽と玉屋種吉が個人どうしで何らかの親交を結んでいたかは、現時点では何もわかりませんが、ようやく小さな接点が見えてきたのかどうか・・・先の道のりはまだ遠いですが、今後の研究の進展をはかっていきたいと思います。

石門の内壁に刻まれた願主・施主の名簿

施主の21番目に刻まれている玉屋種吉の名前

添付ファイル

4 そのほかの資料

最後に、書画の伝来の背景を知るための参考として、山下家に伝わった資料から、冒頭に掲げた中庭の写真に加えて次の3件を紹介します。

いずれも画像を複写させていただいたもので、原品は現在も山下家の所蔵です。

まずは、力士の肖像写真が2枚残っています。同じ人を写したもののようですが、注記等はなく、撮影時期も、写っている人の名前もわかりません。

台紙の形式や形状から、おおむね明治時代後半頃のものと思われるので、銅鐘を救ったとされる玉の森大吉の子息の一人かと推定されます。

明治時代頃の力士の肖像写真(山下家蔵)

もう一枚の写真は、雪園旅館の中庭に山下卯三郎氏を囲んで、家族や旅館の関係者が集まっているところです。華やかだった雰囲気が伝わってきます。

旅館の中庭で山下卯三郎氏を囲む人々(山下家蔵)

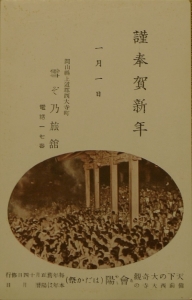

3つめは、戦前に営業していた頃の雪園旅館の名刺です。旅館名は、「雪ぞ乃」と表記されていたことがわかります。

雪園(雪ぞ乃)旅館の名刺(山下家蔵)

このページに関するお問い合わせ先

中央図書館

電話:086-223-3373 ファクス:086-223-0093

所在地:〒700-0843 岡山市北区二日市町56[地図別ウィンドウで開く]

Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

(お問い合わせの際、図書館の利用者カードをお持ちの方は、「内容」欄に利用者番号(8桁の数字)もご記入ください。)