岡山ESD推進協議会では2005年に「岡山ESDプロジェクト基本構想」を策定し、これまでESD推進に関する取組を進めてきました。

この間、国連では2015年に「持続可能な開発のための2030アジェンダ」を採択し、世界全体における経済・社会・環境の三側面を調和させ、誰一人取り残すことなく、持続可能な社会を実現するための先進国と開発途上国が共に取り組むべき普遍的な目標として、「持続可能な開発目標(SDGs)」を示しました。

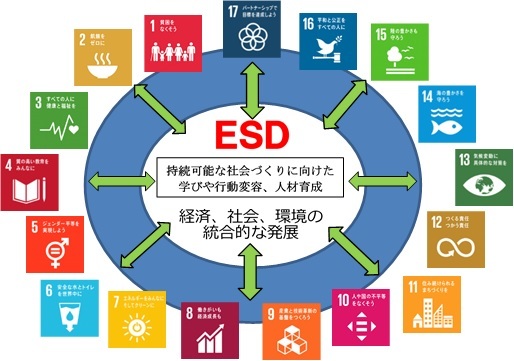

2019年の国連総会では、ESDが全てのSDGs達成の鍵でありSDGs全体を支えるものとして位置づけられ、2020年から2030年までを期限とするプログラムとして、「ESD for 2030」が2019年にユネスコで策定されました。「ESD for 2030」では、ESDとSDGsを結び付けることの重要性を強調しており、ESDを強化しSDGsの達成に貢献することで、より公正で持続可能な社会を構築することを目標としています。

ESD先進地域である岡山地域では、これまで取り組んできたESD活動の成果を活かし、持続可能な社会づくりに向けた学びや行動の変容、それに伴う人材の育成をはじめとするESDの取組をより一層推進し、実践に繋げることで、SDGsの達成に貢献していきます。

そこで、ユネスコ等の国際的な動向や、国のESD国内実施計画、更には岡山市の施策の動きも視野に入れ、2030年を目指した持続可能な社会づくりを推進するため、岡山ESDプロジェクト基本構想を改定し、「岡山ESDプロジェクト2020-2030 基本構想」を策定しました。

添付ファイル

- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

(以下、基本構想全文)

岡山ESDプロジェクト2020-2030基本構想

まえがき

1.持続可能な社会づくりとESDの必要性

地球上では、気候変動、生物多様性の喪失、格差の拡大等が進み、将来の世代にわたり恵み豊かな生活を確保するための基盤となる社会環境が、年々損なわれつつあります。また、2020年から広がりを見せた新型コロナウイルス感染症の拡大など、社会的に大きな影響を与える新たな課題も発生しています。

こうした現代社会が抱える様々な課題を、一人ひとりが自らの問題として主体的に捉え、身近なところから取り組むことで、それらの問題の解決に繋がる新たな価値観や行動の変容をもたらし、持続可能な社会を実現していくことを目指す取組が「持続可能な開発のための教育(ESD=Education for Sustainable Development)」です。

1987年に「環境と開発に関する世界委員会」が、提唱した「持続可能な開発(Sustainable Development)=将来の世代のニーズを満たしつつ、現在の世代のニーズも満足させるような開発」は世界中から広く支持され、1992年の「国連環境開発会議(リオサミット)」において、「持続可能な開発」を推進していくためには、教育が重要な役割を果たすことが合意されました。これを踏まえ、2002年の「持続可能な開発に関する世界首脳会議(ヨハネスブルグサミット)」において、日本政府がNGOと共にESD推進を提案し、国連総会での決議を経て、2005年から「国連ESDの10年」が始まりました。

現在、世界の様々な問題が複雑かつ密接に繋がっており、一部の取組だけで解決することは不可能です。持続可能な社会を実現するためには、私たち自身が環境問題や開発問題等の理解を深め、日常生活や経済活動の場で、自らの行動を変革し、社会に働きかけていく必要があり、ESDの重要性はより一層高まりつつあります。

岡山地域においても、地球規模の課題はもとより、少子高齢化や地域のつながりの希薄化、性的差別や社会的弱者への対応・支援など、共生社会の実現に向けた多様な課題が顕在化しており、様々な人や団体・組織が参画・協働し、広域的な連携を図りながら、あらゆるレベルでESDを推進していく必要があります。

2.新基本構想策定に当たって

岡山地域では、国連大学が提唱した「ESDに関する地域の拠点(RCE)」構想に賛同し、2005年4月に岡山ESD推進協議会を設立するとともに、「岡山ESDプロジェクト基本構想」を策定しました。同年6月には、国連大学から世界初のRCEの7ヵ所の一つに認定され、それ以降、公民館やユネスコスクールを拠点とした地域におけるESD活動の推進をはじめ、大学、市民団体、企業、行政などの多様な主体が連携し、地域全体でESDを推進する体制が整えられてきました。

特に、2014年に岡山で開催された「ESDに関するユネスコ世界会議」を契機に、全市域におけるESDの普及啓発活動が活発に行われ、地域に幅広くESDが浸透しました。また、岡山地域で行われてきた、多様な主体の参画による地域コミュニティに根差したESD実践は、「ESD岡山モデル」として世界会議において発信され、関係機関や参加者から高く評価されました。

その後、ユネスコにおいて、持続可能な社会の構築を加速させ、ESD実践を強化するために「国連ESDの10年」以降の枠組として、「ESDに関するグローバル・アクション・プログラム(GAP)」が策定され、岡山ESDプロジェクトにおいても、2015‐2019年の枠組みで新たな基本構想を策定しました。

一方、国連では2015年に「持続可能な開発のための2030アジェンダ」を採択し、世界全体における経済・社会・環境の三側面を調和させ、誰一人取り残すことなく、持続可能な社会を実現するための先進国と開発途上国が共に取り組むべき普遍的な目標として、「持続可能な開発目標(SDGs)」を示しました。

ESDはSDGsの4のターゲット4.7に記載されていますが、2019年の国連総会では、ESDが全てのSDGs達成の鍵であり、SDGs全体を支えるものとして位置づけられています。こうした考えを踏まえた、2020年から2030年までを期限とするGAPの後継プログラムとして、「ESD for 2030」が2019年にユネスコで策定されました。

「ESD for 2030」では、ESDとSDGsを結び付けることの重要性を強調しており、ESDを強化しSDGsの達成に貢献することで、より公正で持続可能な社会を構築することを目標としています。

ESD先進地域である岡山地域では、これまで取り組んできたESD活動の成果を活かし、持続可能な社会づくりに向けた学びや行動の変容、それに伴う人材の育成をはじめとするESDの取組をより一層推進し、実践に繋げることで、SDGsの達成に貢献していきます。

そこで、ユネスコ等の国際的な動向や、国のESD国内実施計画、更には岡山市の施策の動きも視野に入れ、2030年を目指した持続可能な社会づくりを推進するため、岡山ESDプロジェクト基本構想を改定し、「岡山ESDプロジェクト2020-2030 基本構想」を策定します。

本文

1.岡山ESDプロジェクトの目ざすもの(目的)

本プロジェクトは、岡山地域と地球の未来について、共に学び、考え、行動する人が集う岡山地域を実現すること、及び岡山地域でのESDの取組を通して、世界中で、持続可能な社会づくりの取組が定着し、経済・社会・環境の各分野において調和のとれた、SDGsの達成に繋がる持続可能な社会の実現に貢献することを目指します。

2.目指すべき地域の姿(実現したい未来像・ビジョン)

(1)ESDの目指す持続可能な社会づくりについて、多くの市民が理解し、行動しています

(2)岡山地域内で自主的・積極的に活動する組織・団体の輪が広がり、持続可能な社会・地域づくりが進められています。

(3)世界・国内・岡山県内のさまざまな組織・団体間のネットワークを活用し、ステークホルダー(組織の活動によって影響を受けるすべての利害関係者)と継続的な学び合いが行われています。

3.基本的な事項

(1)プロジェクトを実施する主体

本プロジェクトは、趣旨に賛同する各組織・機関・団体で構成する岡山ESD推進協議会を中心に、各組織・機関・団体が主体的に取り組むとともに、それぞれの立場に応じた役割を担い、協働で実施します。

(2)プロジェクトの対象地域

本プロジェクトの実施地域は、岡山市を中心にした地域を対象としますが、行政区域に拘らず、岡山県内の河川流域、都市圏などの広域における関連組織と連携を図り、ESDの推進を図ります。

(3)プロジェクトの対象分野

本プロジェクトは、持続可能な社会づくりに関係する経済・社会・環境のすべての分野の活動を対象とします。

(4)プロジェクトの対象期間

本プロジェクトの対象期間は、「持続可能な開発のための教育:SDGs達成に向けて(ESD for 2030)」の期間と合わせて2020年~2030年の10年とします。ただし、さまざまな情勢の変化に柔軟に対応していくため、期間内であっても適宜見直しを行います。

4.これまでの成果と課題

(1)成果

本プロジェクトは2005年から開始し、岡山ESDプロジェクト基本構想を策定しました。その後、2015年から2019年の期間を対象とした、「岡山ESDプロジェクト2015-2019基本構想」を新たに策定し、ESDの取組を継続して推進したことで、持続可能な社会づくりに対する市民の気づきと行動の変容が進みました。

(1)学校や地域コミュニティを中心とした市域全体でのESD推進

- 公民館やユネスコスクールなどのESD地域拠点において、ESDの取組が児童生徒や公民館利用者、教員・職員等の意識や行動の変容に対し、着実に繋がっています。

- 公民館が地域住民の「ESDを実践する場」となり、公民館職員がコーディネーターの役割を担いながら、各地域コミュニティで活躍しています。

- 小中学校におけるユネスコスクールの取組と連携が進むとともに、高等学校においてESDやSDGsの取組が加速しました。

- 地域や市域全体で地域コミュニティの将来像や社会課題を話し合うワークショップ等が数多く開催されるとともに、ESD活動をコーディネートする人材が育っています。

- 地域でのESD活動が浸透し、高齢者や外国人居住者の暮らしのサポート活動、野生生物の保護活動等、持続可能なまちづくりに繋がる事例が数多く生まれています。

(2)あらゆる世代、多様な団体の参加

- 岡山ESDプロジェクトへの参加団体数は着実に増加し、岡山地域全体に活動の輪が広がるとともに、各ステークホルダーが連携した取組が多く生まれています。

- ユースに向けたESDやSDGsの取組に多くの参加者が集まり、持続可能な社会の担い手である若者の裾野が広がりました。

- ステークホルダーの活動分野については、本プロジェクトの開始当初に比べ、様々な分野に広がりを見せています。

- 2015年から開始した「ESD岡山アワード」事業に対し、岡山地域賞とグローバル賞を合わせ5年間で385件の応募があるなど、国内外の多様なステークホルダーが参画しました。

(3)広域的な交流やESD活動による社会づくり

- 本プロジェクトに係る様々な活動や組織がESD関連の広域的な顕彰・表彰を受けるなど、岡山地域は国内外のESDをリードする存在になりました。

- RCE等の国際会議に参加し、岡山地域の取組を発信するとともに、大学等と連携してESDに関連する国際会議を継続して開催するなど、世界のESD推進に貢献しています。

- 国内外のESD関係者と事例の共有や交流を行うことで、地域活動における新たな気づきが生まれ、活動内容がより深まりました。

(2)課題

岡山ESDプロジェクトの開始以来、参加団体数は着実に増加し、ESDの具体的な活動事例が増えるとともに、活動分野に広がりが出てきました。しかしながら、持続可能な社会の実現に向けた意識改革や具体的な活動が市域全体には広がっていません。

今後は、国連ESDの10年からGAPにかけての計15年間にわたる、岡山地域でのこれまでのESDの取組成果や評価を活かしながら、「ESD for 2030」の着実な実施に向けて、さらに取組を継続、発展させていく必要があります。

- 地域コミュニティにおけるESD活動の連携をより一層深め、地方創生・地域活性化の視点も踏まえつつ、地域課題がSDGsの世界共通の目標と密接に関連していることを意識して、持続可能な社会づくりに取り組む必要があります。また、ESDとSDGsとの関係なども含めた発信の充実が求められます。

- SDGsが、経済・社会・環境の3側面でバランスの取れた社会を目指す世界共通の目標であることを踏まえ、環境問題や多文化共生、伝統文化の継承など多様な社会課題が複雑化している現状に対し、課題解決に積極的に取り組む人材の育成を強化することが重要になります。

- 新型コロナウイルス感染症の拡大は、価値観の多様化や市民の意識、行動に大きな変化を生じさせました。現状の課題を把握し、課題解決に向けた取組を図っていくうえで、持続可能な社会づくりを目指すESDやSDGsの役割は重要になっています。

- ESDに関連する各分野の中間支援組織との連携を更に促進しつつ、引き続き各地域のESD推進ネットワークの拡充強化を図るとともに、ESD活動の連携・協働を進め、各分野間の相乗効果を高める必要があります。

- 日本経済団体連合会の「企業行動憲章」の改定などを受け、民間企業におけるSDGsの達成を意識した取組が加速する中、これまでに構築されたネットワークと民間企業との連携が促進されることが望まれます。

- 「ESD for 2030」という新たな世界的なESD推進の枠組みを踏まえ、引き続き国際的なESDの推進に積極的に貢献するとともに、海外のステークホルダーとの交流や国内外への情報発信を進めることがより一層重要になります。

5.本プロジェクトの重点取組

(1)8つの重点取組

2019年までのプロジェクトの成果と課題を踏まえ、今後10年間、下記の項目について重点的に取り組みます。

- <持続可能な地域づくりの推進>

持続可能な社会づくりに向けた市民の理解を進め、岡山地域及び、それぞれの地域コミュニティごとに持続可能な未来の姿を描くとともに、その実現のための連携・協働を推進します。 - <SDGs達成に向けた実践>

SDGsの達成に向けたESDの学びの役割を強調しながら、持続可能な社会づくりに向けた実践に繋がる取組を推進することで、SDGsの達成に貢献していきます。 - <ユース・人材育成>

岡山地域の若者が持続可能な社会づくりに参画するための体制を整備するとともに、地域や団体等でESD活動をリードする人材を育成します。 - <地域コミュニティ・公民館・学校でのESDの推進>

各学校園や公民館、地域団体等の主体的な取組を支援し、岡山地域の特性を活かした持続可能な地域づくりを推進します。 - <優良事例の顕彰>

ESD活動のモデルとなる優良事例を顕彰するとともに、多くの市民に発信することにより、活動の活性化と質の向上を図ります。 - <ESD活動の拡大>

持続可能な社会づくりに向けた活動の輪を広げ、公民館や学校以外でも、ESDに関する地域活動の拠点を増やします。 - <企業・経済団体の取組促進>

企業や経済団体でのESDやSDGsの取組を推進します。 - <海外や国内との連携>

海外や国内のESD関連組織と一層連携します。

(2)具体的な取組

重点プロジェクトを推進するための主な取組は次のとおりです。

1. <持続可能な地域づくりの推進>

- 市民団体、公民館、行政、大学などと連携し、持続可能な社会づくりに向けた課題の解決や、将来ビジョンの創出につながる学びの機会を促進します。

- 持続可能な社会づくりの取組等を共有し、今後のアクションに繋げていくための市民参加型イベントを実施します。

- 岡山ESDプロジェクトに参加する各種団体が、相互に情報交換や交流を行う機会を創出し、連携・協働を促進します。

2. <SDGs達成に向けた実践>

- ESD活動を活かしながら、環境問題をはじめとする社会課題の解決に繋がる取組を、周辺自治体やステークホルダーと連携して取り組みます。

- SDGsの全ての目標達成に向けたESDの役割を強調し、周辺自治体等の多様なステークホルダーと連携して持続可能な社会づくりを学び実践行動に繋げる機会を創出します。

- 市民へのSDGsの普及と理解促進を図るためイベントを開催し、日々の暮らしとSDGsの関わりについての新たな気づきと行動の変容に繋げていきます。

3. <ユース・人材育成>

- 地域コミュニティや社会課題分野ごとに、世代を超えて持続可能な社会づくりへの思いや知恵、技術の継承を図るとともに、持続可能な社会づくりに取り組む若者をはじめとした人材を育成する機会を創出します。

- 様々な学習拠点や市民団体で、ESDの学習プログラムを企画できるコーディネーターの育成・確保を図ります。

- 大学やNPO、公民館等と連携して、大学生などの若い世代のESD実践者を増やす取組を進めます。

4. <地域コミュニティ・公民館・学校でのESDの推進>

- 公民館におけるESD活動を一層推進し、地域や学校、公民館の連携を図ります。

- 大学と地域コミュニティが結びつくESD活動を促進するとともに、社会教育・生涯学習関連施設を活用してESDを推進します。

- ユネスコスクールコンソーシアム(連合体)のESD活動を支援し、構成メンバー間の連携や取組の発表、国内外のユネスコスクールとの交流を通じて、活動実践の場を広げます。

- 岡山市内の全校でESDを推進するために、ユネスコスクールに限らず全ての学校の教員を対象にしたESD研修を実施するとともに、教育課程の中にESDを位置づけ、ESDの視点でよりよい教育課程を編成します。

5. <優良事例の顕彰>

- ESD活動の顕彰のため、「ESD岡山アワード」を実施します。

- 国内外の優良事例を共有する機会を設け、ステークホルダーが今後のESD活動のヒントを得るなど、活動の活性化と質の向上に繋げます。

6. <ESD活動の拡大>

- 岡山ESDプロジェクトの参加団体による新たなESDの取組や活動の継続を支援するため、活動費の一部を助成します。

- 環境学習センターなどの環境教育施設、図書館、博物館、行政以外のコミュニティ拠点、その他広い意味での教育拠点などでもESD活動の取り組みが広がるような働きかけを行います。

- ESDに取り組む中間支援組織との連携を強化し、ネットワークのハブ機能を活かしながら、地域横断的な活動拠点の拡大を図ります。

7. <企業・経済団体の取組促進>

- 企業や経済団体と連携し、社会的責任(SR)活動や社会貢献活動を含めた、企業向けSDGs研修の機会を提供します。

- 経済団体と連携し、ESDやSDGsに取り組む企業等の情報を広く発信することで、持続可能な社会づくりの取組拡大を図ります。

8. <海外国内との連携>

- 県内河川流域の周辺自治体で構成する連携組織と協働で、共通する社会課題解決に向けた広域的な取組を推進します。

- 国内外の公民館、コミュニティラーニングセンター(CLC)との交流を進めます。

- 国内外のRCE地域と連携してESD活動の共有や交流を進めます。

- ユネスコなど海外のESD推進組織と連携し、2030年に向けた岡山ESDプロジェクトの取組を発信するなど、世界のESD推進に貢献します。

6.指標及び、10年後の達成目標

それぞれの目標達成へ向けた重点取組分野の指標は以下のとおりとします。

(1)<持続可能な地域づくりの推進>

指標 現状(2019) 中間年(2025) 最終年(2030)

■岡山ESDプロジェクト参加団体数

307団体 370団体 430団体

■岡山ESDプロジェクトにおける地域拠点でのワークショップの開催件数

20件 累計150件 累計300件

(2)<SDGs達成に向けた実践>

指標 現状(2019) 中間年(2025) 最終年(2030)

■「おかやまSDGsアワード」応募件数

2019年は未実施(2020年75件) 累計420件 累計800件

■「SDGsフェスタ」の1日あたり参加者数

2,250人 3,000人 3,500人

(3)<ユース・人材育成>

指標 現状(2019) 中間年(2025) 最終年(2030)

■ESDを実践する人材を育成する研修受講者数

19人 累計120人 累計220人

■大学・高校、ユース向けESD活動の参加者数

累計3,446人 累計6,500人 累計9,000人

■若者(20歳代)の地域活動への参加割合

20.1% 25.1% ―

(4)<地域コミュニティ・公民館・学校でのESDの推進>

指標 現状(2019) 中間年(2025) 最終年(2030)

■環境パートナーシップ事業に参加する市民の割合

7.9% 10% 12.5%

■公民館基本方針重点分野の事業への参加者数

53,000人 62,000人 ―

■公民館と連携した学習や実践活動の実績のある岡山市立中学校区数

37中学校区 37中学校区 37中学校区

(5)<優良事例の顕彰>

指標 現状(2019) 中間年(2025) 最終年(2030)

■「ESD岡山アワード」応募件数

累計385件 累計800件 累計1,200件

■「ESD岡山アワード」応募国数

累計172か国 累計400か国 累計600か国

(6)<ESD活動の拡大>

指標 現状(2019) 中間年(2025) 最終年(2030)

■岡山ESD推進協議会に登録して、ESDに関する講座や情報提供を定期的に行う拠点施設数

135施設 140施設 145施設

■岡山市民のESD・SDGsの認知度

20.9% 30% 40%

(7)<企業・事業者の取組促進>

指標 現状(2019) 中間年(2025) 最終年(2030)

■岡山ESD推進協議会への企業の登録数

36事業所 50事業所 70事業所

■企業向けESD・SDGs研修の開催数

2件 累計15件 累計25件

(8)<海外国内との連携>

指標 現状(2019) 中間年(2025) 最終年(2030)

■岡山ESD推進協議会と国内外のESDに取り組む機関や団体との交流件数

28件 累計180件 累計350件

7.プロジェクトの推進に向けて

(1)SDGsの達成に向けたESDのあり方

SDGsが目指す持続可能な社会づくりを実現するためには、ESDの役割が重要であることを明確にして、ESDの取組を一層推進します。また、各ステークホルダーの普及・啓発活動の中で、全てのSDGsを実現するためのESDの役割を強調していきます。

(2)岡山ESD推進協議会を中心とした推進体制

本プロジェクトは、国連大学が認定するRCEの推進母体である岡山ESD推進協議会を中心に、ESD推進に賛同する各組織・団体・機関がそれぞれの活動に応じた役割を担い、連携して推進します。

(1)協議会は、岡山地域の行政、研究機関、学校教育、社会教育、地域コミュニティ、民間非営利活動団体、企業、報道機関等で、本プロジェクトに賛同する各組織・団体・機関で構成します。

(2)協議会は、岡山地域全体のESDを推進するために、以下の役割を担います。

(ア)岡山ESDプロジェクト基本構想の策定

(イ)プロジェクトの趣旨に合致した活動及びこれに取り組む組織や団体の指定や支援、連携・協働によるプロジェクトの推進

(ウ)ESDに取り組む各組織間の連携や交流の推進、連絡調整

(エ)地域全体のESDやSDGsに関する知識・理解の向上

(オ)ESDに取り組む他地域や関係機関との情報交換や交流の推進

(3)協議会には、運営組織として、委員会、運営委員会、事務局を設置します。

(3)分野横断的な連携

本プロジェクトの推進に当たっては、岡山市及び岡山市教育委員会の関係部署とともに、専門的な人材育成や情報提供を行う大学・研究機関、社会課題の解決に取り組む組織、企業や経済団体などと、分野横断的な連携を図ります。

また、各団体のハブ機能を有する中間支援組織と連携して、地域全体でネットワークを活かしたESDを推進するとともに、地域の多様な組織等と連携し、持続可能な社会づくりをけん引する代表的な事業の設定を図ります。

(4)情報提供

本プロジェクトの推進にあたり、ESDに関する各種情報、ニーズ(求められているもの)とシーズ(提供できるもの)の把握を行い、プロジェクト関係組織・個人間の情報交流を促進します。また、情報を求めている対象者にあわせて、マスメディア、インターネット、リーフレット等をはじめ様々な媒体やESD拠点施設を活用し、わかりやすい情報発信を行います。

(5)岡山ESDプロジェクトの進行管理

岡山ESD推進協議会は、毎年、運営委員会による進行管理を行うともに、中間年の2025年に中間的な評価、2030年に総括的な評価を行います。最終年における評価は、2030年以降のESDの更なる効果的な推進につながるよう実施していきます。また、「岡山ESDプロジェクト 2020-2030」の実施期間中においても、経済、社会、環境の情勢の変化や国際的潮流の動向等を注視し、必要に応じて本基本構想の見直しを検討するとともに、本基本構想に基づく施策についても点検、見直しを図っていきます。

お問い合わせ

市民協働局市民協働部SDGs・ESD推進課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1351 ファクス: 086-803-1777