概要

会期 令和6年11月21日(木曜日)から12月28日(土曜日)まで ※毎週月曜日は休館

会場 岡山市立中央図書館 2階視聴覚ホール前 展示コーナー (入場無料)

概要

江戸時代に修好を目的に朝鮮国から来訪した使節、朝鮮通信使のために、沿路の諸藩が応接にあたりました。当館にも、岡山藩が牛窓港で使節を迎えたとき、通詞役を務めた儒学者たちが使節と交わした詩文集など、関係資料が所蔵されています。寛永元年(1624)に朝鮮通信使が初めて牛窓港に上陸し、岡山藩が最初の饗応を行ってから、ちょうど今年は400周年にあたります。そこでこの機会に関係する資料を展示し、国を超えた人々の交流と友情を紹介します。

おもな内容

- 豊臣秀吉は朝鮮国へ武力をもって侵攻しましたが、江戸幕府は徳川家康の判断により善隣関係の回復と維持に努め、対馬藩を通じて朝鮮国へ呼びかけて、使節の来訪を求めました。朝鮮国では複雑な国際情勢の中でこれに応えることとし、将軍の代替わりの際などに国王の国書を携えた使節が江戸まで派遣されることになりました。

- 幕府は沿路の諸藩に使節の交通の円滑と接待を命じたので、岡山藩でも牛窓港を整備し、数百名の随員を従えた使節一行と、これに同行した対馬藩の役人からなる大船団が停泊しました。使節は上陸して岡山藩が設けた客館に招かれ、ここで盛大な饗応が行われました。

- このとき通詞役を務めたのは、漢文の作成に通じていて筆談が自在にできた藩の儒学者たちでした。幕府や他藩の応接のときと同様に、岡山藩でも席に連なった富田元真、小原大丈軒、松井河楽、和田省斎、近藤西崖、井上蘭台、井上四明などの気鋭の学者たちが、科挙試験を経て登用され高い学識をもっていた朝鮮国の使節たちと積極的に学問の問答を交わし、詩文を交換して深い友情を結んでいます。

- このうち富田元真、小原大丈軒、松井河楽の3名が、天和2年(1682)と正徳元年(1711)の通信使来訪の際に使節の人々と交わした問答や、応接の動向などを書き留めた文章からなる自筆手稿やその写本が、当館には判明している限りで7点所蔵されており、今回そのすべてを展示しています。

- また、朝鮮通信使と直接の関連はありませんが、小原大丈軒、近藤西崖、井上四明の書や、和田省斎が編纂した地誌書『備陽国志』の写本など、応接に参加した儒学者たちの人柄や業績がうかがえる資料も参考に展示しており、それらをあわせて当館の資料から合計20点を紹介しています。

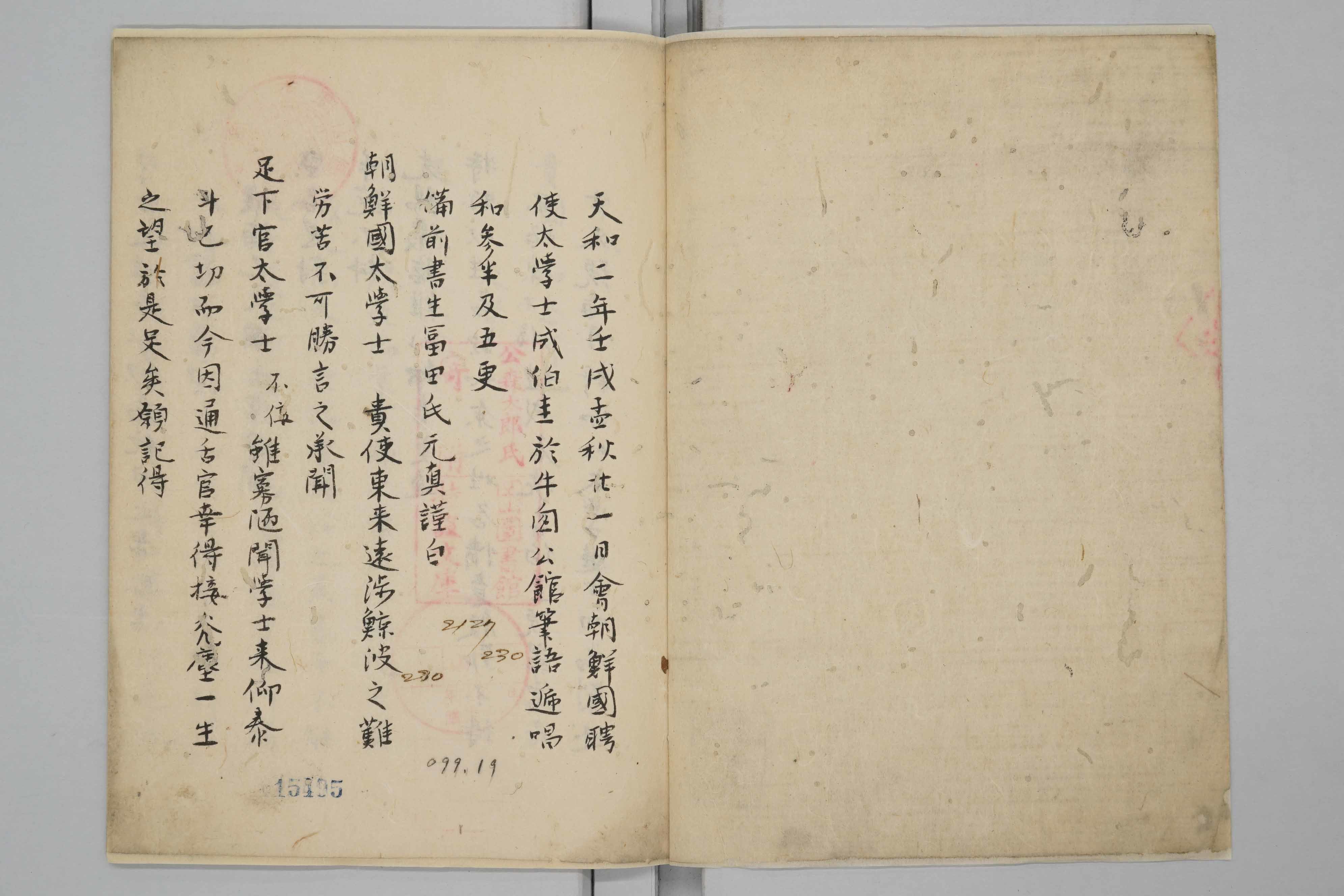

富田元真(虞軒)著『牛窓詩』(当館蔵)の冒頭

天和2年の応接のとき、使節の人々と交わした問答や詩文が綴られています。

関連講座

演題 「岡山市立図書館の朝鮮通信使関連資料」

日時 令和6年12月8日(日曜日) 午後2時から午後4時まで

会場 岡山市立中央図書館 2階視聴覚ホール (聴講無料)

定員 60名(事前の申込受付なし、当日先着順)

講師 飯島章仁(当館学芸副専門監)

お問い合わせ

教育委員会事務局生涯学習部中央図書館

所在地: 〒700-0843 岡山市北区二日市町56 [所在地の地図]

電話: 086-223-3373 ファクス: 086-223-0093