概要

会期 令和7年2月6日(木曜日)から3月9日(日曜日)まで

※毎週平日の月曜日は休館です(振替休日の2月24日は開館します)

会場 岡山市立中央図書館 2階 視聴覚ホール前の展示コーナー(入場無料)

<展示の概要>

当館では例年、現在の岡山市出身ので児童文学の分野で顕著な業績をあげた文学者、坪田譲治の関連資料を、坪田譲治文学賞の発表時期にあわせて展示しています。

坪田の作品が高い評価を受け、文壇での地位を確立した昭和戦前期は、大正期から進行した日本の資本主義化が一定の段階を迎えて、経済恐慌や労働争議も頻発するようになった時代でした。児童文学の分野で顕著な業績をあげ、童話や子どもたちを主人公にした作品で知られる坪田譲治は、産業化の進展とともにさまざまな問題が生じ、そのためにプロレタリア文学が全盛になっていたこの時代にあっても、彼の独自の作風は変わりませんでしたが、時代の空気からまったく無縁であったわけでもありません。

明治時代に岡山近郊の農村で純真な幼少期を過ごした坪田が、早稲田大学への進学を機に上京して成人した後は、生前の父親が始めた会社の経営に親族の一人として携わったこともあり、また文学への厳しい道を進む中で、都会の中で孤独に沈む自己の内面を描いた作品も書いています。産業化が進む社会の中で、世間の世智辛さや疎外感とぶつかった緊張が、その頃の彼の文学の基調にあります。

そこでこのたびは、彼のそうした壮年期の体験を、幼年期の追憶の中に息づいている故郷への思いとも重ねながら、坪田譲治が迎えた「昭和」という時代を、この時期の代表作品などを通して図書館所蔵の関係資料から探ってみます。

おもな内容

50点の展示品の中から、おもなものを紹介します。

ごく少数の個人所蔵品を除き、展示品の大部分は当館の所蔵で、そのほとんどが坪田譲治の没後、遺族や関係者から当館へ寄贈された資料(当館所蔵「坪田文庫」)からなっています。

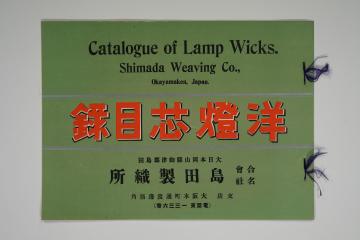

島田製織所の経営に関与して

坪田譲治は明治23年に御野郡石井村島田(現在の岡山市北区島田本町)に生まれましたが、美しい自然に恵まれ、まだ江戸時代のそれとあまり変わらないような、ゆったりした暮らしが息づいている農村で、心豊かな幼少期を過ごしました。

しかし彼の父の平太郎は、時代の変わり目をとらえて石油ランプの芯を作る工場を起こし、島田製織所という会社に育てて経営に成功しました。その父は譲治が8歳のとき病死し、兄が経営を引き継ぎますが、譲治が成人した頃には経営をめぐる親族間の争いが生じており、彼もそれに巻き込まれて苦労しますが、その経験は後年に文学への重要な題材となっていきます。

島田製織所で作られた家庭用アイスクリーム製造器(坪田久氏、坪田醇氏からの寄贈品)

文学者として評価を確立するまで

譲治は早稲田大学への進学を機に上京し、以後の生涯のほとんどを東京で過ごします。大学の師友の導きで文芸雑誌に短編小説や童話を発表し、文壇関係者の間では少しずつ認められていきましたが、文学者をめざす道は厳しく、長い下積みの段階を通して苦労を重ねました。そして昭和8年にはとうとう島田製織所の取締役会で彼は経営から外され、以後しばらく困窮の生活が続きます。

ちょうどその時期は、日本で大正時代から進展を見せていた資本主義と産業化が一定の段階に達するとともに、経済恐慌や労働争議も頻発するようになって、そうした諸問題への意識から、文芸においてもプロレタリア文学が全盛をきわめていました。坪田譲治の作品への世間の評価が遅れた原因には、そうした時代背景を考えることもできます。

しかし、彼もこの時代の空気に触れ、敏感に感じ取っていたことは他の作家たちと変わりがありません。彼は子どもたちを主人公とする独自の作品世界を展開していきましたが、そこに会社経営をめぐる利己的な大人たちの争いが暗い影を投げかけ、子どもたちの純真無垢な心にかげりを生じさせることが、この時期の作品では重要な主題になっています。また、自己の内面を深く掘り下げ、都会の中で暮らす孤独な人間像を描いた作品も執筆しています。こうしたことは、記憶の中にある故郷の農村における伸びやかな幼少期の思い出と重なり合って緊張を生じ、彼の作品に深みを与えています。

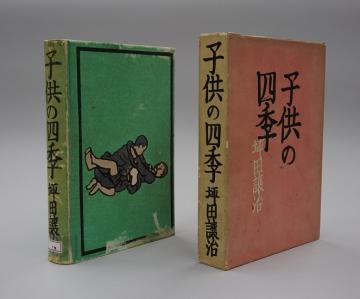

昭和10年代に入ると、『お化けの世界』(昭和10年)が好評を得たのをきっかけに、『風の中の子供』(昭和11年)と『子供の四季』(昭和13年)がベストセラーとなり、彼の独自の作品世界がようやく世間一般の間で広く認められるようになりました。

昭和16年の春陽会展に出品された小穴隆一の油彩画「T君」は、こうしてようやく文学者として認められて、心に余裕を生じていたであろう時期の坪田譲治が醸していた雰囲気を、暖かい色彩によって的確に描いた作品です。芥川龍之介の著作への装丁で名高い小穴は、『子供の四季』などで坪田譲治の作品の装丁もしばしば行っており、この絵からは2人の間の信頼関係が伝わってきます。

坪田譲治の文名が広く知れ渡った最初の作品『お化けの世界』(竹村書店、昭和10年)の初版本(坪田文庫)

坪田譲治の戦前の代表作『子供の四季』(新潮社、昭和13年)の初版本(坪田文庫)

『子供の四季』を装丁した洋画家、小穴隆一による坪田譲治の肖像画(「T君」)

大学の同窓作家たちとの交友

坪田譲治の遺族(とりわけ長男の正男氏と三男の理基男氏)から寄贈された資料を見ているうちに、青野季吉、細田源吉、細田民樹、保高徳蔵といった、昭和戦前期にはプロレタリア文学の分野で論客として活躍した人や、人道主義から社会の問題を鋭く問いかけた人たちの著作が含まれていることに気づきました。

考えてみれば、彼らはともに大正4年に早稲田大学の英文科を卒業した同窓生たちで、坪田正男氏から寄贈された写真パネルのひとつには、昭和11年頃に譲治の作品の出版を祝って皆が新宿の料理店に集まった情景も含まれていました。

彼らは文学者として進んだ方向が大きく異なるようにも思えますが、彼らの原稿や著書や、著書に書き入れられた坪田へ寄せる献辞からは、大学の同窓生としてだけではない、終生にわたる暖かい交友の様子がうかがえます。もちろん坪田は文学者ですので、児童文学の関係ばかりか、川端康成、尾崎士郎、山本有三などの錚々たる文学者や、そのほか各界の著名な人々との幅広い交際をもっています。しかし産業社会の矛盾に目を向け、正義を探求した作家たちと長い交流を続けていたことは、坪田譲治の昭和戦前期における位置を知るのに一つの参考になります。

昭和11年頃、坪田譲治の作品の出版を祝って新宿の秋田屋に集まった早稲田大学の同窓生(左から青野季吉、坪田、細田民樹、保高徳蔵。坪田譲治の長男の正男氏から当館へ寄贈された写真パネル)

坪田譲治のもとにあった青野季吉の著書(『マルクス主義文学闘争』など。坪田文庫)

青野季吉の著書にある坪田譲治への献辞

心の中の故郷

坪田譲治は幼少期を過ごした明治時代の岡山近郊の農村を舞台とする、数々の童話や児童文学の作品を執筆したので、私たちは彼の文学の中に、子どもたちの純真無垢で牧歌的な世界を無条件で期待するようになってきています。

しかし彼本人が晩年の作品『ねずみのいびき』のあとがきなどでも語っているとおり、彼の懐かしい故郷は訪れるたびに姿を変えており、現実の世界ではもはやどこにも残っておらず、幼少時の体験は自分自身の心の中の記憶にのみ息づいています。このことから私たちは、誰もが成長とともに大人の世界の矛盾や葛藤とぶつかって故郷を失って行く中で、そうした切ないまでの喪失感と虚無感に、一面では通じるような人生の真実が、彼の小さな作品の中にも込められているように感じます。

そして坪田譲治は同じあとがきで、そのようにして人の記憶の中にしか存在しない人生の体験を言葉にして表し、残して伝えることが文学者の務めだという趣旨のことも述べています。

お問い合わせ

教育委員会事務局生涯学習部中央図書館

所在地: 〒700-0843 岡山市北区二日市町56 [所在地の地図]

電話: 086-223-3373 ファクス: 086-223-0093