概要

会期 令和7年7月10日(木曜日)から8月24日(日曜日)まで

※平日の月曜日は休館(祝日の7月21日、8月11日は開館します)

会場 岡山市立中央図書館 2階 視聴覚ホール前の展示コーナー(入場無料)

<展示の概要>

明治期から昭和戦前期まで中国で航運会社を経営して江南地方の資本主義経済の発展に貢献し、日中の親善と文化交流に尽力して日中間の戦争に反対する姿勢を貫いた実業家、白岩龍平と、閑谷学校の復興者、西毅一を父にもち、夫の龍平とともに過ごした中国各地の情景を詠みあげて、みずみずしい感覚にあふれる作品を残した歌人、白岩艶子の夫妻の資料(240点)が昨年に遺族から当館へ寄贈されました。

今年は戦後80年の節目に当たることから、この機会に戦前期までの日本人の大陸とのかかわりと、夫妻が生き抜いた時代を振り返るため、その中から主要なもの40点余を展示しました。

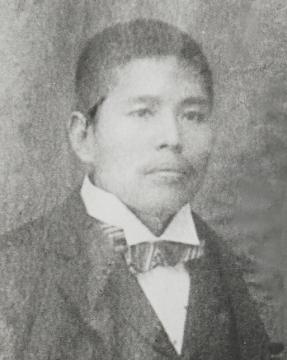

白岩龍平

白岩艶子

上掲の写真は、寄贈品中の複写画像1点(原品は所蔵なし)から加工作成しています。

日本人の大陸進出と「アジア主義」

明治時代に近代化が進められるのと並行して、植民地獲得競争にみられるような欧米列強による支配も強まって行くと、日本人の中にはアジアの隣邦が取り組む改革に協力してこれを援け、発展を促すことで提携を深め、国際関係の中で互いの主権を伸張させようとする考え方がありました。これは近隣の支配を通じて一国での発展を追求する考え方とは対立するもので、現在の視点から歴史を振り返って「アジア主義」としばしば呼ばれています。

明治3年に現在の美作市大原に生まれた白岩龍平は、こうしたアジア主義の立場にたって清国で事業を展開することを志し、日清貿易研究所を設立した荒尾精や、荒尾の考えに賛同して経済的な支援を行った実業家でジャーナリストの岸田吟香からその考え方を学ぶとともに、岡山県政や国会開設運動などで活躍した後に、教育こそが国家の礎であるとの信念から閑谷学校を復興させ、ここで後進の育成に取り組んでいた西毅一から中国の歴史・文化とその思想について多くのことを教わりました。龍平は児島郡の素封家、野崎武吉郎の援助で上海へ渡り、荒尾精から直接指導を受けますが、荒尾は明治29年に台湾で急死します。龍平は日清戦争後のまだ排外主義が強い時期から周到な準備の上で清国で活動し、両国の要人から理解と信頼を得て、清国人との合弁により長江流域の湖を貫く内陸航路の開発に取り組みました。

龍平の事業は大東汽船会社と湖南汽船会社の経営を通じて成功を収め、さらに渋沢栄一の提唱で設立された東亜興業の運営により中国における経済開発のための借款を行って、中国のとりわけ江南地域における資本主義経済の発展に多大の貢献をしました。そして近衛篤麿らとともに東亜同文会を組織して各地にその拠点を設け、この団体を通じて日中両国の親善と文化交流に尽力し、留学生の交換や調査・出版事業等に多くの成果を得ました。

しかし中国では辛亥革命を経て軍閥の割拠が続いたあと、蒋介石の国民党政権による北伐が進められると、この動向やソビエト連邦の拡張的な政策に危機感を抱いた日本の軍部が満州と内蒙古の一部を武力で制圧し(満州事変)、さらに日中両国は昭和12年7月に勃発した盧溝橋事件をきっかけにして全面的な戦争状態に入りました。この状況を晩年の龍平は強く憂慮しており、論説や建言などを通じて慎重な対応を呼びかけ、戦争には一貫して反対する姿勢を取り続けました。しかし脳溢血で倒れた後は活動に制約が多くなり、昭和17年12月に渋谷区南平台の自宅で永眠しました。

明治13年に西毅一の三女として生まれた艶子は、閑谷で学んだ西毅一の教え子で、日清戦争のさなかに軍に通訳官として徴用され、敵地の情勢を探っているとき捕らえられて銃殺された福原林平の最期の様子を毅一へ報告するために龍平が閑谷へ赴いたとき、初めて知り合いました。以後も龍平が毅一をたびたび訪問して教えを乞ううちに二人は恋に落ち、毅一から念願の宿志であった中国での事業の担い手として希望を託されながら、明治32年5月に結婚しました。

艶子は父とともに上京した折りなどに、竹柏会を主宰して木下利玄らを育てた歌人の佐佐木信綱と知り合ったようで、結婚の前年頃から作歌の指導を仰いでいましたが、明治32年9月に夫のいる上海へ渡り、夫とともに清国で過ごして各地を訪れると、大陸の雄渾な風景と異国の社会の情趣をみずみずしい感性で描写し詠みあげて、革命が迫りつつある不穏な情勢にも鋭い観察をめぐらせました。艶子は信綱の指導を受けつつそれらを歌集にまとめ、『采風』(明治43年)と『白楊』(大正5年)を刊行して文壇に広く認められました。しかし龍平の東京の政財界での仕事が多くなったため、夫妻は明治40年に帰国します。以後も龍平は上海への渡航を繰り返したため、艶子も数か月間の旅行を2度行いましたが、大正6年のそれが最後になりました。

龍平が亡くなった後の艶子は、実子に恵まれなかったため姪を養女として引き取り育ててきていましたが、戦災で家を焼かれると穂高へ疎開し、戦後は神奈川県の葉山に住んで、ここで佐佐木信綱と書簡を交わしながら晩年の歌集『芙蓉』(昭和23年)と『芙蓉第二集』(昭和29年)を刊行しました。それらの中では、父、夫、兄弟、友人などの親しい人々に次々と先立たれた後の哀惜の情とともに、敗戦を経て激しく移り変わる時代を静かに見守りながら、老境に達した自己を内省して独自の境地を拓いています。

白岩夫妻が駆け抜けた生涯は、私たちに多くのことを語りかけます。歴史に「もしも」はありませんが、敗戦に至るまでの日本の運命と、その後の国際社会の中での動向を思うとき、二人が生きた時代について知り、その行動を振り返るならば、さまざま考えが浮かんでくることでしょう。

おもな展示品

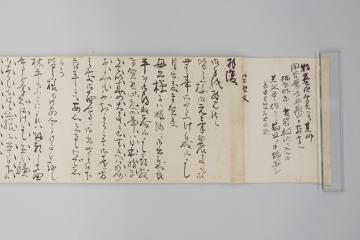

福原林平の遺書の写し

朝日新聞記者の牧巻次郎が福原の刑死を西毅一へ報せるため、福原が自分の父母へあてて書いた遺書を筆写して龍平に託したものです。

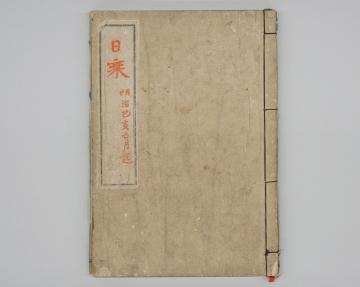

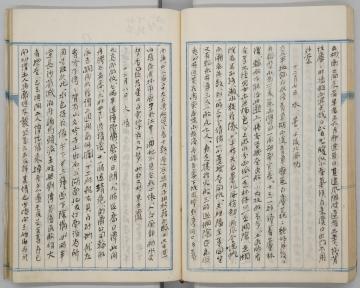

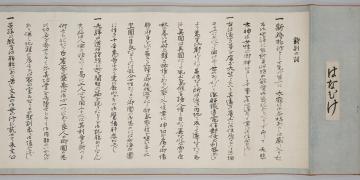

白岩龍平日記 明治32年 表紙

日中の交流史にかかわる貴重な情報を秘め、学術的に高い価値を有する龍平の日記は、明治29年から明治39年までと、昭和8年から昭和10年までが現存しており、そのすべてが当館へ寄贈されました。日記の全文は東京学芸大学教授で辛亥革命史の第一人者であった中村義氏によって翻刻され、「白岩龍平日記:アジア主義実業家の生涯」(1999年、研文出版)として刊行されています。明治期の日記はすべて漢文で、昭和期のは和文で書かれています。

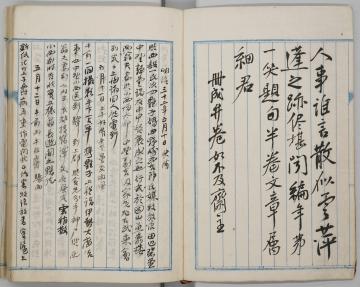

白岩龍平日記 明治32年 冒頭(5月)

この年の5月10日に、野崎武吉郎の媒酌で友人の牧巻次郎らが列席する中、龍平と艶子の婚儀が行われました。上海からも祝電が到来。一同で撮影。そして天気は快晴でした。

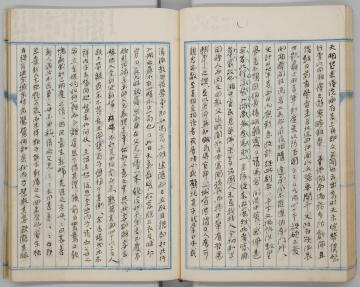

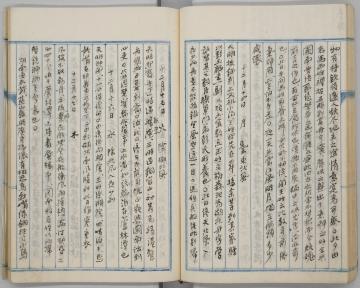

白岩龍平日記 明治32年12月7日から8日にかけて 長沙上陸

龍平たちは長沙市を訪問するため漢口(現在の武漢)を船で出発しました。清国の知人たちのある人は現地の行政官への紹介状を書き、ある人は同行して案内をしてくれました。屈原の故事で名高い汨羅(べきら)を通り、上陸の前夜に見た夢の中には亡き師、荒尾精(東方斎)が現れました。そして12月8日に船は砂州へたどり着き、一行は上陸して長沙城へ入り、市の官民の人々から暖かく迎えられました。

白岩龍平日記 明治32年12月9日 長沙から湘潭と蘆林潭へ

龍平は文字に朱圏を添えている箇所で、これまでに清国人に変装して潜入した人はあっても、日本人として洋服を着て公式に長沙市を訪れるのは自分が最初であることを述べています。幕末の日本と同様に排外思想が盛んであった頃の清国では、内陸部を訪れることに危険が伴いましたが、江南の経済開発に高い使命感をもつ龍平は周到な準備を重ねていました。龍平は、当時はとかく頑迷で保守的といわれていた湖南の人々について、かつての日本人に似て、近代化の必要を感じたときはそれまでの考えを素早く改め、すっかり態度を変えるものと理解し、信じていました。

白岩龍平日記 明治32年12月17日 蘆林潭市への上陸

風が強かったため龍平たちは護衛についてくれていた清国の兵船へ移り、風をついて蘆林潭市へ上陸しました。こうして湖南地方の各市を訪問し、現地の官民の人々から歓待を受け、無事に漢口へ戻りました。途中、船上では同行した人々や船員と酒を酌み交わし、湖南の食事の美味をあらためて知ったと記しています。

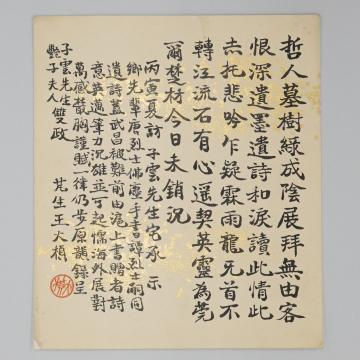

王大楨の色紙(大正15年)

作者は中華民国の外交官・政治家で、日本への留学経験があり、歴史家としても優れた著作を残した人です。この詩は、清末の譚嗣同の詩を中華民国の唐沸塵が書き記したものを龍平の家で見たことから書かれており、二人は改革をめざしたものの政争によって殺害された非業の政治家でした。詩の大意としては、いま遠くにいる自分は二人の墓を訪ねることができず、涙して遺墨と遺詩を読むばかりである。霖雨にある中国(龍)では指導者(首)を欠くかと疑われるが、長江の流れにも転じない石(のように物言わぬ国民)には心があり、この国から人材が絶えることはない、と詠じています。このほかにもいくつか、清朝や中華民国政府で要職にあった人の色紙が伝えられています。

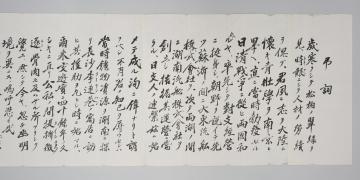

西毅一「艶子に与ふる餞別の詞」(明治32年9月)

結婚した艶子が上海にいる夫のもとへ旅立つとき、毅一は餞別の言葉を書いて与えました。これから異国で暮らす娘の身の上を案じつつも、国際的な場で夫とともに活躍することを期待しています。末尾には閑谷の山中で育てたために女学校へ通わせられなかったことを詫びる言葉が記されています。

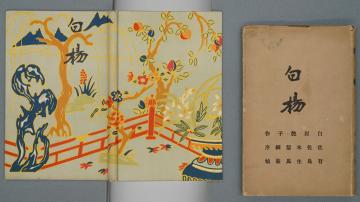

白岩艶子の歌集『白楊』(大正5年)のカバーと表紙

装幀は有島生馬、序文は佐佐木信綱です。前半には辛亥革命を経てなお砲火がやむことのない中国での体験を、後半は帰国してからの日々の思いを綴っています。

水の都あしの花ちる江南にいくさの雲のゆききあらすな

南ゆき北ゆく雲のたゆたひに暗き世の民光をまてり

あはれなり革命の児よ汝がつくる新天地(にひあめつち)のいけにへの人

爆竹のひびきに似たるつつの音いくさと聞きてよろひ戸たてぬ

梨の花ちりかふ廊のまろ柱思ひにやせし身をよせてたつ

名に高き峰の白雪ほのぼのとあけゆく朝の遺愛寺の鐘

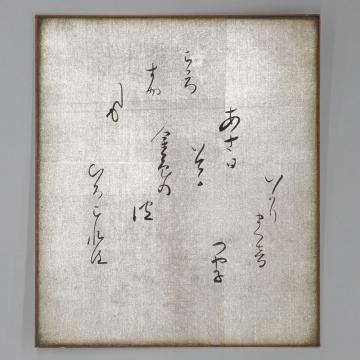

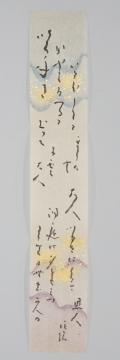

白岩艶子の和歌の色紙

あさ日いでゝ金色の波ひろごればこゝろすがしもいのりまつ春 支那にゆく舟の上にて

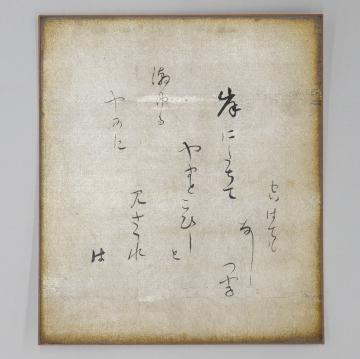

白岩艶子の和歌の色紙

岸にたちてやまとこひしと見さくれば潮ゆるかやに空はてもなし

白岩龍平の肖像写真

精力的に活躍していた頃の龍平は、中国の事情に最も深く通暁した実業家として、政財界の多方面から厚い信頼を寄せられていました。

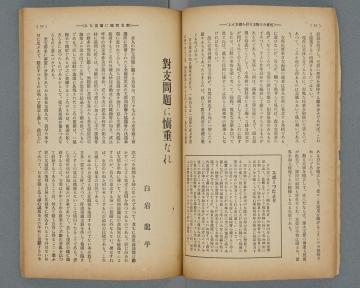

白岩龍平「対支問題に慎重たれ」(「大観」昭和3年6月号)

昭和3年5月の済南事件を受けて執筆された論説です。これは山東省の済南で生じた日本人居留民への暴動に対して日本が派兵を行い、軍どうしの衝突になって双方で多数の死傷者が出た事件です。龍平は中国で排日感情が決定的に高まることがあってはならないとして、慎重な対応を訴えています。

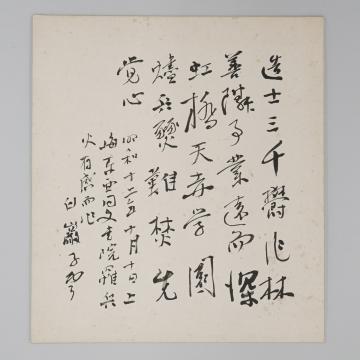

白岩龍平(号、子雲)の色紙(昭和12年10月10日)

上海の東亜同文書院が兵火で罹災したのをきいて憂慮する内容の漢詩です。運筆が少し不安定にみえるのは晩年で体調がすぐれなかったからかも知れません。

渋谷区南平台にあった白岩夫妻の自宅の図面

帰国した夫妻は東京市内で平河町、南青山、渋谷区南平台と転居しました。これは南平台の自宅の平面図で、広い庭に面しています。

白岩龍平の死に臨み荻野元太郎が述べた弔詞

龍平の死は多くの人の悲しみを誘いました。荻野元太郎は岡山県出身の実業家で、古河合名会社の上海支店長などを経て、古河電気工業の専務取締役を務めています。中国でともに活動した頃を思い起こし、東亜興業からの借款のおかげで中国における英国企業の支配を覆すことができ、海底電線の敷設に成功したことを称えています。

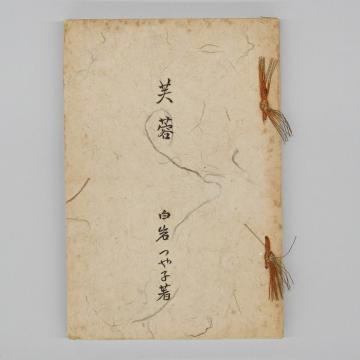

白岩艶子 歌集『芙蓉』(昭和23年)

終戦後の物資が欠乏する時期に刊行されたため造本は粗末でガリ版刷りですが、佐佐木信綱が序文を寄せています。後半には「おもひ出の記」と題して西園寺公望、近衛篤麿、渋沢栄一、文廷式、呉昌碩、宇垣一成など、白岩夫妻と関わったさまざまな人の思い出が記されており、鋭い観察眼を通して歴史の舞台裏の貴重な記録となっています。

続く『芙蓉第二集』(昭和29年)では死別した親族への思いを述べつつ人生を振り返り、静かな晩年の日々をうたっています。

人の世の憂い忘れてことし又秋風をきく芙蓉の家に

亡き夫の心のすがた見るごとし晴れたる空に白き雲浮ぶ

一生(ひとよ)ただ道の為にと山ごもり淋しかりつる父よいたまし

父のみたまよかへりきて笑ますらむいのちにかへてまもらししまなびや

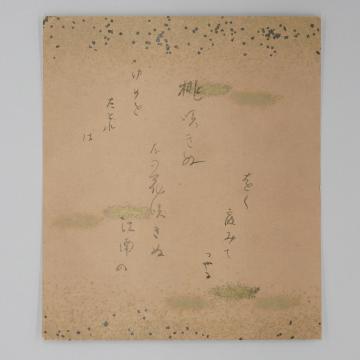

白岩艶子の和歌の色紙

桃咲きぬなの花さきぬ江南のゆめをたどれば遠く霞みて

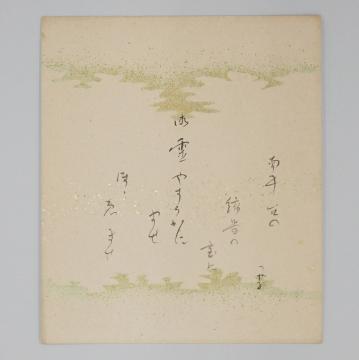

白岩艶子の和歌の色紙

御霊やすらかにませほゝゑませ南平台の縮図の室に

白岩艶子の逝去にあたり佐佐木信綱が寄せた文

艶子は昭和34年に永眠し、龍平(子雲)のもとへ旅立ちましたが、このときに師の信綱が文を寄せています。

いくとせをなやみゐつるがいとほしと迎へましけむ子雲大人(うし)

大人いもせによりて洞庭の月をも見つ わが生(いき)の世の二人の恩人

と短冊には記されています。

明治36年には中国で活躍していた二人が信綱を招き寄せ、洞庭湖など各地の名所をともに旅行しました。そのことを回想しつつ、艶子にとっては文学の師であり、年齢も上の信綱が夫妻を「人生の恩人」とまで呼んでおり、きずなの深さが感じられます。

関連行事

歴史講座 「白岩龍平・白岩艶子夫妻が駆け抜けた時代」

講師 岡山市立中央図書館 主査学芸員 飯島章仁

日時 令和7年8月2日(土曜日) 午後2時から4時まで

会場 岡山市立中央図書館 2階 視聴覚ホール

定員 60名(事前申込受付なし、当日先着順、聴講無料)

※昨年度当館へ寄付された白岩夫妻関係資料の内容を紹介し、歴史上の意義を考えてみます。

お問い合わせ

教育委員会事務局生涯学習部中央図書館

所在地: 〒700-0843 岡山市北区二日市町56 [所在地の地図]

電話: 086-223-3373 ファクス: 086-223-0093