※操明学区一斉防災訓練の様子

実施団体

操明学区連合自主防災会

実施区域(小学校区)

操明小学校区

事業の概要

事業の目的

当地域は、干拓地で低地にあり住民に身近で、住民全体にかかわる地震・津波・高潮・洪水災害が絶えず懸念される環境にある。

こうした環境にあっても、地域住民の防災意識は必ずしも高くはない。防災に対する個人の意識と個人の自助対応力の向上を図ると共に、学区内の防災対策組織をより実働・実践型へ再構築を目指す。

事業の必要性

当地域は0メートル地帯で、前面は児島湾、両側は旭川、百間川にかこまれた、約9k平方メートルの地域である。一部住民の学区役員クラスは、防災意識は高く行政機関に対して防潮堤の構築、排水機の増強など積極的に活動してきた。

しかし、近年新しい団地やアパートが出来て、新住民や児童が増え昼間働く人々も多くなり、人々間の繋がり交流は益々希薄化し、個人の生活プライバシー意識が高まり防災対策上の自助・共助活動は、住民に深く期待することは難しい。

そこで、小地域最前線の町内会の班単位から人材(防災協助員=仮称)を発掘し、地域の防災リーダーを多く育て、実働・実践組織に組み込み、地域の最前線活動に仕上げる。

と共に、子・孫まで持続可能な組織・枠組みを仕上げる。

事業の内容

- 人材の発掘と育成

人材発掘登録、研修、会議、活動資格取得、実践訓練 - 企画組織の編成

連合自主防災会、各種団体、企画委員会、推進委員会 - 執行事項

災害や事故の定義づけ整理。要配慮者の選択と同意付け。要配慮者の名簿作成、要配慮行為の円滑支援マニュアル作成。個人(要配慮者)情報の共有化・活動の連携と協働ルール作り。 - その他 広報

住民啓発の身近な防災を学ぶ自助活動の実践を広報

関連資料

のっぷの「区づくり推進事業(地域活動部門)におじゃましました」のコーナー

防災に強いまちは魅力的!

2015年11月3日(火曜日)操明学区全地域で操明学区連合自主防災会による、「操明学区防災フロント(最前線)事業」として「操明学区一斉防災訓練」が行われ、のっぷもおじゃましてきたよ!

ハンドマイクによる誘導の様子

操明学区一斉防災訓練では、操明学区内の14の自主防災会が一斉に防災訓練を行います。この日の防災訓練では、午前9時に地震・津波警報が発令され、防災共助員(エリア長・班長)がトランシーバーを使い各地区の避難状況を共有しながら、ハンドマイクやサイレンを使い全地域の方(参加者約700名)に指示をして、各々の避難場所へと誘導していきました。

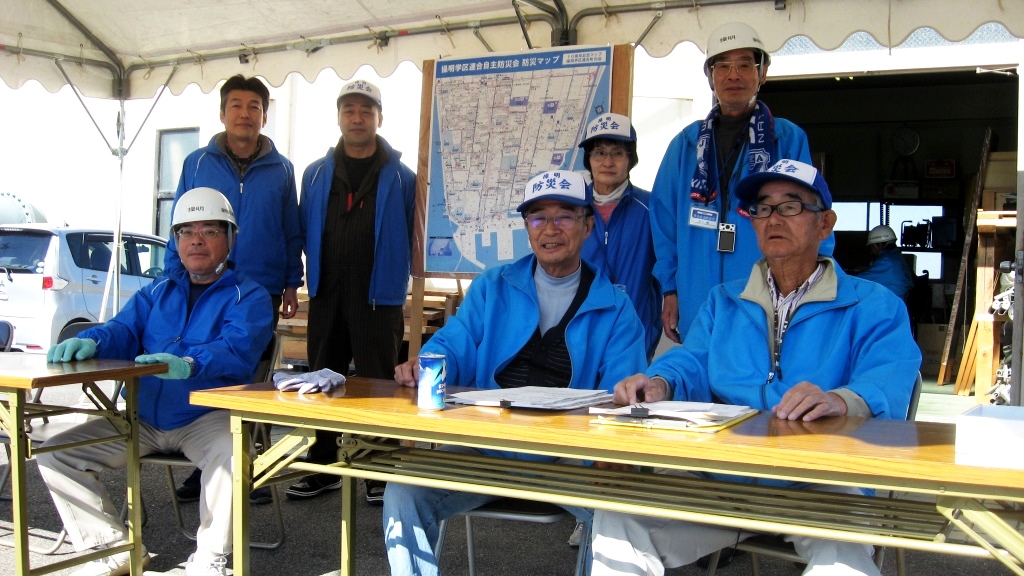

小田代表(前列中央)と連合自主防災会役員の方々

操明学区連合自主防災会の小田代表によると「この訓練を通して、防災共助員(各地区のリーダー)の育成と、要配慮者を含め地域住民を安全に避難場所に誘導すること、そして何より住民同士や地域の助け合い(自助と共助)を学んでくれればと思っています。また、この取組は5年計画で継続的に課題解決を進めていく予定です。」とのこと。操明学区はこれからもっと、安心して暮らせるまちになっていくよ!

ESD・市民協働推進センターからコメント

5か年計画の1年目に該当する事業として非常に多くの住民の参加のもとで訓練と基盤づくりが行われました。マニュアル作成、人材育成、ネットワークづくりなど、とても意欲的かつ包括的な計画となっているため、その実現は決して簡単なことではありませんが、今後も着実に成果を積み重ねていただきたいと思います。(センター長 高平 亮)

関連資料

添付ファイル