イオンモール岡山未来スクエアで開催された協働のまちづくり展。そのうち2日目にあたる2017年10月19日に、市民協働フォーラムが開催されました。今回のテーマは「新しいお金の流れを考える」。4名の登壇者で進行していきました。

- 深尾昌峰さん(ゲストスピーカー)

龍谷大学政策学部准教授。社会的投資をデザインし、地域社会の資金循環を生み出し続ける。

ほか、(公財)京都地域創造基金理事長、(株)PLUS SOCIAL代表取締役、(一社)全国コミュニティ財団協会会長を務める。 - 風早秀雄さん(ゲストコメンテーター)

日本政策金融公庫岡山支店国民生活事業統轄。岡山県内で提案されるソーシャルビジネスに関する融資を取り扱う。 - 池田曜生さん(ゲストコメンテーター)

弁護士。近年増加する遺贈寄付に関する案件を最前線で扱う。 - 石原達也(進行役)

ESD・市民協働推進センター事業プロデューサー、(公財)みんなでつくる財団おかやま理事、(一社)全国コミュニティ財団協会理事/事務局長

人口が減少していくことが明白なこれからの社会。さまざまな事業や施設も、経営が難しくなることで撤退を余儀なくされています。

例として石原氏から、赤磐市にあった農協の販売所について紹介がありました。ここでは地域で運営することが厳しくなり農協が撤退したことで地区内に商店がなくなったため、住民が自ら協議会を結成し運営を始めることを決め、さらには住民出資で事業を立ち上げることに。出資は目標200万円のところ400万円という額が集まり、平均年齢70歳のメンバーで直売所「夢百笑」の運営を行っています。地元の新鮮野菜を提供することで、農家の所得向上を目指す一方、独居高齢者にはお弁当の宅配も行って地域を支え合っています。

夢百笑

日本政策金融公庫では地域の課題を解決するために提案された事業(ソーシャルビジネス)に対して融資を行っている、と話すのは同公庫の風早氏。

岡山支店では平成28年度に17件のソーシャルビジネスへ融資を行いました。融資の可否を判断する際に、日本政策金融公庫では提案者へ資金計画の作成を求めています。

「それをもとに事業を進めることで計画的な融資返済ができるだけでなく、経営や採算を理解できるようになった借入団体が、スタッフ一丸で事業に取り組む様子が見受けられる」とのことでした。

風早氏

「自治モデル」としての社会投資も少しずつ事例が増えていると話すのは深尾氏。

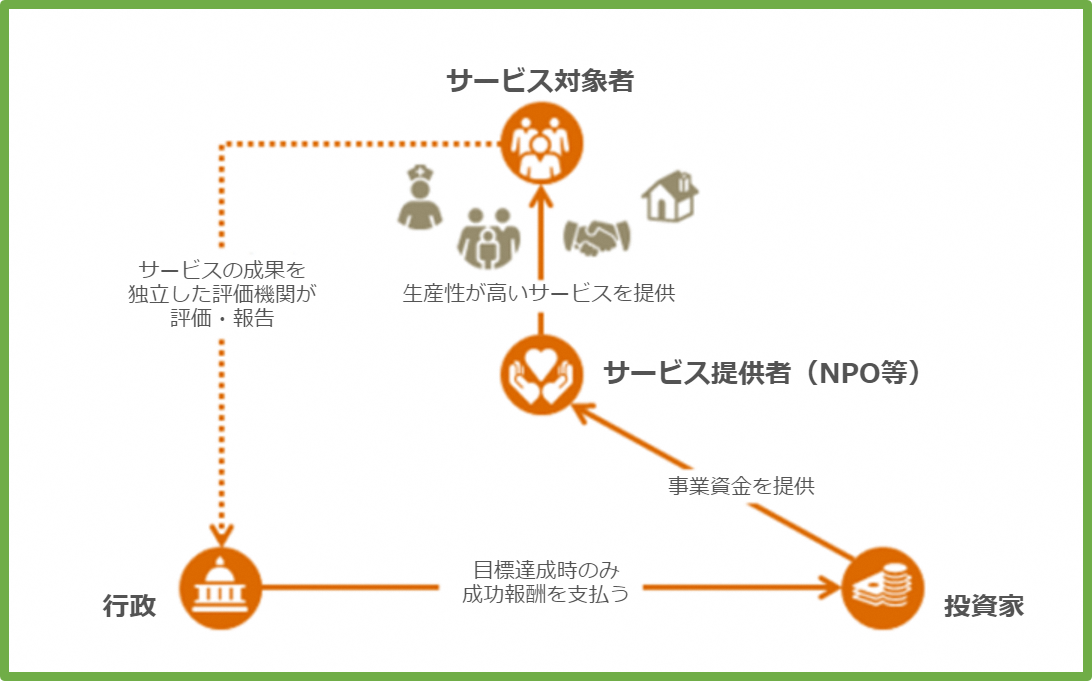

行政の補助金の場合おうおうにして、交付がされたら内容の進捗は運営団体に任せ、最後に領収書の確認をなによりも重視する傾向にあります。その事業の成果やその後にはまったく思いも寄せないという流れを変える動きとして、ソーシャルインパクトボンドが始まっています。助成ではなく投資を、それも利益をあげるだけでなく社会へインパクトを働きかけることのできる事業をサポートする仕組みです。

ソーシャルインパクトボンドの構図

行政から事業実施依頼を引き受けた団体は、その資金を投資家から融資してもらいます。行政から投資家へその元本が戻るのは、事業実施団体が成果を出したときのみ。そうとなると、投資家も事業の進捗についてアドバイスや改善要求をするなど、事業実施団体とともに成果を出すことへ真剣になります。

当初このようなリターンが不安定な投資について誰が融資を行うのかと疑問の声もあったそうですが、深尾氏が関わってきた事業では資金の使途や活動の目的をきちんと説明することで、気持ち良い関係での資金集めが成り立っているといいます。

投資の目的を配当だけに見ない、社会にどれだけインパクトを残して課題解決を行えるかに重点をおいた投資へ注目が集まっているようです。

深尾先生

さらに新たなお金の流れについて弁護士の池田氏から。人口減少問題に加え地方から都市部への人口流出も留まるところを知らず、それに伴って資産も流出しているとのこと。

例えば相続において、相続人の方が他都市に住んでいることで資産の流出が起こります。その家計資産の移動が中国地方では域外へ10兆円、そのうち東京へ3.8兆円、大阪へ3兆円流れているデータが出ています。

そこで注目を集めているのが遺贈寄付というかたち。相続をする側の人からも、自身の想いを最期に社会や地域へ添えることへ関心が高まっているようです。

池田氏

「遺贈寄付というと多くの資産を残せる人がするイメージを持たれがちだが、少額でももちろん大丈夫。」と池田氏。岡山では「みんなでつくる財団おかやま」が相談窓口の機能を持っています。

休眠預金の活用を

そのほか新しいお金の流れとして、休眠預金の活用があげられます。

最後の取引から10年経過している口座の預金などが地域や子どもの支援などに活用される法案が可決され、その運用について協議が進んでいます。行政が取り組めない領域の社会課題に対する活動資金となる予定で、それは岡山県内での教育機会格差にもいい影響が出れば、と石原氏。教育機会格差については、塾に通う機会について以前アンケートを取ったところ、岡山市近郊の中学校に通う生徒と郊外の中学校に通う生徒では、その差が歴然。郊外の中学校に通う生徒が塾に通えない理由として、経済的な理由や近くに塾がないから、というものがあげられていました。

教育のあり方もこれから変えていく必要があることを訴えるとともに、これからは市民の休眠預金が社会に活かされていくことが紹介されました。

さまざまな角度から話題提供が交わされた今回のフォーラム。参加者からは「ソーシャルインパクトボンドについて『利益』の捉え方へ新しい視点を知れた」や、「税金を自分事としてきちんとまちに還元させるため、社会的投資の考え方が活かせそう」などの声が寄せられました。

今回触れたのは時代の流れに沿って変化している動きのほんの一部。思いを届けたい市民団体の活動と、なにか役に立ちたいと感じている市民がもっとつながれるような仕組みづくりが始まっています。ESD・市民協働推進センターでもこれらの仕組みを活かしながら、まちが良い流れに包まれるようみなさんのお手伝いしていきます。