スポーツ選手の栄養管理の大切さ

強いスポーツ選手になるためには日々の「トレーニング」、「栄養補給」、「休養」は欠かすことができません。厳しいトレーニングによって競技力が向上する反面、怪我の多発、貧血、骨密度低下、女子においては月経異常などの問題点も多く指摘されています。これらの予防・改善のために、適格な栄養補給、栄養指導は年々重要性を増しつつあります。実際に私が天満屋女子陸上競技部の栄養管理を始めた2000年はシドニーオリンピックの年になりますが、実業団チームで管理栄養士がついているチームは数えるほどでした。しかし、現在では管理栄養士がついているチームがほとんどだと思います。それほどに栄養がスポーツ選手にとって大切なものであるという認識が高まっていることが分かります。

スポーツ選手の食事は栄養フルコース型で

栄養バランスのとれた食事をすることは、スポーツを行う上で、丈夫な身体を作り、体調を整えることに繋がります。炭水化物、脂質、タンパク質、ミネラル、ビタミンは5大栄養素とよばれますが、この5大栄養素のバランスが整った食事をとるためには献立のパターンを「栄養フルコース型」にすることが望ましいとされています。

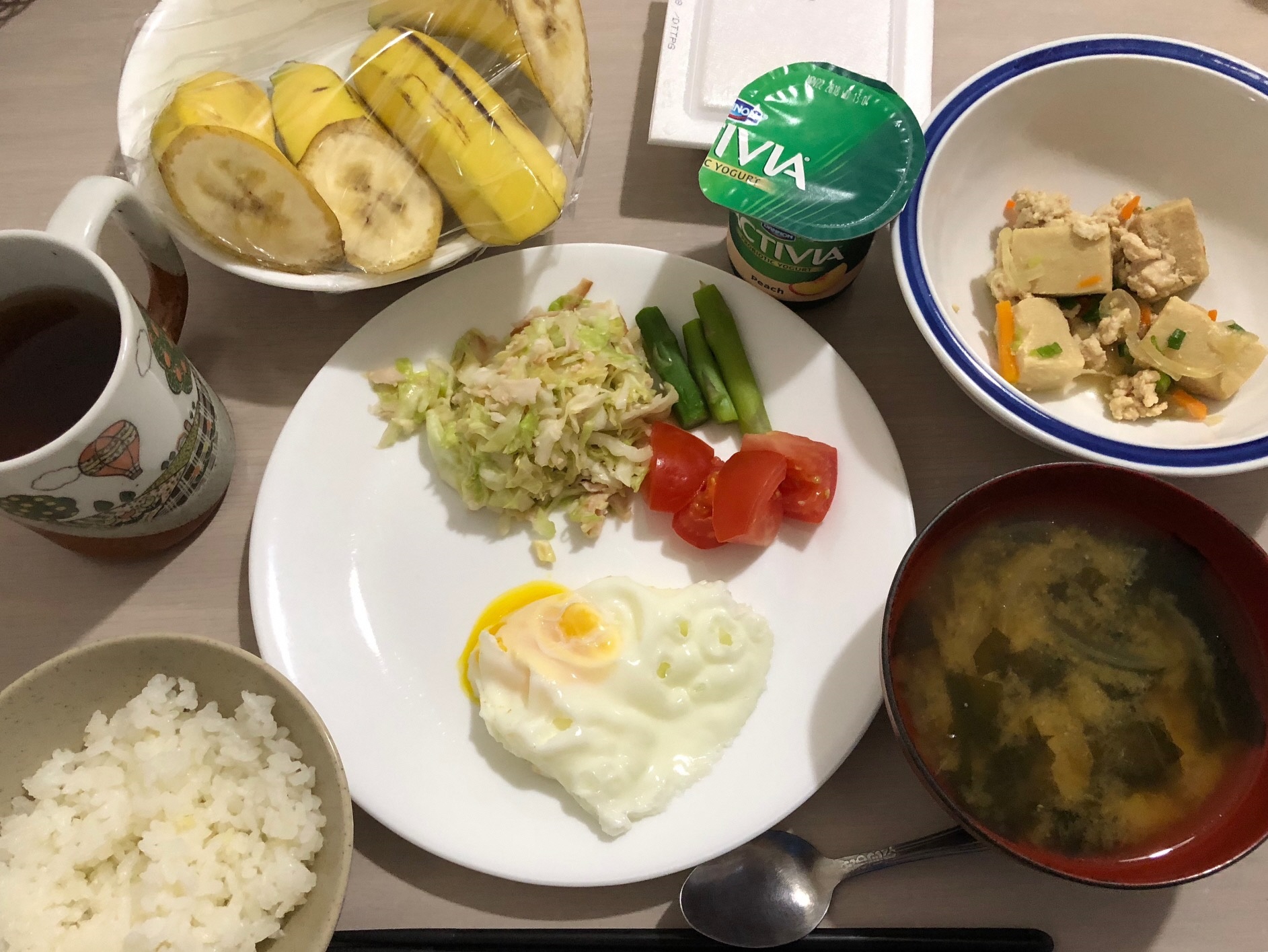

「栄養フルコース型」とは(1)主食(炭水化物)、(2)主菜(肉や魚、卵、大豆製品などのタンパク質のおかず)、(3)副菜(ビタミン、ミネラルの豊富な野菜や海藻、きのこのおかず)、(4)果物、(5)乳製品の5つがそろっている食事になります。

1日に摂取すべき栄養素やカロリーは種目や体格によって異なりますが、丈夫な身体(筋肉、骨)良い血液を作るためには「栄養フルコース型」を習慣づけていきましょう。

栄養フルコース型の食事例

朝食

夕食1

夕食2

フルマラソンを走るときの食事、カーボローディングとは?

最近はマラソンブーム到来で、岡山県でも毎年11月におかやまマラソンが開催されています。おかやまマラソンも抽選倍率は約3倍の人気大会だと聞きます。

普段の食事は前述のように「栄養フルコース型」を意識しますが、フルマラソンのレースの時には3日前から42.195kmを走り切るためのガソリンとなる炭水化物を身体に貯めるための「カーボローディング」という食事法をとります。カーボローディングの「カーボ」とは英語の「カーボハイドレイト(carbohydrate=炭水化物)」の略語、「ローディング(loading)」は英語で「詰め込む」という意味です。つまり「カーボローディング」とは「炭水化物を体に詰め込むこと」です。炭水化物は消化吸収された後、肝臓と筋肉にグリコーゲンとして蓄えられ、運動時のエネルギー源になります。炭水化物は車で例えるならば、ガソリンです。ガソリンが満タンの車はそれだけ長い距離を走ることができます。満タンになっていないと、車はガス欠してしまいます。人間の身体にも同じことが言えます。なので、フルマラソンの前には吸収されやすい炭水化物をしっかりとり、いかに多くのグリコーゲンを身体に蓄えられているかが大切になります。

レースの3日前から、食事を高炭水化物食(具体的には、摂取カロリーにおける割合の70%以上が炭水化物。通常の食事では60~70%くらい)に切り替え、カーボローディングを行うことによって、筋肉中のグリコーゲン量は標準の約2~3倍に、肝臓のグリコーゲンは2倍になると言われています。

カーボローディングを行う時のポイント

例えば、日曜がレースの時は木曜の食事から高炭水化物食に切り替えます。ごはん、麺類(パスタ、うどんがおすすめ)、カステラ、パン、もち、バナナなどを意識してとります。ちなみに、天満屋の選手の人気メニューは親子丼やうな卵丼です。具体的にはごはんの量だといつもの1.5倍くらいとれるといいかと思います。ただし、調整に入り、トレーニングの量も落としている時期になるので、体重が増えすぎないように注意してください。体重増加が気になる方は朝食、昼食は炭水化物を増やして、夕食はいつも通りにするなどの調整をしましょう。

疲労回復のために果物などでビタミン補給、クエン酸も補給します。また、胃もたれ予防

レース当日は消化吸収を考慮してレースの3~4時間前には食事をすませるようにしましょう。その際、よく噛んで食事をすることも大切です。また、レースの1~2時間前くらいに消化の良さそうなエネルギーゼリーなどをとっておいても良いでしょう。

レース中はだいたい5kmおきに給水ポイントがあると思います。のどが渇いたなあと思ったときは、すでに脱水症状が始まっていると言われます。給水は水分補給であると同時にドリンクの成分によってはエネルギー補給とも言えます。エネルギー切れ、脱水など、手遅れにならないように早め早めに給水、給食をとるようにしましょう。走る時間が長くなりそうな初心者のランナーはポーチやポケットに小さなゼリーをいくつか持参しておくと安心です。

以上のことを参考に身体にガソリンが満タンな状態でスタートラインに立つことができれば、ゴールに一歩近づくことができるでしょう。

バランスのとれた食事が必要なのはトップアスリートだけではありません。市民ランナーのようなスポーツ愛好家の方にも当てはまります。せっかく楽しくて始めたランニングだったのに、食事をおろそかにしたばかりに、貧血になったり、体調を崩したり、怪我をしてしまったりということになりかねません。スポーツを長く楽しむためにもバランスのとれた食事法「栄養フルコース型」を取り入れてみてはいかがでしょうか。

カーボローディングの例

向井 智春

天満屋女子陸上競技部管理栄養士。

1973年、愛媛県生まれ。徳島大学医学部栄養学科卒業後、同大学大学院に進みスポーツ栄養について学ぶ。

1998年より地元愛媛県の佐藤実病院に管理栄養士として勤務後、2000年天満屋入社。自身も年に数回のハーフマラソンやフルマラソンを楽しむ市民ランナーである。