「化石の研究には、地層から化石を取り出してクリーニングしてから、化石の種類を調べて化石を含んでいた地層の性質や年代を参考にして、化石になった元の生物の姿や生活を復元するまでの一連の作業があります。」この作業には、生命のない化石を生き返らせるという夢があります。

化石のなかでも、アンモナイトは美しい形や装飾に加えて、元の生物には生物の進化を明らかにするための夢が多いことで、「化石の王様」とよばれています。

古生代の海に出現したアンモナイトが、実は魚屋さんで売られているイカやタコと同じ軟体動物の頭足類の仲間であることは意外に知られていません。イカもタコも石灰質の硬い殻を失って、わずかにイカの甲や、タコのくちばしが遠い先祖のからだにあった硬い殻の名残なのです。軟らかいからだの仕組みは、アンモナイトに似ています。

今から4億年前のデボン紀から6千5百万年前の白亜紀まで、およそ3億5千万年もの間、繁栄と衰退を繰り返し、白亜紀の終わりに恐竜と同じようにこの地球上から突然絶滅しました。

アンモナイトには縫合線とよばれる波形の紋様が見られます。アンモナイトの種類によって、この縫合線の形や殻の模様が変わるため、これらを手がかりとして分類されています。現在までに、世界各国で約1万種ものアンモナイトの化石が発見されています。とりわけ北海道では白亜紀のほとんどの種類のアンモナイトが採集され、またそれらの保存がよいため世界的にも有名な産出地となっています。

保存の秘密は、ノジュール(団塊)にあります。ノジュールとは、炭酸カルシウムを主成分とした硬い岩石の塊です。北海道産のアンモナイトは、多くの場合このノジュールに包まれているため、浸食を受けることもなくほぼ完全な殻のままで保存されています。したがって、世界的にも大変めずらしく、評価の高いアンモナイト化石として広く知られているのです。

「化石の王様」と呼ばれるアンモナイトは、3億5千万年という気の遠くなるような時間の中を営々と進化と衰退を繰り返してきたため、その色や形などの外見は産出する地域や、化石となった時代によっても「千差万別」です。ここにアンモナイトの魅力と不思議が隠されているといえます。

「化石の王様」アンモナイトについて、わが国での産出地域、ノジュール(団塊)、クリーニングの前後の比較、縫合線、色・形などさまざまな角度から、その神秘な魅力をお伝えします。

石の塊(団塊・転石) 石の塊(団塊・転石) |

クリーニング完成後 クリーニング完成後 |

|

|

| ノジュールをハンマーで割った状態 |

化石が母岩で一部かくされているような場合には、余計な母岩を取りのぞかなければなりません。このような修正作業をクリーニングといいます。 |

|

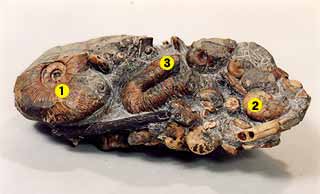

(1) Neopuzosia ishikawai Jimbo

(ネオプゾシア イシカワイ ジンボ)

(2) Damesites sugatus (Forbes)

(ダメシイテス スガタ ホルベス)

(3) Polyptychoceras obstrilcum Jimbo

(ポリプティコセラス オブストリクム ジンボ) |

| 白亜紀サントニアン・羽幌産

上部エゾ層群 標本の長さ22cm |

中生代白亜紀の地質年代はこちら 中生代白亜紀の地質年代はこちら

アンモナイト用語説明はこちら アンモナイト用語説明はこちら

|