オリエントとは

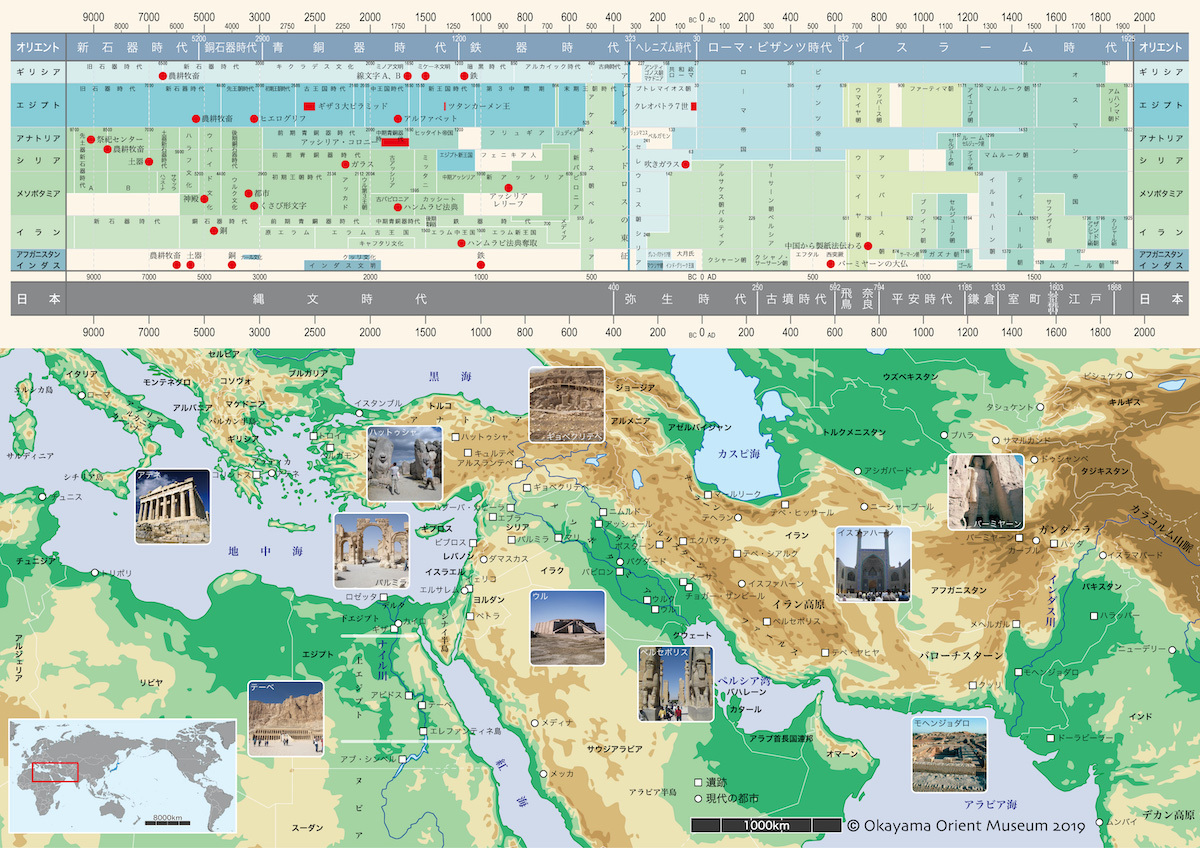

「オリエント」はラテン語の「oriens」に由来する歴史地理用語ですが、言語や学問分野によってその意味や範囲が異なります。一般的に日本では、オリエントは「中国文化圏と欧州文化圏の間」、つまり、古代のメソポタミアやエジプトで興った文明とその周辺地域を指します。具体的には、メソポタミア(おおむね現イラク共和国の範囲)が位置し、西はエジプトを含む北アフリカ、北はアナトリア(現トルコ共和国の範囲)、南はアラビア半島、東はアフガニスタンあたりまでを含む広大な地域です。

アフリカで誕生した人類は、オリエント地域を経由して地球上の各地に拡散していきました。その後、約1万年前、オリエントのいくつかの地域ではじまった農耕・牧畜は、ヨーロッパや東方へ拡がり、社会のあり方を大きく変化させていきました。その結果、約5千年前にメソポタミアやエジプト、やや遅れてインダス平原で文明が興り、都市社会が営まれるようになりました。私たちの日常生活でも身近な、文字や60進法、七曜制、黄道十二宮といった世の中の捉え方、製鉄やガラス製造の技術などは西アジアの都市を舞台に考案・実用化され、人々の暮らしを豊かにしてきたといえます。都市国家から領域国家、帝国化の流れは人種や民族を超えた宗教を育み、オリエントで生まれたユダヤ教やキリスト教、イスラームの教えは世界各地に拡散し、今なお篤い信仰を集めています。

当館のオリエント・コレクションは、日本におけるシルクロード交易への関心の高まりを背景に、古代ペルシアのアケメネス朝やサーサーン朝とギリシャ・ローマ文明との影響関係を念頭においた収集が特徴です。そのため、当館で体感できる「オリエントの文化」は、ユーラシア東端の島国という日本の歴史的立ち位置が強く反映されたものとなっています。

地図の画像をクリックすると、PDFでご覧いただけます。

Click here for the PDF of map and chronological table in English version.別ウィンドウで開く

オリエント美術館開館ストーリー

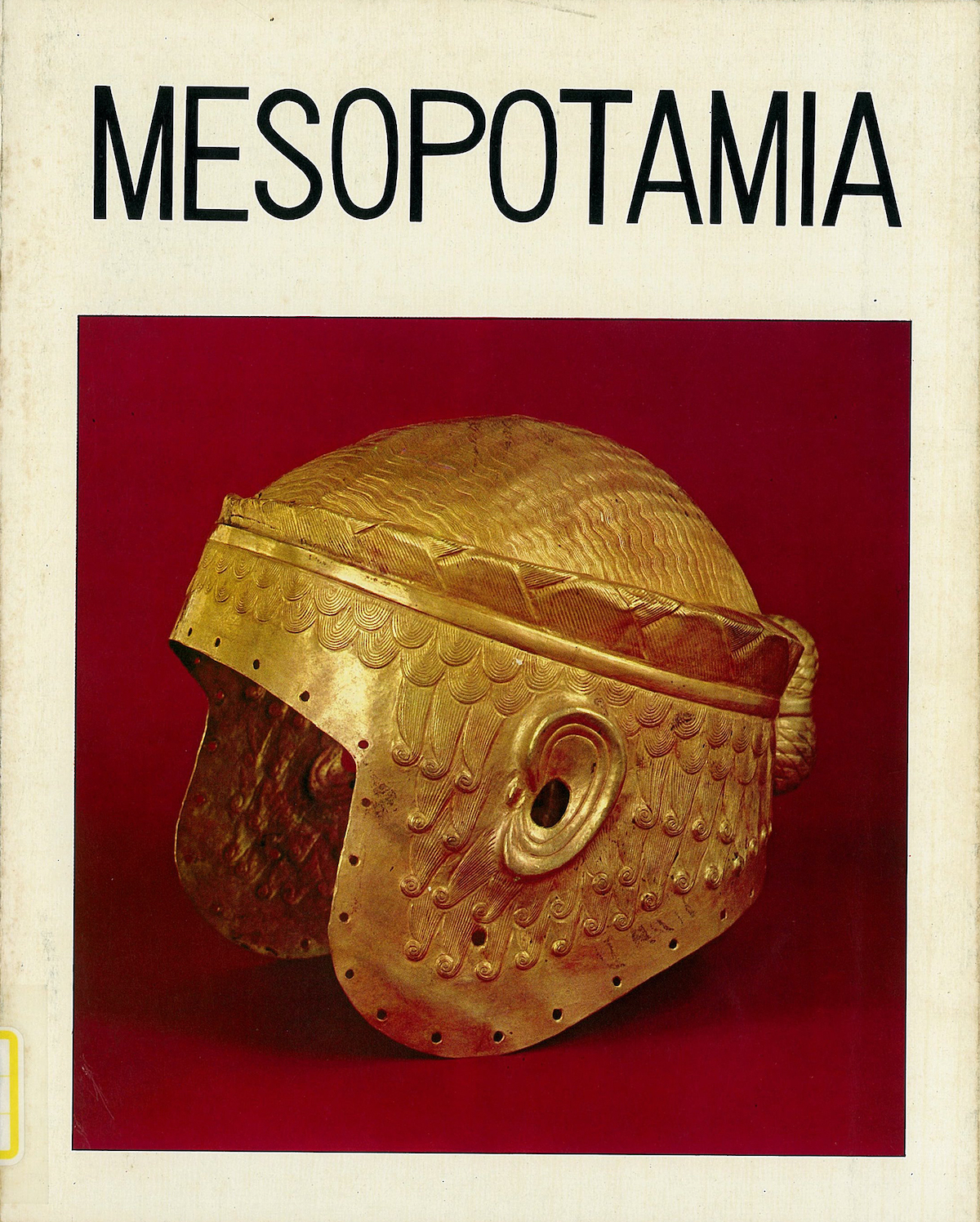

メソポタミア展 1967年

1967年7月、岡山県総合文化センター(現 天神山文化プラザ)にて「美術の誕生 メソポタミア展」が巡回開催されました。バグダードのイラク国立博物館から古代メソポタミア文明の重要資料が出品された展覧会は、岡山では初の大型海外美術展で、大変な来場者があったそうです。その一人が、農業機械の製造販売、倉庫業や予備校などを手掛けていた実業家、安原真二郎さん(1911–80)でした。安原さんはこの展覧会で、これまで親しんできた日本や中国、西欧とは違う、メソポタミアの美術にはじめて触れ、「目の覚めるような感銘」を受けたと述べています。

安原真二郎と江上波夫 1967-1972年

東京大学名誉教授の江上波夫さん(1906–2002)(写真左)は、戦後日本初となる大型海外学術調査として、1956年からイラクやイランで遺跡の発掘調査を指揮していました。「メソポタミア展」が岡山に巡回した1967年、江上さんは岡山で記念講演をします。この展覧会を県職員として運営していた山本遺太郎さん(のちに初代館長)(写真右)の紹介で江上さんに出会った安原さん(写真中央)は、その年の秋、江上さんが引率する「オリエントの旅」に参加します。イラン、シリア、レバノンをめぐる旅の途中、江上さんから、日本のオリエント研究の現状として、欧米と比べ、日本には標本となる資料が圧倒的に少ないことを聞かされました。これに触発された安原さんは、まずは江上さんの薦める土器数十点をこの旅の中で早速買い求めます。その後、1972年1月までの間に3回、西アジア各地を旅行し、オリエントの考古美術品を猛烈な勢いで収集しました。

写真 安原さんと山本さんがイラク、チグリス河畔のクルナ村で水没文化財の調査をしている江上さんの調査団を訪れた時のもの(1972年)。

三笠宮崇仁親王殿下とオリエント美術館開設準備委員会 1969-1979

安原さんは、日本のオリエント研究の役に立ちたいとの思いで収集をはじめ、やがて日本初のオリエント美術館を作りたい、という目標を立てました。安原さんの熱意は古代オリエント学者でもある三笠宮崇仁親王殿下の聞き及ぶこととなりました。1969年11月に立ち上げた「オリエント美術館設立準備委員会」には、三笠宮殿下も臨席されたのです。しかし1972年、安原さんは闘病生活を強いられることになります。岡山市は翌年、安原さんのコレクションを受贈することを表明し、美術館建設が進められることになりました。1979年4月6日、安原さんはいまだ病に伏していましたが、三笠宮殿下を来賓に迎え、オリエント美術館がついに開館しました。三笠宮殿下はその後、当館名誉顧問にもご就任いただき、何度となく、オリエント美術館へおいでになり、当館をご指導くださいました。

前列中央にお座りになられているのが三笠宮殿下と百合子妃殿下。後列両殿下の間に立っているのが安原真二郎氏。その左は当時の岡山県知事、加藤武徳氏。加藤氏の左、一人挟んで岡﨑林平氏(岡﨑コレクション収集者)、安原氏の右に深井晋司氏(東京大学教授)、右端は山本遺太郎氏(初代館長)。

地方自治体が運営する「オリエント美術館」の使命

ユーラシア東端に位置する島国・日本では、朝鮮半島や中国大陸から伝わった革新的な技術や文化を地域にあったかたちで取り入れ、発展させてきました。したがって、自律的に文明を育んだオリエント地域に向き合うことは、農耕牧畜や都市社会の成立、王権のはじまりなど、人類の根源的な問いを解明する手がかりとなります。かつてない速度と規模で都市化が深化する現代にあって、オリエントの文化財を専門的に扱う社会教育施設である当館は、地域文化と最古の都市文明との橋渡しを通して、より良い未来の創造に繋がる気づきを提供します。

さらに、当館とその周辺地域を指す「岡山カルチャーゾーン」には、岡山に根ざした地域文化を紹介する複数のミュージアムがあります。これらも巡ることで、東アジアで唯一の公立オリエント専門ミュージアムである当館での文化体験をさらに充実させることができるでしょう。

お問い合わせ

教育委員会事務局生涯学習部オリエント美術館

所在地: 〒700-0814 岡山市北区天神町9-31 [所在地の地図]

電話: 086-232-3636 ファクス: 086-232-5342