- テーマ:協働のまちづくり条例の「改正」で何が変わるか?~パブリックコメントに向けて理解を深めよう~

- 開催日時:2015年7月16日(木曜日)午後6時から午後7時30分

- 開催場所:環境学習センター「アスエコ」(岡山市北区下石井2-2-10)

- 講師:岡山市・NPO協働推進協議会座長/NPO法人岡山NPOセンター副代表理事 石原達也さん

第4回ESDカフェ「協働のまちづくり条例の『改正』で何が変わるか?~パブリックコメントに向けて理解を深めよう~」

2015年7月16日(木曜日)に、2015年度第4回ESDカフェが開催されました。テーマは、「協働のまちづくり条例の『改正』で何が変わるか?~パブリックコメントに向けて理解を深めよう~」。ゲストに岡山市・NPO協働推進協議会座長を務めるNPO法人岡山NPOセンターの石原達也さんをお迎えして、条例の見直しにいたる経緯やポイントについてお話を伺い、協働のあり方について話し合いました。

そもそも協働って何?

今回の参加者は、15名。

まず、アイスブレイクとして、所属、名前などの他に、「どんな時に他人と協力して取り組むことが必要だと思いますか?」という質問に対する答えを紙に書いて、グループで共有しました。

- 大きな目的や目標に取り組む時。

- みんなで使っているものや場所の管理、メンテナンスをする時。

- 一人ではできないとき。

- 人と協力した方がうまくいくとき。

などの答えが出ました。辞書によると、協働とは、「同じ目的のために、対等の立場で協力して共に働くこと」(デジタル大辞泉)という意味。

さて、岡山市における協働のあり方とは?岡山市では「岡山市協働のまちづくり条例」が制定されており、これまでも協働の事例はいくつかありましたが、より効果的な協働のあり方を模索するための取り組みが進められています。「岡山市協働のまちづくり条例」見直し案 作成のプロセス

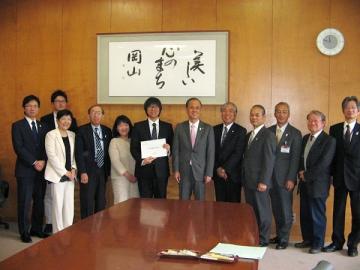

2012年度には、公募で集まったメンバーにより、岡山市・NPO協働推進協議会が設立されました。協議会を中心に、市民と市職員の合同研修や協働のQ&Aづくりなどが重ねられ、2014年度には、岡山市長に協働推進に関する提案書が手渡されました。

左から6番目、市長のとなりで提案書を持つ石原さん

これを受けて、具体的に条例見直しへの動きがスタートし、NPO、市職員、地域組織など、様々な組織や団体が参加するワークショップやNPO、大学、企業などへのアンケートを通じて、協働が進まない理由や課題を洗い出すとともに、現実を踏まえ、改善に向けた具体策を議論しながら、見直し案は何度も練り直されました。

見直し案の3つのポイント!

それでは、「岡山市協働のまちづくり条例」見直し案は、現行の条例をどのように修正することを提案したのでしょうか?主に、次の3つの点についてご説明いただきました。

- 「多様な主体」の協働へ(第1条)

現行の条例では、協働の主体として「非営利公益活動団体」のみが明記されています。しかし、地域の課題解決に取り組むためには、様々な人々や団体による協働が必要です。異なる主体が「チームで取り組む」ことで、単体では実現不可能・効果が低い・持続しないことが、実現可能・効果的になり・持続する可能性が高まります。

そこで、見直し案では「非営利公益活動団体」に限らず、「多様な主体」と表現を改め、課題を中心として、NPOや企業、教育機関、行政など役割分担をしながら協働することを促しています。 - 「市の責務」という表現を「市の役割」に(第4条)

課題解決に取り組む上で、行政も他の主体と同じように、「役割」を担っているという認識のもと、「市の責務」という表現を「市の役割」に改めています。また、現行の条例では、別々に表現されていた「非営利公益活動団体」と「市民」を、「市民」に統合し、市民一人ひとりが地域における当事者としての意識を高めることを意図しています。 - 「岡山市協働推進委員会の設置」(第12条)と「計画策定」(第13条)

多様な主体による協働のための委員会を設置する他、条例を推進するための行動計画策定、定期的な評価・公表についても明記し、条例が実行される仕組みづくりができるように修正されています。

これからの地域づくりとは?

今後、地域は様々な課題にどのように対応し、まちづくりを行っていけばよいのでしょうか?

石原さんは、行政、市民、NPO、企業などが協働し、全員参加で地域や社会を活性化していくことの大切さを強調しました。

内閣府・共助社会づくり懇談会では、持続可能な活力ある社会を実現するためには、「すべての人材が、それぞれの持ち場で、持てる限りの能力を活かすことができる『全員参加』」が重要であり、自助・自立を第一としつつも、自助・共助・公助のバランスのとれた政策を検討していく必要がある。公助について財政上の制約がある中で、地域の課題に対応し活性化を図っていくためには、共助の精神によって、人々が主体的に支え合う活動を促進することが大切であるという趣旨の議論がなされているとのことでした。

条例の見直し案作成にあたって、市民、NPO、行政、企業など、様々なステークホルダーが地域の課題や、その解決のためのより良い協働のあり方について議論を重ねてきました。そのプロセスは、それぞれの立場や役割を理解し、岡山の未来をつくる協働のパートナーとして、信頼関係を深めることにつながったのではないでしょうか?

「岡山市協働のまちづくり条例」は、見直し案の主旨を尊重するかたちで全面的に改定され、2015年12月17日(木曜日)に岡山市議会全会一致で可決され、成立しました。こうしたESDによる学び合いを通してつくられた条例が地域に根付き、誰もが地域を担う当事者として知恵や力を発揮しながら、協力・協働を通して魅力的で、持続可能な岡山が築かれていくことが期待されます。

お問い合わせ

岡山市市民協働局ESD推進課 小西・流尾

電話:086-803-1351

電子メールアドレス:miki_konishi@city.okayama.lg.jp