難病とは?

厚生労働省では、難病の定義を、以下の要件を満たす疾病としています。※

- 発病の機構が明らかでない

- 治療方法が確立していない

- 希少な疾病であって

- 長期の療養を必要とするもの

そのうち、医療費助成の対象になる指定難病は - おおむね人口0.1%以下の患者数

- 客観的な診断基準

という要件が加わります。

岡山県の指定難病の認定者数は平成26年では約17,500人です。

近年では全国の中で人口10万人当たり上位3番以内に入っています。

※厚生労働省の資料(平成28年5月16日)より

難病と向き合って

世界に難病は5,000から7,000種類あるといわれていますが正確ではありません。国や地域で分布に違いがあるので日本国内で症例の無い難病もあります。

私が2004年5月に発症した疾病は、当時まだ難治性疾患克服研究事業で研究対象でした。

現在は指定難病に認定されていますが、医療と福祉サービスの各種助成は自己申請をしなければ受けることができません。また、患者が少数のため疾病によって書類や適用条件が異なり複雑です。少数の病気のため、同病患者と話すチャンスがなく、自分と比べることができません。

この指定難病の要件は将来も見直しがされます。

また、医療・福祉・保健の制度も変わりますが患者に伝わらない場合が多いです。他の患者さんからも同じような日々の生活での苦労の話を聞きました。

障害を乗り越え、今できること

症状が固定されない難病は急変や回復があり、また、ゆるやかな進行もあります。私は症状が安定していた時に重度の再発をしましたが、高度医療により命は助かりました。

リハビリ入院中に何か恩返しができないかと思っていたとき、他県の患者会と出会い、署名活動から交流が始まりました。

私はその時に岡山で医療費助成の感謝を含めた患者会を開こうと思いつきました。そこで、病名に関係なく医療講演や市民講座へ参加し、健康と病気について勉強しました。

患者さんの日常の負担を軽くするためには、周囲の理解と協力が欠かせません。学校や会社は難病患者が社会とつながる場です。教室や職場で難病についての理解を深めることが大切です。学級支援と職業訓練は、難病を持つ人々の特技や技能に合わせたカリキュラムでなければなりません。特に学童期は、学区と近隣は、難病の子どもを持つ家庭が活き活きと暮らせる地域づくりのために何ができるか、お互いのコミュニケーションから考えなければなりません。

このようなことを、私はユネスコ世界大会のサイドイベントといったESD活動を通じて、市民に難病について正確な知識と理解を市民に呼びかけ続けてきました。

難病総合支援ネットワークISSNについて

診察で難病と診断されたらどうしますか。障害と違いがあること知っていますか。

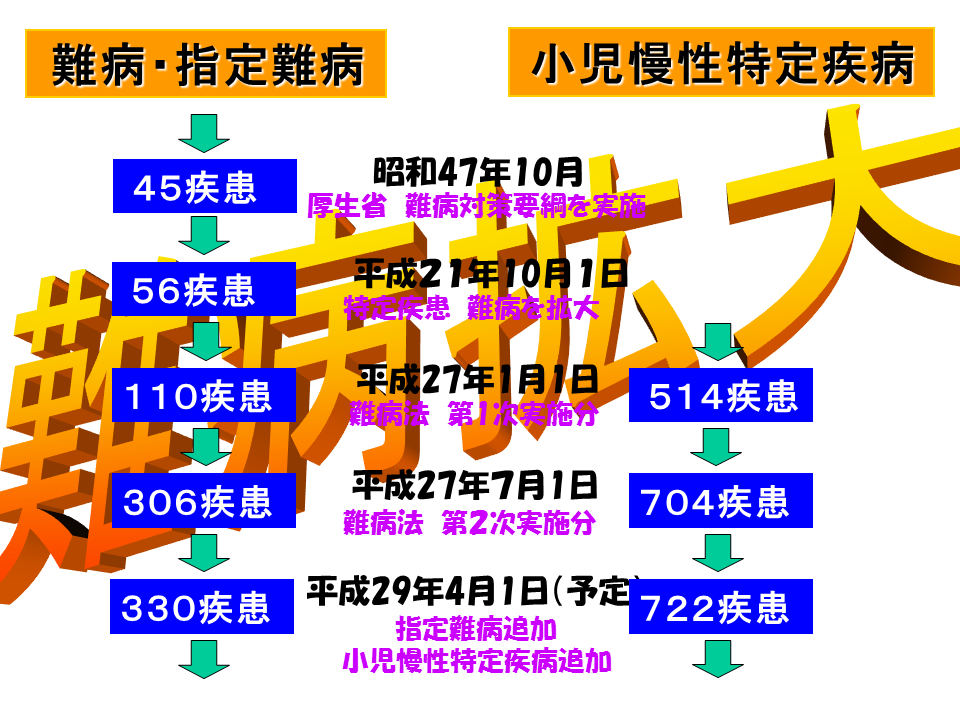

指定難病の法律は平成27年1月から施行され、難病の定義が定まり、医療費負担の制度が大きく変わりました。しかし、難病に関する治療や病院の情報はまだまだ不足しています。

解決に頼りになるのは同病の患者であり、専門相談員と患者会です。しかし、現在全国にある患者会は、病名または疾患部位によって集まった患者団体です。病名ごとに患者会があることが理想ですが、現状はわずかです。

この現状を変えるためには、病名や疾患部位に関係なく難病に準じた全ての難治性疾患が治療困難で「なんびょう」として扱われるべきだと考えています。

その一環として、毎年2月の最終日に「世界希少・難治性疾患の日」RDD in岡山を開催しています。

患者・家族だけでなく院内外で働く医療・福祉・学生・医療事業など患者に関わる人達の参加をいただきSNSで岡山から全国へネットワークを広げています。3月、6月、9月、12月は患者サロンで交流会をしています。ご相談は随時対応いたしますのでお気軽にご連絡ください。

「難病患者が安心して暮らせる社会は誰もが難病を考え学び理解して行動を継続していくことです」

難病総合支援ネットワークiSSN 代表 中嶋 嘉靖

私は突然、今まで経験したことのない体中の異変に襲われ苦しみ救急センターに運ばれました。

心臓に問題があると緊急な処置をして、検査をしたら深刻な不整脈の難病でした。

処置としてAEDを小型にした器械を体に入れましたが、しばらくすると筋肉の病気も発症して、国内に1人だけの筋肉の病気も見つかりました。

私は疾病に負けず、前向きに明るく楽しく皆さまと生命を大事にしていきたいと思っています。

次の執筆者さんからのメッセージ!

あこがれスタイル 代表 勝俣 将樹さん

人生や生命に大きな影響を与える難病は、これからの社会で真剣に向き合っていきたいテーマだと思います。医療や日常生活、周りの人の理解など、自分では想像できないほどの苦労があるのだと感じました。難病自体がなかなか理解しにくいもので、周囲の人に理解してもらうのは本当に大変なことだと思います。iSSNさんの取り組みは、難病の患者さんが社会と繋がる場を提供することで、難病という垣根を取り払うことだと思います。難病でも社会の一員として自分らしく生きていける人が増えることは、とても嬉しいことです。

ご注意ください

- 情報の正確性や内容等に関して、岡山市及び本ウェブサイトの管理・運営者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

- 免責事項をご確認のうえ、情報の利用はご自身の判断で行ってください。