地域全体に定着したESD

学校データ

- 学校名:岡山市立建部中学校

- 住所:岡山市北区建部町建部上734[地図]

- 問い合わせ先:086-243-2461

- ウェブサイト:岡山市立建部中学校別ウィンドウで開く

岡山市立建部中学校は、岡山市北区にある全校生徒105名※1の学校です。

平成24年(2012年)にユネスコスクールに認定されました。

建部中学校では、教育方針の中に「広い視野で世界や地域を見つめる国際理解教育・環境教育」に指導の重点を置くなど、学校が主体となり生徒・地域へとESDの輪が広がる活動が育まれています。

※¹平成28年9月1日現在

建部中学校のESD活動

平成19年(2007年)に閉校した福渡高校の意志を受け継ぎ、「ネパールに学校をつくろう」というスローガンのもと、生徒・保護者・地域住民が一体的なアルミ缶回収に取り組んでいます。今では、その収益金はネパールへの教育活動支援だけでなく、福祉施設への車椅子の寄附、災害援助として被災地への義援金へと支援の輪が広がっています。

また、総合的な学習の時間を使い、全学年全校生徒が毎年5つのテーマに沿って、自ら考え、自ら学び、それらを地域へ発信する機会を設けています。

今回はその総合的な学習の時間「たけべ学習」の発表会の様子を紹介します。

多角的な観点からESDを捉える「たけべ学習」

毎年1学期に各生徒が5つのテーマの中から興味・関心がある内容を選び、同じテーマの仲間として学年の垣根を越えて、共に学び合う建部中学校ならではのESD活動です。

5つのテーマは、伝統継承や国際理解、環境問題など、地域性や生徒の自主性が育まれる内容となっています。

- 国際・地域交流コース

- 世界の音楽と文化コース

- 日本の音楽(箏・三味線)コース

- 芸術コース

- 環境・健康コース

半年間、生徒たちは選んだコースの内容から、自身が疑問・課題を感じたことを調査・研究し、さまざまな体験・経験を積みました。

その学びの成果として、学習に協力してくださった地域の方々や保護者を招き、自らの言葉・表現で発表できる機会を設けています。

国際・地域交流コース

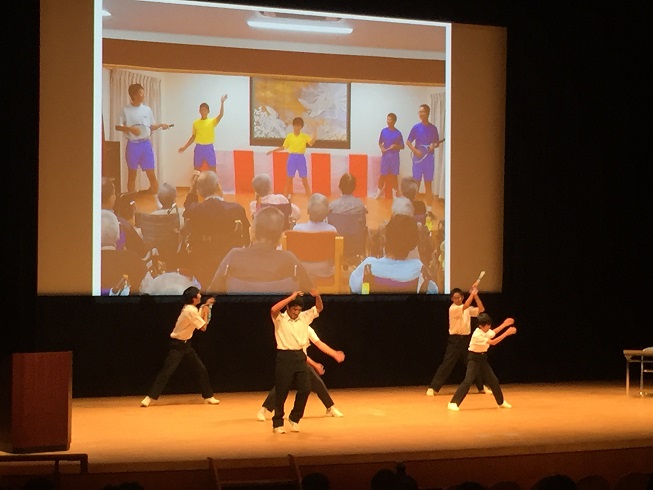

福祉分野における地域交流として、地域の高齢者福祉施設について調べ、「特別養護老人ホーム旭水荘」へ慰問を行いました。超高齢社会である日本で、高齢者がどのような生活を送っているのか、自分たちに何ができ何をすべきなのかなど、社会問題について向き合いました。発表会では、慰問の際におじいさん・おばあさんに披露したソーラン節やクイズ、歌、パントマイムなどを披露しました。

世界の音楽と文化コース

世界各地にある楽器・音楽を通し、その国々の文化をたどりました。楽器や音楽を知るだけでなく、どのようにしてこの楽器がうまれたのか、どうしたらより良い音が出るのか、この曲にはどんな背景・歴史があるのかなど、世界に広がる文化を感じ、学びました。発表会では、高速のリズムがスリリングなラテン音楽の代表曲を演奏しました。シロフォン、マリンバ、ドラム、コンガなど世界の打楽器アンサンブルを全身で表現しました。

日本の音楽(箏・三味線)コース

和楽器の中でも、扱いが特に難しい箏・三味線の演奏を通じて、日本古来の伝統文化を肌で感じ、後世へ伝承していく大切さを学びました。きわめてデリケートに音色が変化する和楽器の扱いはとても難しいものですが、限られた時間の中で稽古を積み、発表会では凛とした日本の情緒を見事演出しました。

芸術コース

1枚ずつ紙に絵を描き、1人50枚のイラストを使ったアニメーション(パラパラ漫画)を制作しました。ストーリーの考案、作画、撮影、編集を実際に体験することで、コンピュータが無い時代の苦労を感じ、技術の発展を学びました。できあがりは、今までの苦労を忘れるほどの達成感に包まれました。

環境・健康コース

環境・健康をテーマに調べ学習や課外活動を行いました。地元の田地子川での生き物調査や、ニュースポーツのルールを学び、生徒全員で実践しました。発表会では、プレゼン大会で選ばれた環境・健康・障害者スポーツの調べ学習の成果を発表しました。建部町のシンボルとなる木・花・鳥や地産地消・適地適作の有効性、障害者スポーツへの知識や理解が深まりました。

建部中学校の先生方(河合則雄校長先生)

この「たけべ学習」もアルミ缶回収も、長く継続した取り組みになってきました。先輩たちが築いてきたこの学校の文化を、新しい子どもたちが自らの手で主体的にさらなる進化をさせているように感じます。ESDは「良い(ええ)ものを子孫の代まで」と読み替えられて親しまれていますが、まさにその通りだと感じています。

この「たけべ学習」で感じた疑問・課題を地域に出て、地域の人と交流しながら解決していく、それが地域のための活動となることを目指しています。教室だけでなく、外に出て、生徒たちが住まうこの地域のことを考えて活動していってほしいと思います。

上級生から下級生へと学校の文化が受け継がれていってるんだね!