宝物がいっぱい、興除地区

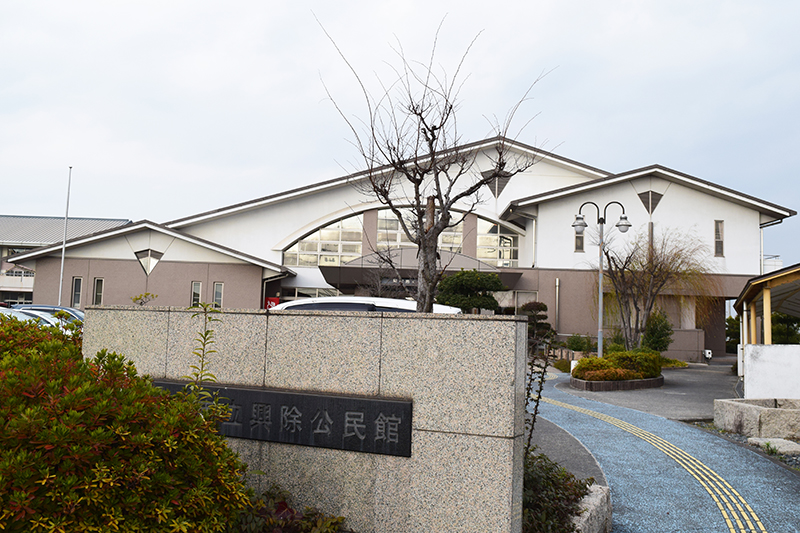

興除公民館

公民館データ

興除は、岡山市南西部に帯状に広がる地域です。かつては海の一部でしたが、江戸時代後期の大規模な干拓事業により、広大な農地が誕生しました。戦後全国に先駆けてコンバインやトラクターなどを取り入れ、大型機械化農業で発展してきた興除地区。

今回は、その独特の方言や地域資源を守り、次世代に継承しようと作られた「こうじょがいっぱいカルタ」についてご紹介します。

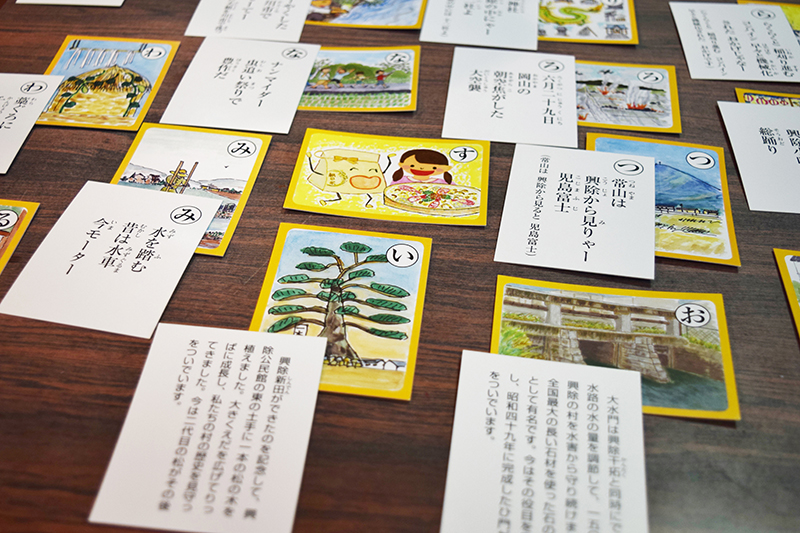

興除の魅力がつまった「こうじょがいっぱいカルタ」とは?

干拓地である興除には、各地から移り住んできた人々の言葉が入り混じってできた独特の方言「興除ことば」が伝わっています。時代とともに使い手が減りつつある「興除ことば」を何とか次世代に残そうと、興除公民館・地元有志6名による「興除ことば編集委員会」では、2014年、興除ことばを使ったカルタ作りに取り組みはじめました。

まず行ったのが、カルタの読み札募集です。歴史・生き物・農業・風景などを興除ことばでつづった多様な読み札が、地域住民の皆さんから寄せられました。選定・推こうを重ね50音の読み札が決まると、次は絵札の募集です。こちらも地域の皆さんに声をかけ、中学生から高齢の方まで幅広い世代から、絵の具やクレヨン、押し花など、さまざまなタッチの絵札が集まりました。

興除の人々の思いがつまった札に、「興除ことば編集委員会」が解説・編集を加え、「こうじょがいっぱいカルタ」は2016年末に完成しました。

読み札の裏面に解説つき

方言×興除の今昔

実際のカルタをいくつかご紹介します。

お「大水門 現代的価値は 土木遺産」

内尾大水門(左:実際の写真、右:カルタ絵札)

用水路の水の量を調節して、興除の村を150年間水害から守り続けた内尾大水門。全国最大の長い石材を使った石の樋門は、その役割を終えた今もなお興除の地に残っています。

の「農業守る 張り巡らされた 用水路」

用水路(左:実際の写真、右:カルタ絵札)

干拓地にとって欠かせない農業用水を確保するため、興除の人々の努力と、周辺地域からの協力により、用水路が作られました。現在でも、興除の農業を支えています。

このように、現在も興除に残っている風景もありますが、すでに失われてしまった景色・風俗もカルタのなかに残されています。

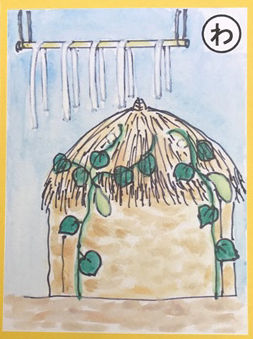

わ「藁ぐろに 干瓢這わす 昔の風景 今は無し」

1955年頃まで、農家は田んぼの隅に稲わらを積み重ねて保管しており、それらは「藁ぐろ」と呼ばれていました。近くに干瓢を植えてつるを這わし、風で稲わらが飛び散るのを防いだそうです。

当時の様子を描いた絵札

興除ことば編集委員会の皆さんが苦労して資料を集め、このように今では見ることができなくなった風景についても、絵札・解説を作成することができました。また、おもしろい興除ことばを使ったカルタもあります。

る「留守番は 牛だけじゃけー あんたは 早よー いんどかれー」

「早よー いんどかれー」は、「早く帰りなさい」の意。独特の響きに、カルタ会等で盛り上がる札のひとつです。

小学校でのカルタ会

中学生と高齢者が一緒にカルタ会

「何もない地域だと思っていたけれど、実は歴史や言葉の宝物がたくさんあることに、カルタ作りを通して気が付きました」という興除ことば編集委員会の原田さん・佐藤さん。その言葉のとおり、興除の宝物がいっぱいつまったカルタとなりました。

知ってもらうことで次世代へ!「こうじょがいっぱいカルタ」の活用

カルタは、地域の小中学校・高齢者サロンに贈呈したほか、公民館で貸出も行っています。小中学校では、最初に解説をすることで理解を深めてもらった上で、カルタ会を実施。子どもたちが方言や地域資源にふれる機会となりました。高齢者サロンでは、懐かしさのあまりカルタ競技より昔話に熱が入る方も多いのだそうです。

「カルタを楽しむことで、興除にあるたくさんの宝物について知ることができます。同時に、たくさんの宝物が失われてしまったことにも気が付くはずです。だからこそ、『残っているものを守ろう』という気持ちが生まれるのではないかと思います」と原田さん。「宝物でいっぱいの興除を誇りに思い、大切にする人が増えてくれればうれしいです」

カルタを通して、世代を超えた地域への思いの共有がはじまっています。

興除ことば編集委員会 原田 耕作さん・佐藤 正美さん

方言は「言葉の宝」です。語り継ぎ、使い続けることによって、次世代に受け継いでいきたいです。

佐藤さん(左)・原田さん(右)

岡山市立興除公民館 館長 嘉原 典彦さん

作って終わりではなく、カルタに登場する場所を実際に訪れてみるなど、今後さらに発展的に活用していきたいと思います。

カルタを通じて、地域について楽しく学べるのがステキだね!