2015年9月の国連サミットで採択されたSDGs(Sustainable Development Goals 持続可能な開発目標)。

2030年に向けた「17の目標・169のターゲット」実現のために、おかやま地域のSDGs活動の共有を図り、さらに連携を深めることを目的とする「おかやまSDGsアワード2021表彰式&おかやまSDGsフォーラム2021」が2021年12月4日(土曜日)、岡山コンベンションセンターで開催されました。

おかやまSDGsアワード2021表彰式

「おかやまSDGsアワード」は、岡山という地域に根ざし、SDGsを合い言葉として、人々に活気を生み、持続的に生きるための課題解決につながることが期待される取り組みを表彰しています。活動の推進を後押しすることを通して、持続的発展のための挑戦をしていく人材が岡山に集まり、「活力あふれる地域」にしていくことを目指しています。

今回で2回目となる「おかやまSDGsアワード」には、岡山県内の企業や教育機関、介護福祉施設など60団体から応募がありました。

開会にあたり、おかやま円卓会議の松⽥正⼰座⻑から受賞団体の方々に向けて「これからもSDGs推進のためのエンジン役になってほしい」とのエール。岡⼭県知事代理の横⽥有次副知事からは、「大いに気づきをいただいた。行政としても岡山の課題に正面から取り組んでいきたい」との挨拶がありました。

松⽥正⼰座⻑

横⽥有次副知事

つづいて、⼤森雅夫岡⼭市⻑から「ここにいる人たちが中心となって社会を牽引していこう」。伊東⾹織倉敷市⻑からは「2020年7月に倉敷市もSDGs未来都市に認定されました。これからは『倉敷市・高梁川流域SDGsパートナー』とともに皆さんのあとに続きたい」との挨拶がありました。

⼤森雅夫岡⼭市⻑

伊東⾹織倉敷市⻑

表彰式ではまず「特に優良な取組」に選ばれた4団体へ松⽥正⼰座⻑より表彰状と賞金・記念品の授与が行われ、次に「優良な取組」に選ばれた10団体が表彰されました。

記念撮影の様子

各団体の受賞者は皆さん晴れやかな笑顔で、松田座長からは「皆さんの取り組みは地域の誇り。もっともっと活性化してこの輪を広げていきましょう」と感謝と激励の言葉が送られました。

⻘⽊秀樹西粟倉村⻑からはお祝いの言葉として、「西粟倉村から岡山まで2時間かけてやってきました。こういった場で皆さんに出会えたことがうれしい。これからも課題解決に向けて、元気に生きがいを持って楽しくやりましょう!」とエールが送られました。

閉会の挨拶では、岡⼭経済同友会・宮⻑雅⼈代表幹事から「SDGsは世界の共通言語。企業、団体、学校などが協力し合いながら、岡山をSDGs先進県へ高めていきましょう!」と力強い言葉をもって、表彰式は閉会しました。

⻘⽊秀樹西粟倉村⻑

宮⻑雅⼈代表幹事

おかやまSDGsフォーラム2021

「おかやまSDGsアワード2021表彰式」に引き続き、「おかやまSDGsフォーラム2021」が開催されました。

今回は「特に優良な取組」を受賞した4団体の活動事例を通じて、取組の意図や具体的な成果などが当事者の言葉で紹介されました。パネルディスカッションでは、ファシリテーターの狩野光伸おかやまSDGs研究会副会長を中心に多様な視点から意見交換が行われました。

開会挨拶

はじめに、岡⼭県商⼯会議所連合会・松⽥久会⻑から「ESD活動の歩みでも分かるように、岡山は世界の中でもSDGsへの意識が高い地域。これからも世界をリードするという自覚を持って頑張ろう」と挨拶がありました。

「おかやまSDGsフォーラム2021」開会

松⽥久会⻑

受賞団体取組発表&審査員コメント

「おかやまSDGsアワード2021」で「特に優良な取組」と評価された受賞4団体の取組発表が行われ、各団体の発表後、審査員の狩野光伸さんより授賞のポイントについて講評がありました。発表順に紹介します。

1.社会福祉法人「藤花会」(岡山市)

中高生への福祉教育~おかやま未来プロジェクト~

「介護離職」の増加とともに、岡山ひいては日本の労働人口がさらに減少することへの危機感から、「藤花会」では未来の介護人材の育成を目指し、中高生への福祉教育を実施。同時にワークショップ等を通じて、中高生の意見を取り入れながら活動を続けているなどの取組が具体的な事例を踏まえて発表されました。

狩野審査員のコメント

SDGsの「D」、「デベロップメント」の本当の意味とは何か?私は「お互いが活かせる力を活かし合いながら生きる」ことだと解釈しています。近年問題となっている「介護離職」は社会の損失ですが、そうした課題解決への糸口とした藤花会さんの取組に、今後さらに期待しています。

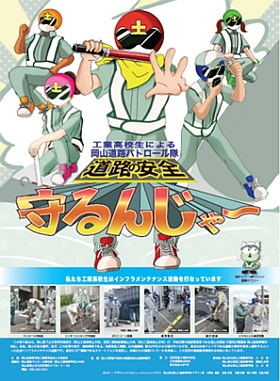

2.産官学で取り組む「岡山道路パトロール隊」(岡山市)

産官学で取り組む「岡山道路パトロール隊」

身近な社会インフラである「道路」の異常を発見し、報告する社会インフラメンテナンス活動を展開。高校生にとって身近なICT機器であるスマートフォンを活用し、歩道からのパトロールを実施することでこの区間の道路維持管理の一助を担っている。「産官学の3つで取り組む「ファインプレー」で事故を未然に防ぐ」という言葉が印象的でした。

狩野審査員のコメント

はじめの一歩は小さい。けれども踏み出さないと始まらない。道路パトロールという地道な作業、高校生にとってはかっこよさを見つけにくい活動だったと思いますが、「地道だけど大事な仕事」、それを見出すことの大切さを体験されたのではと思います。ぜひ、この輪をさらに広げてほしいと願っています。

3.株式会社マルイ(津山市)

マルイの食育事業

2006年より毎月19日を「マルイの食育の日」とし、食育メニューの提案や小学生を対象とした「食育月間子ども絵画コンクール」、食のイベント「フードフェスタ」や「マルコラ」の開催、「寄附付き商品」の開発やフードロスへの取組、美作大学や津山東高等学校と連携した食品開発など、「食の専門家集団・マルイ」としての多彩な活動が紹介されました。

狩野審査員のコメント

「SDGsがなぜ根付かないか?」。それは「本業になっていないから」だと私は考えます。そういった意味でマルイさんの取組は、まさに本業とリンクしています。とはいえSDGsを取り入れていくには、投資する勇気が必要だったのではと察します。「食べることなくしては、人生は成り立たない」、それを支えるマルイさんの取組にこれからも注目していきたいと思います。

4.大紀産業株式会社(岡山市)

国際協力機構(JICA)と連携した、アフリカ・スーダンでのSDGs活動

発展途上国では、流通の未整備により農産物の約半分近くが廃棄されており、大紀産業は、そこに自社の電気乾燥機を導入することで農業生産者の所得向上、食品ロスの低減に貢献している。アフリカ・スーダンでは電気乾燥機により乾燥タマネギを生産、社会進出が困難なイスラム農村部での女性雇用や所得の拡大につながっている事例など、自社技術を活かした取組が紹介されました。

狩野審査員のコメント

本当に素晴らしい取組。本業をSDGsの視点からさらに発展させている点に感銘を受けました。タバコの乾燥から食品の乾燥への転換。時代の変化を読み取った新しい組み合わせ。そして何よりアフリカという市場に進出するフットワークの良さ。日本の科学技術を現地で活用し、より多くの人が幸福になる。大紀産業さんの取組は日本の中小企業の規範になるのではないでしょうか。

パネルディスカッション

取組発表に続いて、受賞団体の代表者とファシリテーターの狩野光伸おかやまSDGs研究会副会長、岩田裕久おかやまSDGs研究会副会長によるパネルディスカッションが行われました。

登壇者

- パネリスト

社会福祉法人藤花会 大城憲一郎さん

岡山道路パトロール隊 狩屋雅之さん(岡山工業高等学校)

株式会社マルイ 代表取締役 松田欣也さん

大紀産業株式会社 代表取締役社長 安原宗一郎さん

おかやまSDGs研究会副会長 岩田裕久さん - ファシリテーター

おかやまSDGs研究会副会長 狩野光伸さん

まずは狩野さんから「これからSDGs活動を考えている企業や団体に対して、勇気を出して取り組んでもらうためには、どうしたらいいか。そういった視点も踏まえて皆さんの考えをお聞かせください」との問いかけがありました。 - 大紀産業株式会社 安原宗一郎さん

取組発表でも話しましたが、かつて当社の売上のほとんどは「タバコの乾燥機」でした。確か私が入社した2000年の頃は、売上の70%が「タバコ乾燥機」でした(昨年は1%)。時代の変化とともに、タバコからキノコや大根、猪肉などの食品、さらにはペットフードなどに変わっていきました。そんな中、独自に培ってきた「乾燥技術」を海外でも活かせないか?それも食糧危機が最も懸念されるアフリカで…。そう考えた結果、当社の技術がSDGsにつながりました。長年培ってきた「乾燥技術」があったからこそ、実現できた取組だと自負しています。 - 株式会社マルイ 松田欣也さん

実は食品ロスに関しては、バブル経済真っ盛りの頃から取り組んでいました。マルイは「食」がテーマですから、そういった意味ではSDGsに取り組みやすい環境だったと思います。でもそうでない業種はどうすればいいのか?そう問いかけられたら私は「想像力を高める」「変えられるんだ」という意志を持つことが大切だとお答えしています。私は津山商工会議所の会頭も務めさせていただいていますが、地域循環型の社会、地域からキャッシュアウトするお金をいかに少なくするか、そんなことも考えながら活動に取り組んでいます。 - 岡山道路パトロール隊 狩屋雅之さん

今回の取組は、産官学と銘打っていますが最初は一高校(岡山工業高等学校)が中心となって動き出したものです。その後、様々なステークホルダーと連携し、社会とつながることができました。結果的にそれが実現したのもお互いに「Win Win」の関係を築けたからだと私は思っています。私自身この取組を始めて8年目、岡山工業では5年目になります。すべて解決するのは人、一歩踏み出す勇気が大切だと感じています。 - 社会福祉法人藤花会 大城憲一郎さん

実習生の受け入れはもちろん、2~3年前から積極的に出向いて授業を行なっています。具体的には、岡山市立旭東中学校と施設をリモートでつないで、ご利用者様、学生、スタッフが交流したり、藤花会の有志が「おおぞら高等学院なりたい大人コース」の講師を担当して、高校生に高齢者福祉の魅力を伝えるなどの活動を行っています。介護福祉の世界も「最後は人」。その想いに変わりはありません。

各団体の代表者の話を聞き終えて、おかやまSDGs研究会副会長・岩田裕久さんから「一見、SDGsは難しいと思われがちですが、いやいや身近なんですと私たちも常に発信し続けています。皆さんの活動をお聞きして、身近なところから、できることから、実践することの大切さを改めて実感しました。2030年まで残された時間は本当に少ない。岡山から世界を変える意気込みを持ってこれからも共に取り組んでいきましょう」とエールが送られました。

閉会挨拶

最後に、おかやま経済同友会・梶⾕俊介代表幹事が参加者や関係者に謝辞を述べ、「皆さんは日々の仕事や業務の中で、SDGsを実践し、ここに至っている。まさに素晴らしい活動です。そして、こうした情報交換の場がレベルアップにつながり、多様な人達が世代を超えて一緒に考える機会になっているのを実感しました。私自身、コロナ禍を通じて、身近な自分達の暮らしを見つめ直す、グローバルの前にローカルなSDGsが大事と感じました。そして『誰1人取り残さない』とは『自らが1歩を踏み出すこと』だと私は思っています。ここに集った全員が推進役となって、持続可能なより良い地域を作っていきましょう」と力強い言葉で締めくくりました。

梶⾕俊介代表幹事