3月12日(土曜日)に、「OKAYAMA×SDGsユースの集い2022」が開催されました。ユースを対象に、未来の社会や自分のビジョン、やりたいことや想いを語り合うことでSDGsへの理解を深め、つながりを広げてほしいと、岡山ESD推進協議会とSDGsネットワークおかやまが開催したものです。

新型コロナウイルス感染症対策として、定員を30名に限定。高校生、大学生、35歳以下の社会人が参加しました。

開会~SDGsを自分ごととして捉えるために~

「SDGsネットワークおかやまでは、岡山ESD推進協議会と一緒に4年前から『OKAYAMA×SDGsユースの集い』を開いてきました。今回の目的は、SDGsを自分ごととして捉えること。この機会を利用してSDGsを知るとともに、ここにいる人同士でつながりをつくっていただければと思います」。進行役として集いの趣旨を説明したSDGsネットワークおかやま若者部会の長野紘貴さんは、参加者の緊張感や不安を軽くするかのように、「今日は話す機会がたくさんあります。でも、自分が話したくないことは話す必要はありません。誰かのテンションに合わせる必要もありません」と付け加えました。

開会

SDGsネットワークおかやま若者部会 長野紘貴さん

自己紹介~歩いて、出会って、自己紹介~

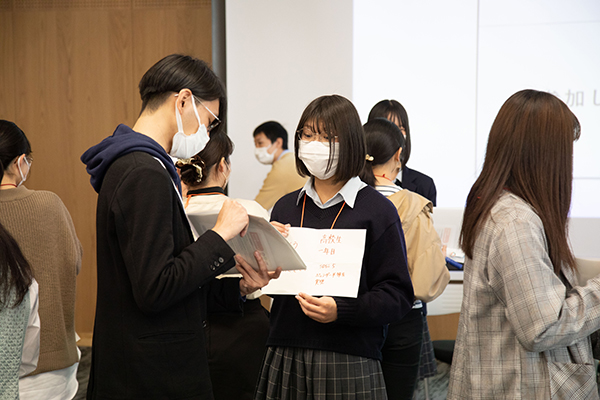

自己紹介は、イスで囲った大きな円の中で行われました。進行役の長野さんの合図とともに、呼ばれたい名前と自分が何をしている人か、参加した理由、興味のあるSDGsやキーワードを記入したA4サイズの紙を胸の前に持った参加者たちは、その円の中を自由に歩きます。そして、進行役の合図で、自分の関心あるテーマや共通点を書いている人などとペアになり、思い思いに自己紹介をしました。静かだった会場は、いっせいに話し出した参加者の和やかな声で満たされ、ところどころでは初めて話す人同士とは思えない楽しげな笑い声も響いていました。

自由に歩き回ってペアづくり

キーワードを記した紙を使って自己紹介

座学~SDGsってなんだろう~

「SDGsの解釈は人の数だけあって、僕自身は江戸時代の近江商人の『三方よし』に『次世代よし』を加えた状態がSDGsじゃないかと考えています」。長野さんはその理由をはじめ、国連でSDGsが採択された経緯や17のターゲットについて説明。フィールドワークのヒントとなりそうな、「なぜなぜなぜ」「未来情報」「目標の数値化」「3人以上」「未来から観る」から成る「SDGs 5つのポイント」について話してくれました。さらに、「関連しあった17の目標、社会課題を解決するには、一人ひとりの思いや発想をつなげることで小さな変化を大きな変化にし、社会全体の仕組みを変えていく必要があります」と強く訴えました。

「SDGsの5つのポイント」についての座学

SDGs取組事例紹介~さまざまなSDGsに向けた取組を知ろう~

まず長野さんが、企業の取組のひとつとして、株式会社SUBARUの「脱炭素社会の実現」に向けた取組を紹介。その後、NPO法人チャリティーサンタ、藤クリーン株式会社、同志社大学・世界環境学生サミット、NPO法人タブララサ、岡山理科大学附属高等学校、NPO法人だっぴ、lamblue、NPO法人若者応援コミュニティとりのす、岡山ESD推進協議会の9団体が、それぞれの活動を自ら発表しました。

藤クリーン株式会社

同志社大学・世界環境学生サミット

チームづくり~興味関心の近い4人がひとつのチームに~

「せっかくの機会なので、知らない人同士、興味関心が近い人同士でチームを組んでいただけたらと思います」と促す長野さんの合図で、参加者たちは自己紹介の時に使ったA4の紙を手に、大きな円の中を歩き、まずペアを作りました。そして、別のペアと組んで、全員が4人ずつのチームに分かれると、会場の一角に設けられたテーブル席へと移動。改めて自己紹介をしあったあと、限られた時間の中でもしっかりと話し合い、フィールドワークのテーマ(どんな視点でSDGsを探すのか)を決めました。

フィールドワーク~街に飛び出しSDGsを見つけよう~

フィールドワークで決められているのは、会場に戻る時間だけ。周辺のマップを手に、7つのチームはそれぞれのテーマに合っていると思う方向へと歩き出しました。「まちづくり」をテーマとしたあるチームは、大通りから外れた裏通りへと進み、西川緑道公園を目指しました。「SDGsを探そうとすると難しい。でも街中を歩いていて、おやっと思うことや、あれはなんでここにあるんだろうというようなことをよく見ると、何かしらSDGsに関わりがあったりするから、気になることがあったら、これ気になりますってどんどん言って、いろんなSDGsを持って帰りましょう」。メンバーの一員のそんな言葉に後押しされ、ほかのメンバーからも「街中なのに用水がきれい」「車道と歩道の境目が蛇行しているなんて地元では見たことない」「お店も使える公共の道は地元にはなかった」などの感想や意見が次々と出され、1時間はあっという間に過ぎてしまいました。

街にあるSDGsを探索

時には立ち止まって意見交換

フィールドワークまとめ~それぞれが見つけた身近なSDGs~

会場に戻った各チームは街歩きを振り返り、見つけたSDGsを次々と模造紙に書き込んでいきました。「岡山駅前は緑地面積が広い」「自動販売機がヒートポンプ式で照明はLED」「商業施設内にウォーキングコース」「大通りは段差が少なく、点字ブロックがある」「ごみ箱がなく、ごみがたくさん落ちている」「公園のトイレが多目的トイレ」「容器持参のテイクアウトの店」「道が広いから歩行者も車も安全→安心して住み続けられる」など。見つけたSDGsはそれぞれに異なりますが、普段とは違う視点で見たことで、つい見過ごしてきたさまざまなSDGsに気づくことができたというのは共通の想いのようです。

フィールドワークを総括

ダイアログ~フィッシュボールスタイルで自由に発言~

フィッシュボールとは金魚鉢のこと。イスを二重の円形に並べ、内側には話したい人が座り、外側には聞きたい人が座ります。内側には、途中で話したくなった人のために2つの空席が用意されています。内側に座った人は手を挙げ、次々と発言しました。「自動販売機1台の裏側に環境に配慮した取組をしている人たちがたくさんいるなど、アンテナを張って見てみると、いろいろなSDGsがあることに気づけました」「教育という視点で見た時に、遊べそうな川などがない。街中にも自然体験ができる場所があるといいなと思いました」。また、バリアフリーについての発言に「逆にバリアフリーじゃなかった点は?」という質問が出るなど、活発な意見交換も見られました。

気付いたことを共有

アクション宣言~1カ月後までに行動することを宣言~

フィールドワークやダイアログを通して気づいたこと、考えたことを行動に移すため、1カ月以内に取り組むことをそれぞれが決め、みんなの前で宣言しました。「地元を眺めることでSDGsを見つける」「人と関わることができる場に出ていく」「今日気づいたことを家族に話す」「普段の生活の中でSDGsを見つける」「町をゆっくりと時間をかけて歩く」「自分の価値観を除いて人の話をよく聞く」「人にも地球にも優しい取り組みを見つけて、気づいたことを周りの人に話し、意見を聞いてみる」。

全員が宣言し終えたところで、「こうした場に集まることで得るいろいろな知識、あるいは経験から新しいアイデアが浮かびます。もしかしたらSDGsの明日に向けた何かが見つかるのではないかとも考えます。このあと自由交流の時間もありますので、この場で出会った団体や個人とつながっていただけたらと思います」と長野さんが締めくくりました。

閉会~今必要なのは行動すること~

閉会の挨拶に立ったのは、岡山ESD推進協議会事務局長も務める岩田裕久岡山市市民協働局市民協働部SDGs・ESD推進課長。「SDGsは生活の中のどこにでもあって難しいものじゃなく、自分でできることがたくさんあることを知るきっかけのひとつになったと思います。今、意識を変え、行動に移すことが世界的に求められています。あなたたちの世代には地球を救えるチャンスがあります。そういう意識を持っていろいろと活動してほしいと思っています」と、すべての参加者に熱いエールを送りました。

最新のSDGsの達成・進捗状況を報告する『Sustainable Development Report 2021』で、日本の順位は18位。2020年の17位を下回ったのは日本のポイントが下がったからではなく、他の国の達成スピードがはるかに早いためとのこと。それについて「危機感の違い」と岩田課長は話しました。今重要なのは行動すること。そして、社会を変革するため、一人でも多くの行動する人とつながることなのだと、参加者一人ひとりが強く感じているようでした。

閉会

岩田裕久岡山市市民協働局SDGs・ESD推進課長