みなさんは、ライトダウンキャンペーンをご存知でしょうか?期間中、家庭や職場の消灯を通じて、地球や省エネについて考える取組です。

今回は、「一斉ライトダウンキャンペーン2024」の一環で、岡山市が6月21日(金曜日)に開催した「ライトダウンOKAYAMA2024」について紹介します。

ライトダウンキャンペーンとは?

ライトダウンキャンペーンは元々、環境省の呼びかけで2003年から始まった取組です。

家庭や職場等の照明の消灯を通じて、省エネ意識を高め、地球温暖化防止につながる取組を継続的に実践する契機とすることを目的に、環境省では2019年まで、6月21日(夏至)から7月7日(クールアース・デー)をキャンペーン期間として、全国に消灯を呼びかけてきました。

現在は県や市町村がそれぞれ独自に呼びかけを行うものとなり、岡山市では、岡山連携中枢都市圏(岡山市、津山市、玉野市、総社市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、和気町、早島町、久米南町、美咲町、吉備中央町)の取組として、毎年「一斉ライトダウンキャンペーン」を同期間に実施しています。

岡山市では、キャンペーン開始日の6月21日と、終了日の7月7日を特別実施日として、防犯や安全性に問題のない範囲で20時から22時までの一斉消灯を呼び掛けています。

一斉ライトダウンキャンペーンには、消灯とその報告という形で参加することができます。

参加した市民や事業者は、消灯した照明のワット数と消灯時間の実績を報告し、自治体が取りまとめて、キャンペーンによる電力削減量とCO2削減量を公開しています。

2023年の一斉ライトダウンキャンペーンでは、期間中に岡山市内で一般家庭の約9.4世帯の年間消費電力に相当する電力を削減することができました。参加した事業者は100社以上にのぼります。

ライトダウンOKAYAMA2024

「ライトダウンOKAYAMA2024」は、一斉ライトダウンキャンペーンの一環として岡山市が主催しているイベントです。

6月21日(金曜日)に、山陽新聞社さん太ホール前広場および環境学習プラザ「アスエコ」で開催されました。

ミニコンサートやキャンドル点灯、「うちエコ診断」ブースや飲食ブースなどもあり、子どもから大人まで多くの市民が会場を訪れました。

さん太ホール前広場の様子

さん太ホール前広場では、18時の開会後から20時30分の閉会までの間、岡山で活動するアーティスト4名によるミニコンサートが行われ、学校でチラシをもらった親子や、通りがかりの市民が立ち止まり、歌や演奏に聞き入りました。

電子管楽器EWI奏者のリリーさんは防災士でもあり、その観点から地球温暖化の影響への懸念や、いざという時に役立つグッズの紹介もされていました。

夕暮れ時から夜にかけてのイベントとあって、しっとりと落ち着くような選曲がなされていました。

そうした会場の雰囲気をさらにしっとりと落ち着いたものにしていたのはキャンドルです。

NPO法人タブララサが演出を考え、総勢約30人のボランティアで準備し、当日はキャンドルの配置や点火のために10人のボランティアが活動しました。

イベントに関連するSDGsとして、会場には目標6「安全な水とトイレを世界中に」、目標12「つくる責任 つかう責任」、目標15「陸の豊かさも守ろう」が掲げられており、その目標に沿うようにキャンドルの配置を検討されたそうです。

また、会場には岡山県環境保全事業団による「うちエコ診断」のブースも設けられました。家庭の状況に応じた効率的な省エネ対策がわかる取組です。ライトダウンキャンペーンへの出展は今回が初めてでした。

環境省の地球温暖化対策計画では、2030年度に家庭部門における温室効果ガスを2013年度比で66%削減することが目標とされています。目標の達成には各家庭での取組が欠かせませんが、具体的に何に取り組むと良いかは普段の暮らしの中でははっきりしません。

「うちエコ診断」では、専門の診断士から「節水シャワーヘッドへの交換で水道代とガス代が年間〇〇円お得になり、CO2排出量も〇〇kg減らせる」などの具体的なアドバイスがあり、まさに一斉ライトダウンキャンペーンの趣旨のとおり、家庭の省エネ対策を進めるきっかけを提供していました。

環境学習プラザ「アスエコ」の様子

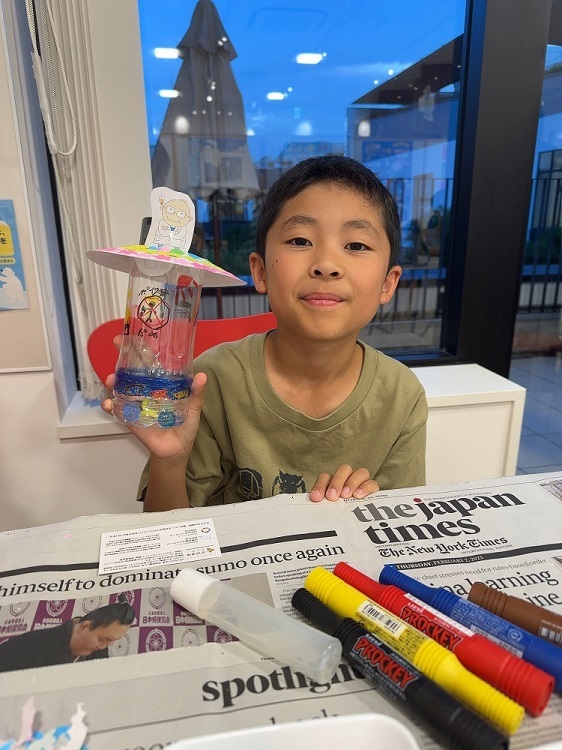

イオンモール岡山6階の環境学習プラザ「アスエコ」では、普段から環境に関するイベントや企画展などを開催しています。「ライトダウンOKAYAMA2024」では、ペットボトルソーラーエコランプ作りが行われ、親子5組が参加しました。

最初に、岡山県地球温暖化防止活動推進員の電一郎先生からマイクロプラスチックや海ごみになる過程や現状、プラスチックを再利用することの大切さについて写真やイラストを交えながらわかりやすくお話がありました。

エコランプ作りでは、ビー玉とソーラーランプが入ったペットボトルに、環境にやさしいとされる水性顔料マーカーやクラフトパンチで切り抜いた色紙などを使って、色とりどりな自分だけのエコランプを作ります。段ボールに入れて光る様子を確認しながら、カラフルに色を塗ったり無駄のないように色紙を使ったりと、どうやったらきれいに見えるかを工夫しながら作成していきました。

保護者からは「子どもが工作に興味があり参加したが、エコについて自分で考えて形にしていたのでよかった」、子どもからは「エコをテーマに電気のスイッチやエコバッグなどを描いた。良いエコランプができてよかった」と工作を通して親子で楽しみながらエコについて学んだことがわかりました。

梅雨入りが遅くなったり、夏の暑さが厳しさを増していたり、豪雨災害が毎年のように発生するなど、地球温暖化を痛感することが増えているよね。

ライトダウンキャンペーンをきっかけに、日頃からの節電を「心がける」だけではなく、「実践」を積み重ねて、2050年のカーボンニュートラルの実現に向けてみんなで進んでいきたいね。

関連リンク

- 「一斉ライトダウンキャンペーン2024」にご参加ください!

- 「一斉ライトダウンキャンペーン2023」の実施結果について