- テーマ:本が楽しい、手から手へつながる文学 -文学創造都市おかやまで豊かなまちづくり-

- 開催日時:2024年12月17日(火曜日)18時30分から20時

- 開催場所:Wonderwall(岡山市北区駅前町1-8-18イコットニコット2階)およびオンライン(Zoom)

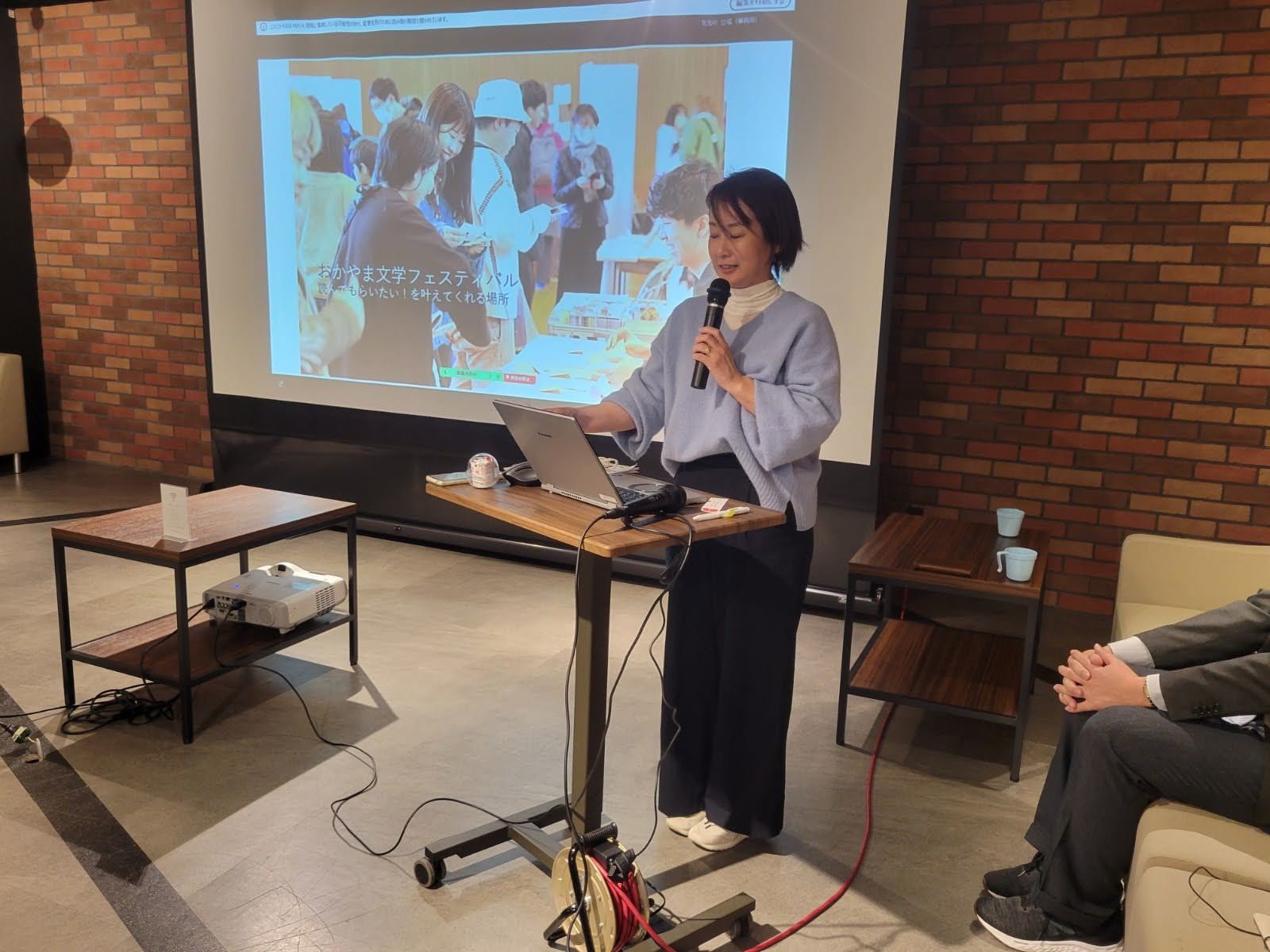

- ゲストスピーカー:岡山市文化振興課 流尾正亮さん、おかやま文学フェスティバル運営スタッフ・ZINE作家 岡村由紀子さん

2024年最後のESDカフェは、文学に関するテーマで、2名のゲストスピーカーが楽しく岡山市の文学に関するお話をしてくださいました。

岡山市文化振興課の流尾さんと、おかやま文学フェスティバル運営スタッフとして関わりながらZINE作家として活動する岡村さん。文学創造都市おかやまの魅力と自身の想いを紹介してくださいました。

「これまでも、これからも、文学とともにあるまち」文学創造都市おかやま

まず、流尾さんから岡山市の取組の全体像をお話してもらったよ!

岡山市が「ユネスコ創造都市ネットワーク」文学分野に認定(日本初)

岡山市は、「歴史と文化が薫り、誇りと一体感の持てるまち」を目指して文化芸術活動の推進に力を入れています。市民がより文化に触れること、新たな切り口で文化芸術に触れる機会をつくることで、岡山に対する誇り・愛着をさらに醸成しようとするものです。

そうした中で、大学や関係者等から「ユネスコ創造都市ネットワーク」文学部門への加盟を目指すよう提言があり、市として検討した上で2023年の加盟申請に至りました。

「ユネスコ創造都市ネットワーク」は、ユネスコが2004年に創設した、クリエイティビティ(創造性)を中心に都市間の連携を図り、地域の活性化とSDGs推進を目指す枠組みです。2023年11月時点で、世界中で350都市が加盟しています。創造分野には、映画、音楽、クラフト&フォークアート、デザイン、メディアアート、食文化、文学の7部門があります。

2023年10月、岡山市は「ユネスコ創造都市ネットワーク」文学分野に、日本で初めて認定されました。

認定を受けて取組を進めていくことにより、創作で活躍する人がこれまで以上に増え、活発に創作を進めることをサポートし、国際会議を行うことなどを目指しています。

岡山市と、文学?

岡山市と文学にはどんな関係があるのでしょうか?実は、あまり知られていない事実がいくつもあったのです。

- 桃太郎の物語は、岡山発祥(とされている)

- 県立図書館の貸出数は約122万点/年(2022年)で全国1位

- 市立図書館の貸出数は約380万点/年(2023年)、市民の寄付で建設された

- 江戸時代に3万冊蔵書の民間図書館「経誼堂(けいぎどう)」が存在した、当時の蔵書の一部は現在国宝に指定されている

- 市の公立小中学校の学校司書の配置率ほぼ100%(全国平均約70%)

- 坪田譲治文学賞など、文学賞を市が約40年継続実施

- 岡山市は他都市と比較して印刷業が得意

- 岡山出身またはゆかりのある作家が多数(小川洋子、原田マハ、重松清、あさのあつこ、竹久夢二、小手鞠るい、横溝正史、岩井志麻子等)

- SDGs未来都市(2018年から)、ESDの地域拠点(2005年から)、ユネスコ学習都市(2016年から)

このように、岡山市は実は「文学のまち」としてのポテンシャルをもっているのです。

「文学創造都市おかやま」の取組

岡山市では、文学に関連して市民が参加する様々な取組を実施しています。例えば、「アジアの子どもたちに絵本を届けよう」ワークショップでは、参加者が日本の絵本にタイ語やビルマ語で書いたシールを貼り付け、国際NGOを通じて難民キャンプに送ります。「おかやま表町ブックストリート」は、アマチュアの方もプロの方も本を持ってきて販売することができるイベントです。「おかやま文芸小学校」には各地から独立系の本屋さんが集まって本を販売するほか、活版印刷を体験するワークショップ、絵本の読み聞かせなど、多世代が楽しむコンテンツが盛りだくさんです。

他にも、風景をスケッチして創作する「おかやまライター・イン・レジデンス」、ちいさな物語マガジン『うったて』の創刊など、幅広く取り組んでいます。

国際的な連携としては、韓国・富川(プチョン)「第3回移民文学賞」への参加、アイルランド出身の作家を招いて岡山大学でトークイベントを開催、ポルトガルで開かれた「ユネスコ創造都市ネットワーク総会」に大森市長が参加したほか、ウクライナの文学創造都市リヴィウとの情報交換にも取り組み始めています。

文学・アート・デザインなど「文化」を軸に交流や連携することで、多様な背景を持つ諸外国の方々とも自由に話し合い、お互いに学び合えることも、「ユネスコ創造都市ネットワーク」の素晴らしい点だと感じています。

岡山市では、市民や大学、本屋、出版社といった業界の関係者など、様々な方が文学にまつわる取組に参加することなどを通して、文学による心豊かなまちづくりを目指しています。

読んでもらいたい!を叶えてくれる場所「おかやま文学フェスティバル」

ここからは、運営スタッフでありZINE作家の岡村さんにバトンタッチ!おかやま文学フェスティバルに関わるようになった経緯や思いをお話してもらったよ!

「おかやま文学フェスティバル」のなかの人

おかやま文学フェスティバルは、岡山市・岡山市文学賞運営委員会・瀬戸内ブッククルーズ実行委員会が主催するイベントで、おかやま表町ブックストリート、おかやま文芸小学校、おかやまZINEスタジアムなどに取り組んでいます。

文学フェスティバルの運営には、個人書店を経営する根木慶太郎さん(451BOOKS)、出版社の山川隆之さん(吉備人出版)、古書店を営む渡邉賢二さん(斑猫軒)、ほか岡山市職員や編集者、カメラマンの一幡浩平さんなどが関わっています。

回を追うごとに関わるスタッフが増えている状況で、私は第3回の開催に向けて新たに運営に加わった一人です。

第3回おかやま文学フェスティバル開催中!

今回のおかやま文学フェスティバルは、2024年秋から2025年春までの期間で開催中です。10月には「うったてサロン」、11月には「おかやま表町ブックストリート」を実施しました。

今後は、3月2日に「おかやまZINEスタジアム」、3月8日に「坪田譲治文学賞贈呈式」、3月15日から16日に「おかやま文芸小学校」の開催を予定しています。

「おかやまZINEスタジアム」は、ZINE・リトルプレス・同人誌・フリーペーパーといった小規模刊行物を対象とした展示即売会です。出店募集から1週間足らずで100ブースが埋まるほど盛況なので、ぜひ会場の旧内山下小学校に来てみてくださいね。

「おかやま文芸小学校」は、県内外から書店・出版社・ZINE作家・雑貨店といった販売ブースが集まるほか、盛りだくさんのトークイベント、ワークショップ、飲食ブースなど、文学と本にまつわる企画が目白押しの2日間です。旧内山下小学校の校庭と校舎が醸し出す雰囲気も一緒に味わってみてください。

※ZINE

ISBNコード(書籍を特定するための世界共通の番号)がない、好きなもの(イラスト、写真、文章など)を個人やグループが自由に作る印刷物や小冊子。

テーマや印刷方法、製本方法など基本的にノールール。「これはZINEです」と言えば、ZINEになる大らかさを持ち、多様性を体現した印刷物・冊子がZINEと言える。

初めての自費出版からおかやま文学フェスティバルに関わるまで

初めて小説を書いたのは2002年。当時、小説家になるには出版社主催の新人賞を獲得するか、100万円の自費出版しか道がありませんでした。

新人賞には落選が続きましたが、どうしても小説を「本」の形にしたいと友人に相談したところ、徐々に普及してきたネットプリントを使うと安価で「本」にできることを知りました。

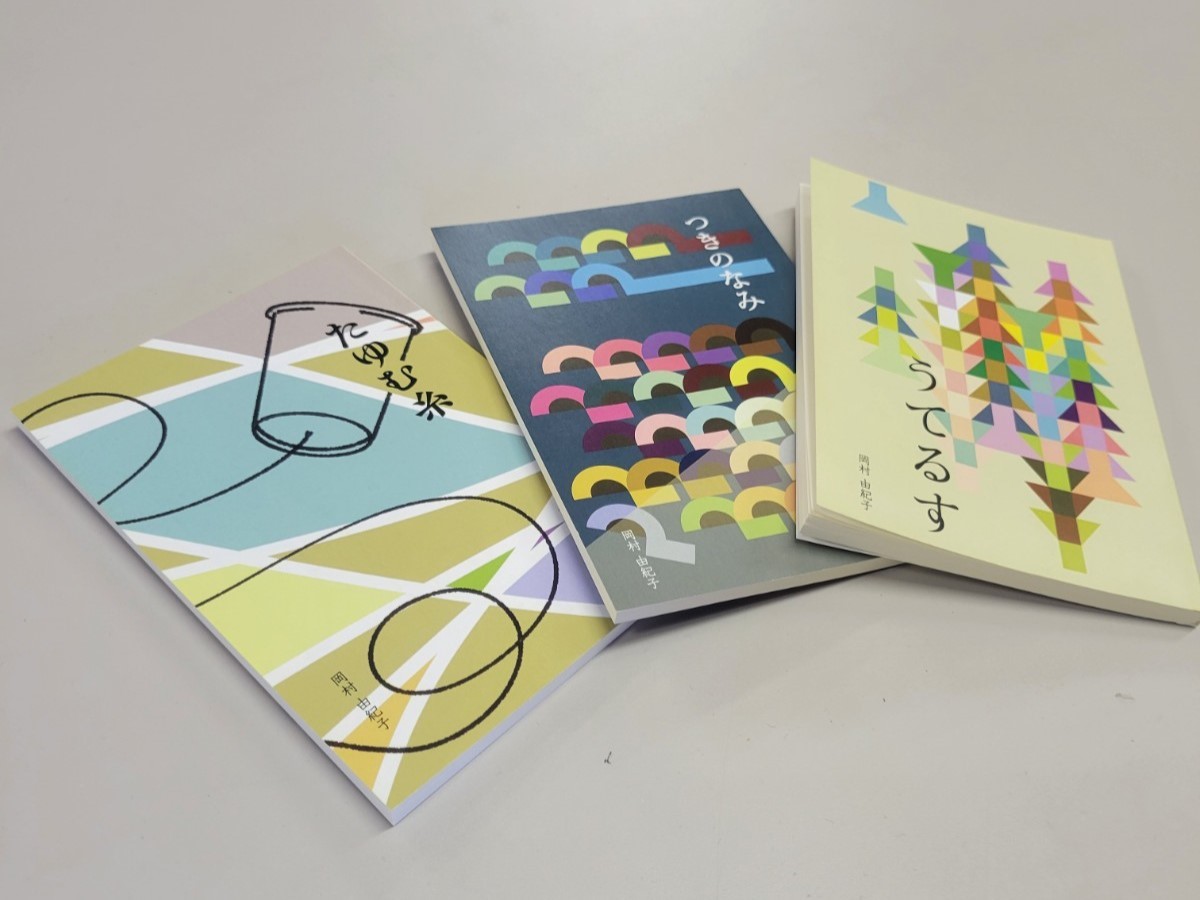

友人に表紙デザイン・編集・ネットプリント発注作業をお願いし、2017年に初めて、『うてるす』という本が誕生しました。

本になりとても嬉しかったのですが、今度は「どうやって人に読んでもらえばいいのか?」と新しい課題ができました。

再び友人に相談し、ネット検索で見つけた個人書店・ブックカフェ・文学スナックなどに勝手に本を送ってみました。ありがたいことに、お店のSNSで紹介してもらえたり、店舗で閲覧できるようにしてくださいました。

人生で初めて、私のことを知らない人が、私の小説を読んで紹介してくれたことが嬉しくて泣きました。

「第1回おかやま文学フェスティバル」開催1ヶ月前の2023年2月、夫の転勤で岡山市に引っ越してきました。表町商店街でたまたまフェスティバルの看板を見かけて、胸が震えました。

引っ越したばかりでナーバスになっていて第1回には参加しなかったのですが、第2回の時には自分も関わりたいと、誰でも参加できる準備の場「ほんまちミーティング」に参加するようになりました。結局、「おかやまZINEスタジアム」、「おかやま表町ブックストリート」に出店、「おかやま文芸小学校」ではボランティアとして関わりました。

おかやま文学フェスティバルに関わって、人と話せることに楽しさを感じました。この感謝の気持ちをどう伝えたらいいかと考え、「このイベントが長く続くように、広く人に知ってもらえるように」と、第3回の運営に携わることを決めました。

どうすれば読んでくれる人を見つけられるだろうかと探し続けて約20年。ようやく、おかやま文学フェスティバルに辿り着きました。

小説を書きたい人、発表したい人にとって「岡山市」が聖地になればいいなと思っています。

参加者からのアイデア、気づき

参加者からは、「岡山市周辺部には文学に関する様々な資源があるし、その活用をしたい人もたくさんいる。つなげていけると大きな動きになると感じたので、公民館活動に取り入れることを考えたい」「絵本を個人でつくり知人にあげたら喜んでくれた経験がある。ぜひイベントに行ってみたい」「読書は自分一人で完結するが、おかやま文学フェスティバルのように、人が集まってふれ合える場所は珍しいと思った」などの声が聞かれました。

参考リンク

お問い合わせ

岡山ESD推進協議会事務局(岡山市市民協働局市民協働部SDGs・ESD推進課内)所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

電話:086-803-1351・1354

ファクス:086-803-1777

電子メールアドレス:esd@city.okayama.lg.jp