おかやまESDフォーラム2024が2024年11月23日(土・祝)に杜の街グレースで開催されました。

第1部ではESD岡山アワード2024の表彰式と受賞団体の活動発表、第2部では岡山地域でESD活動を行う中高生の取組紹介や参加者同士の意見交換が行われました。

ESD岡山アワード2024受賞団体表彰式

ESD岡山アワードは、国内外で取り組まれているESD活動の中から優れた取組を表彰し、ESDを普及することを目的に2015年から実施しています。

10年目の節目となる今年は過去最多となる70か国、267件の応募の中から厳選なる審査を経て、ペルー共和国の非営利団体「アマゾン・フォーエバー」と英国の「グローバル・ゴールズ・センター」の事業が受賞しました。

林恭生岡山市副市長より「受賞した2団体の事業はいずれも地域特性を活かした世界中の模範となる取組だった。今回の受賞をESD活動のさらなる向上の契機としていただきたい」との祝辞があり、受賞団体の代表者にそれぞれ表彰状と賞金目録を授与しました。

講評では、阿部宏史ESD岡山アワード運営委員長より、優れた点として「『グローバル・ゴールズ・センター』は商業施設をうまく活用し、課題に対して身近な切り口で取り組んでおり、他の地域でも活用が期待できる。非営利団体『アマゾン・フーエバー』はキャラクターを用いて子どもたちの興味を引き、体験的に学ぶことができるメソッドを確立されている点が革新的で、今後の発展戦略が明確になっている」と述べられました。

受賞団体プレゼンテーション

ウアヨ・メソッド/非営利団体「アマゾン・フォーエバー」【ペルー共和国】

アマゾンの玄関口でもあるペルー共和国のイキトスでは、違法な野生生物の売買や森林伐採などの問題があり、その解決のためにネイチャーツーリズムや自然保護を学ぶ教育プログラム「ウアヨ・メソッド」を開発しました。

「ウアヨ・メソッド」は、現地の子どもたちや観光客が、森の生き物の彫刻を通じて森林の大切さ、教育用の水族館で生き物の大切さを学べるほか、木の伐採をせずにはちみつを採取する技術なども体験的に学べるプログラムです。知識だけでなく感情を揺さぶる幼少期の体験を重視して、自然を先生として遊びながら学ぶことを大切にしています。

また、果物を意味する「ウアヨ」というキャラクターを教材として活用し、さらに多くの子どもたちに学んでもらうために「ウアヨティーチャー」の育成も行っています。約2,000人がウアヨティーチャーとしてこのプログラムを活用し、自然保護や地域資源の重要性を伝える活動を続けています。

スパークス・ブリストル/グローバル・ゴールズ・センター【英国】

英国西部のブリストルにある「スパークス」は使われていない古いデパートを再活用した複合施設です。アートスタジオやイベントスペース、教育スペースなどが融合した持続可能な教育創造性の拠点として機能しています。

若者や芸術家、企業などが集まり、市議会や教育機関など50以上の組織と協働してイベントや映画祭、ワークショップ、祭りなど200以上の事業を行っています。

教育ワークショップでは、移民問題や持続可能な食料・ファッションといったテーマを取り上げ、世界のつながりについて考える機会を提供しています。

また、アーティストや大学生が移民問題などをテーマに短編映画を制作しワークショップを行うことで、若者の考える力を養うとともにアーティストの成長にもつながっています。

表彰式やプレゼンテーションの様子はYouTubeの岡山ESD推進協議会のチャンネルで公開しています。下記URLからご覧ください。

岡山地域のESD・SDGs取組発表

附中生がひも解く地域社会の諸課題~THE 岡山改革~/岡山大学教育学部附属中学校

岡山大学教育学部附属中学校の生徒4人は、それぞれの視点で発見した地域課題について解決に向けて取り組み、その成果を発表しました。それぞれの取組概要は以下のとおりです。

- 町内の公園の魅力を発信するために、行政からアドバイスを受けながらポスターや動画を制作。

- 岡山の死亡交通事故が多い原因を探るため、交差点でのウインカーの使用状況等を調査し、ポスターを通じた啓発活動を実施。

- 岡山の渋滞状況を分析し、公共交通機関の路線変更や道路整備による渋滞緩和策をまとめた。

- 飼い犬や飼い猫の飼育問題について、校内アンケートや保健所に聞き取り調査を実施し、飼育放棄や災害時の対応についてまとめた。

マリ共和国への衣類支援プロジェクト/岡山県立岡山操山高等学校

マリ共和国は国民の約45%が貧困状態にあり、食糧や水など命に関わる物資の購入を優先し、衣類までお金を使えていない状況です。そんな現状を知り、高校生でも取り組める衣類支援を実施しました。現在の衣類支援は、現地のニーズと合わなかったり有償で販売されてしまうなど、必要な層に行き渡らないといった問題が生じています。

そこで、リモートで現地の子どもたちのニーズを聞き取り、無償で衣類支援を行うこととしました。プロジェクトは県内の小中学校とマリ共和国出身の環太平洋大学の講師との連携で実施しています。岡山操山高校では国際情勢に関する講演会と古着を集める活動を行いました。

今後は、集めた古着を現地に送る活動や、衣類を受け取った子どもたちとリモートでの交流を計画しています。

真庭市のカーボンニュートラル~バイオマスツアー、私たちがガイドできます~/岡山県立真庭高等学校

真庭市は森林率が約79%と森林資源に恵まれていることから、木質バイオマス発電などに力を入れています。真庭高校ではその取組をさらに知ってもらうために、バイオマスツアーガイドの養成を行っています。

生徒たちは実際にバイオマス発電所や木材集積所を見学した後、ガイドに必要な知識を身につけるための演習や試験を受けます。最終的に実技試験に合格すると、真庭観光局から「真庭バイオマスマイスター」として認定されます。

認定後は1年生や他校の生徒を対象にガイド活動を行い、次世代の育成とともに他地域へのバイオマス普及に取り組んでいます。

「あつまる、つながる、やってみる、」ぐるぐるめぐるあわくら会館/あわくら会館(西粟倉村教育委員会)

西粟倉村のキャッチコピー「生きるを楽しむ」を実現するために、「あつまる、つながる、やってみる」をビジョンに、人や知識、思い、活動が集まる複合施設「あわくら会館」をオープンしました。

「やってみん掲示板」というアナログ掲示板が館内に設置されており、イベントを企画する仲間や特定の情報を持つ人などを募集することができます。これまでに195件の投稿がありました。投稿に付箋でコメントしながら交流し、たぬき像の掃除などが実現しました。

また、地域おこし協力隊やIターン者などが自分の仕事や特技を活かして「村民講師」として講座を行っています。

あわくら会館は、村民の「やってみたい」の実現をサポートする情報拠点として村民同士のつながりづくりや、新規事業の試行の場として活用されています。

参加者・受賞者による意見交換・交流

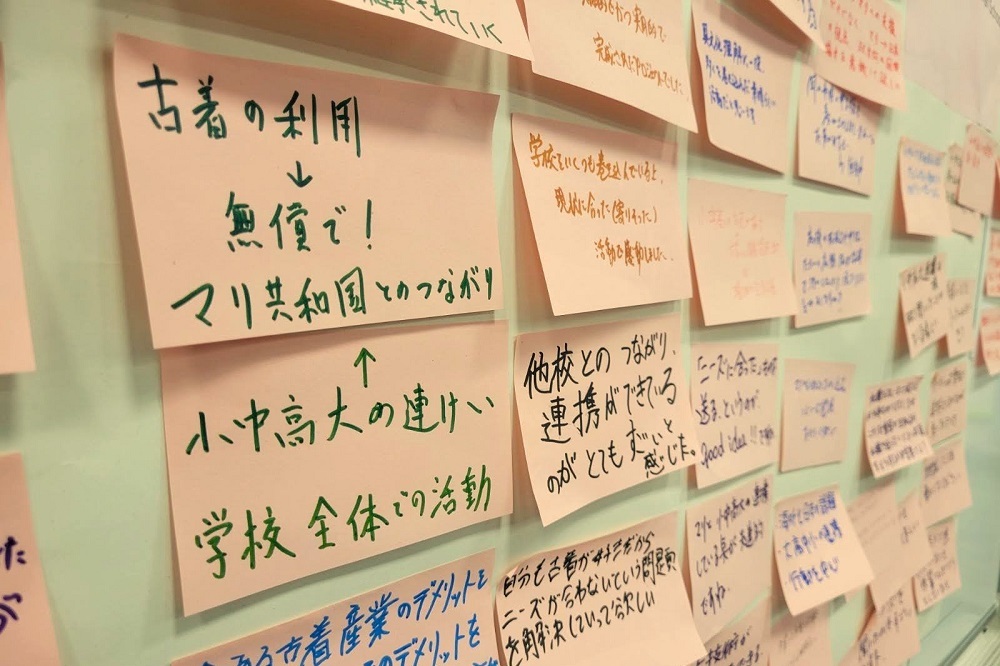

最後に、年齢や国籍、所属組織など様々に入り混じったグループで「よりよい社会づくりのために自分がしたいこと」を考え、そのために何が必要でどう関われるかをグループで話し合いました。

「若い世代のボランティア参加」について話し合ったグループでは、ボランティア活動への参加を学校が評価する仕組みや、学校間の連携強化、さらにはボランティアの必要性を考える機会の重要性などについて意見が出ました。

「アマゾンの森林保護」について話し合ったグループでは、森林保護に関する図書館での展示や、デジタルとアナログを組み合わせた課題解決策について議論が行われました。

また、「地域の人との交流」について話し合ったグループからは、交流の場にぜひ参加したいという高校生の声も上がりました。

そのほか「高齢者も楽しめるまちづくり」や「環境問題の伝え方」など、グループごとに前向きな意見交換が行われ、課題解決に向けたアイデアを考える貴重な機会となりました。

最後に、阿部宏史ESD岡山アワード運営委員長より「世代、地域、知見に多様性があり充実した内容だった。今回のフォーラムを通じて岡山市の新たな発展につながってほしい」との閉会あいさつがあり、締めくくられました。

ひとつひとつの力は小さくても、多様な人々が関わることで大きな力となって、課題解決につながっていくんだね。受賞団体のプレゼンテーションや岡山での取組発表から地域や分野を超えた新しい連携の輪が進んでいくといいね!