- テーマ:邦美丸-完全受注漁で海をまもる-

- 開催日時:2025年1月21日(火曜日)18時30分から20時

- 開催場所:Wonderwall(岡山市北区駅前町1-8-18イコットニコット2階)およびオンライン(Zoom)

- ゲストスピーカー:富永邦彦さん・富永美保さん(株式会社邦美丸)

今回のゲストは株式会社邦美丸を営む富永夫妻。夫の邦彦さん、妻の美保さんから一文字ずつ取って2009年に屋号として名付けた「邦美丸」。2024年5月30日に株式会社邦美丸となりました。

新たな漁業スタイル「受注漁」を夫婦で切り開き、「あなたの専属漁師|邦美丸」で第7回ジャパンSDGsアワード特別賞を受賞するなど国内外から注目を集めています。

今回のESDカフェにも、持続可能な漁業・働き方に関心をもつ多くの人が集まりました。

日本の魚事情

2048年には魚が食べられなくなる?!

魚が年々減っているという報道に触れたことがあるかもしれませんが、本当にその実感を持っている人は少ないと思います。今どれほど危機的状況になっているのかをみなさんにお伝えしたいです。

日本の漁獲量は年々減少し、過去最低記録を毎年のように更新しています。同時に漁師も減っています。漁師が減ったから漁獲量も減っているのではという意見もありますが、技術の発展によりひとり頭の水揚げ量は昔と比べてはるかに増加しています。それでも総量は減少しているのです。

皆さんは秋にサンマを食べて季節を感じてきたと思います。10年位前は 1尾50円程でしたが、昨年は1尾200円、一昨年は500円、その前年は900円程でした。北海道の漁師が10年前、「将来サンマは1尾1000円の時代が来る」と言っていて、当時は何を言うのかと思いましたが、それが現実になってきています。

実は、瀬戸内海の魚もどんどん減っている

岡山の魚としてあげられるアナゴやシャコなどもほとんど獲れなくなっていて、ママカリは今や高級魚です。イカやタコも少なくなっていて、17年前と比べて10倍位の値段になっています。

こんな現状ですが、みなさんにその実感はありますか?

スーパーには魚が常に並んでいます。でも、よく見ると外国産がほとんどです。「塩昆布サバ」と書かれたパッケージは、一見すると国産のように思いますが、実は輸入物ということもよくあります。また、多くの人が食べたいと思う人気のある魚はスーパーに並んでいるので、魚が減っているとは感じにくく、危機感を抱きにくいのでしょう。

回転寿司では昔と比べると明らかにネタの種類が減っています。マグロやサーモン、タイやハマチ、カンパチなどはほとんどが養殖で、天然の魚は入手困難になっています。回転寿司店では魚のほかに、卵やハンバーグ、かっぱ巻きなどが並びます。

このままでは未来の子どもたちに美味しい魚を食べさせてあげられない。子どもたちにお寿司を残してあげたい。そんな思いで大人の私たちがこれから何をしたら良いかを考えるようになりました。

今、海はどうなっている?

魚が少なくなった理由はたくさんありますが、今日は「気候変動」「海洋ごみ」「乱獲」の3つに絞ってお話します。

気候変動が海の生き物に及ぼす影響

多くの方が異変を感じている気候変動ですが、陸が変わるのと同じように海の中も変わってきています。気候変動の影響で海水温が高くなり、魚たちは住処を移すことになります。プランクトンなどのエサも減り、魚が住みにくい環境になっています。

魚は、海藻がたくさん生える場所で産卵したり、隠れたり、エサを食べたりして育ちます。海藻は光合成もするため、魚たち海の生き物にとって不可欠ですが、その海藻も育ちにくくなっています。気候変動の影響で海藻が育たないことで、魚も育ちにくくなっています。

邦美丸ではノリの養殖もしているので、海藻の変化をすごく身に染みて感じています。10年前は11月頃から収穫を始めていましたが、最近は12月にならないと収穫できません。「本当にノリができるのか?」漁師たちはみんなドキドキしながら過ごしています。

海の栄養の少なさはノリの色にも影響し、段ボールのような茶色に色落ちしてしまいます。以前は2月中旬ごろから徐々に色落ちするものでしたが、昨季は12月中旬ごろから色落ちが始まりました。

収穫の期間が短くなると、その分漁師の収入に直結します。これは危機的状況です。

右の写真はタコですが、アシの数を数えてみてください。タコはエサが不足すると自分のアシを食べて生き延びる習性があります。最近こういうタコが増えています。以前は20匹のうち足切れタコは1匹程度でしたが、今は10匹中数匹になっています。

今の瀬戸内海は海の生き物たちにとって住みにくい環境になっていると感じます。

海洋ごみが海の生き物に及ぼす影響

水は、山から川へ、川から海へと流れていきます。この間に回収されなかったごみは、最終的に海へと流れ着きます。

底引き網を引き揚げると、魚よりもごみの方が多い時があります。数年前では考えられないような状況です。魚が住みにくくなるのもわかります。

特に多いのはプラスチックごみです。特に雨の翌日の海はごみだらけです。落ちているごみは全部海に流れ着くことを認識して欲しいです。

瀬戸内海に流れ着くごみの90%以上は日本人が出したものと言われています。みんなが気をつければ、瀬戸内海に蓄積するごみは減っていきます。是非、そのことを覚えていて欲しいです。

乱獲はなぜ起こる?

多くの漁師は、魚を獲りすぎたら将来の自分たちの生活が危ぶまれることはわかっています。でも獲り過ぎてしまう。そうなる原因は2つあると思います。1つは収入の不安定さ、もう1つはみなさんの買い物です。

魚の価格は毎日変動するものなので、たくさん獲るという選択になってしまいます。しかし、たくさん獲るほど価格は下がり、価格が下がると生活できない。だからまた漁に出ますが、その分だけ労力やコストもかかる。悪循環の繰り返しですが、漁師にはこの循環を続けるほかに選択肢がないので、結果として乱獲につながってしまうというものです。

もう1つの原因である買い物についてです。「買い物は投票」とも言われますが、魚も同じで、スーパーには人気がある魚が多く並びます。みんなが食べない魚は獲っても売れないので、漁師も人気のある魚を獲ろうとします。そして魚が減っていく悪循環に陥ります。

漁師の悪循環から抜け出す受注漁

受注漁が生んだもの

このままではダメだということで、私たちが選択したのが受注漁です。注文を受けた分だけ魚を獲る仕組みです。

自分たちのペースで漁をして、魚の価格を決め、それを販売・管理する。本当に必要とされている分だけを提供しています。

受注漁に取り組んだ結果、操業時間は半分になりました。自分たちで販売することで売上は2倍になりました。漁に出る回数が減り操業時間も短くなったので、船の使用燃料も30%減になりました。漁の回数が減った分、年に1回補修していた漁の道具も3倍ほど長持ちするようになりました。

このように受注漁によって働き方が大きく変わり、漁師の悪循環は好循環に転換しました。その結果、第7回ジャパンSDGsアワードで特別賞をいただくに至りました。

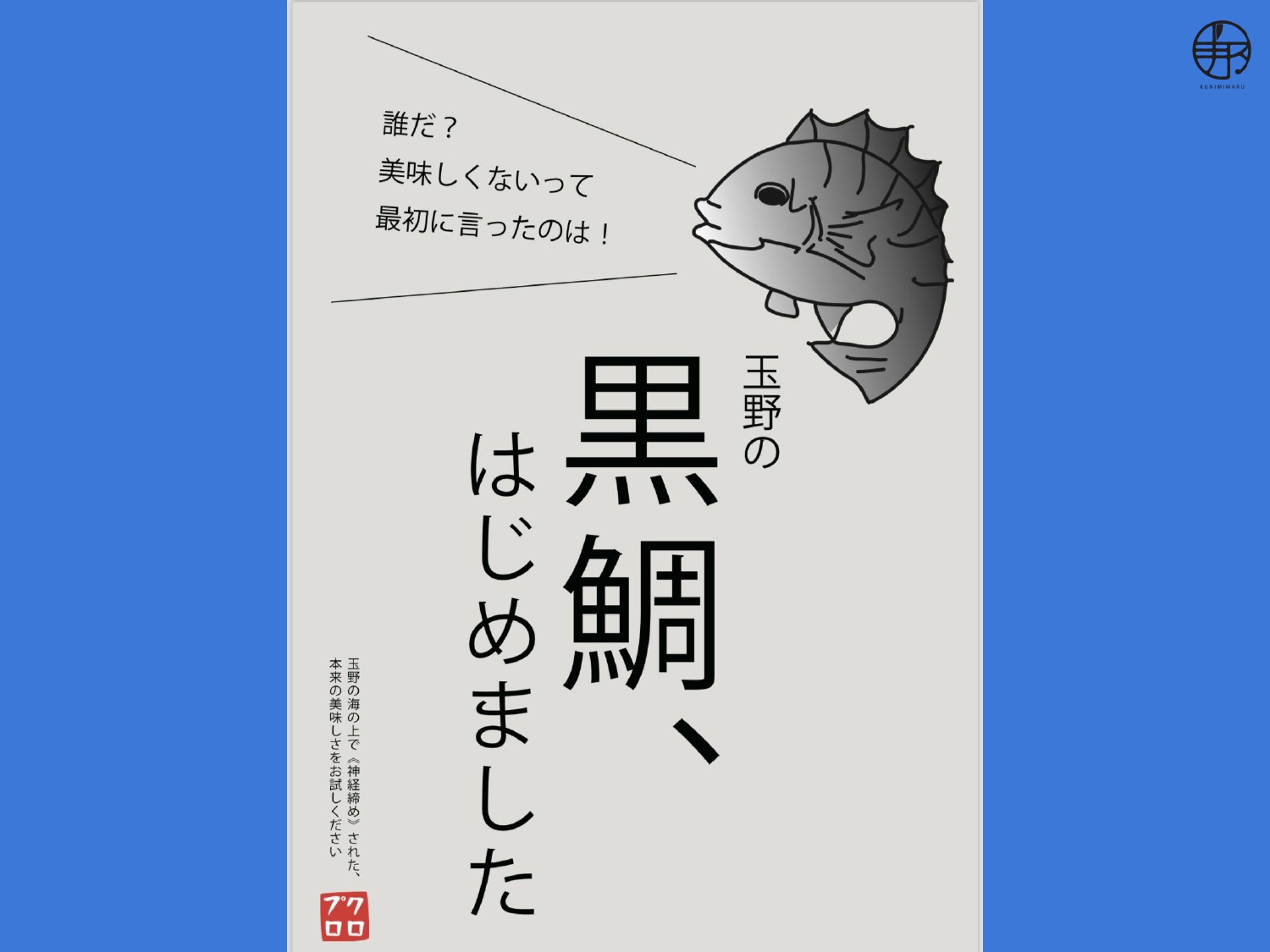

新たなチャレンジ クロダイプロジェクト

魚はどこに行っても食べられますが、鮮度が命です。そこで、地元の玉野市で魚を食べられるところを増やしたいと、玉野市観光協会や胸上漁協、県漁連などのバックアップも得て、新たな取組として、クロダイプロジェクトを始めました。

プロジェクトを通じて、地元で地魚を回す仕組みをもっと強化したい、昔ながらの流通の仕組みを見直したいと思っています。

きっかけは、63歳の父に言われた「受注漁って、おめえらじゃけんできるんじゃ」という言葉です。漁は良いけど、インターネットを使いこなせないので販売ができないというのです。

胸上漁協の漁師は父と同世代の方が殆どで、若手は5人ぐらいです。ならば私たちが、先輩漁師が獲った魚を代行販売して地元に流していこうと考えました。それがクロダイプロジェクトです。

私たちは先輩漁師の技術を継承して漁師になることができているので、本当にリスペクトしていて、そんな皆さんと一緒にやっていきたいと思っています。

受注漁ならば、先輩漁師も今の漁のやり方はそのままに、3分の1の水揚げで良い状況にできると考えていて、自然と受注漁に巻き込まれていくような仕組みをイメージしてクロダイプロジェクトを行っています。

私たち消費者は何ができるのか

生産者から伝えたいこと

海のために消費者ができることは何でしょうか?

私たちは、まずは同じ種類の魚ばかり食べないことだと考えます。

子どものころ、「好きなものばかり食べるな、野菜も食べなさい」と言われたのではないでしょうか。それと同じで、魚も好きなものだけ食べると生態系も崩れていってしまいます。色々な魚を食べることが大切です。

これから回転寿司に行った際には、好きな魚のネタだけを食べるのでなく、最低でも5種類の魚を食べて欲しいです。マグロだけを食べるのではなく、5種類の魚をまんべんなく食べることが、海や海洋資源の保護につながります。そうした行動が海のためになることを感じて、食べて欲しいと思います。

消費者として思うこと

邦美丸の富永夫婦からお話を伺って、参加者同士で感想や疑問を出し合いました。

会場からはお客さんの反応や受注漁の難しさなどについて質問が出ました。自然相手のものだからこそ、獲れる獲れないが発生するものですが、それも含めてお客さんとコミュニケーションをとることで、消費者と生産者の距離が近づき、つながっていける手ごたえを感じているそうです。

また、若い世代の参加者から、「自分たちが好きな魚ばかり食べることが環境問題に影響を与えていることがわかった。満遍なくおいしい魚をいっぱい食べるという、食べさせてもらっている者として自分たちが努力をして変えていける部分もあるんだとすごく思った。」といった意見がありました。

お問い合わせ

岡山ESD推進協議会事務局(岡山市市民協働局市民協働部SDGs・ESD推進課内)所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

電話:086-803-1351・1354

ファクス:086-803-1777

電子メールアドレス:esd@city.okayama.lg.jp