「ユース活動支援助成金」事業報告(岡山県ユネスコスクール高等学校ネットワーク 学生スタッフ 川上寛人)

令和6年度岡山ESDプロジェクトユース活動支援助成金に採択され、2024年10月5日(土曜日)に玉川大学で開催された「第5回ユネスコスクール関東ブロック大会」に参加しました。

第5回ユネスコスクール関東ブロック大会への参加した理由

私は普段、岡山県ユネスコスクール高等学校ネットワークの学生スタッフとして、ユネスコスクール同士の情報共有や連携促進に取り組んでいます。また、次世代ユネスコ国内委員会の委員として、国内外のユネスコ活動に関する意見交換や企画の立案・運営などにも携わっています。

全国にはさまざまなユネスコスクールやユネスコクラブを擁する大学・団体があり、それぞれが特色ある活動を展開しています。しかしながら、団体間のつながりが弱いといった問題があります。この問題を改善すべく、これらをつなぐ“ハブ”的な役割を果たすことが私の目標の一つです。

今回、ユネスコ関東ブロックの参加を希望したのは、関東地域におけるユネスコスクールやユネスコ関連活動を行う大学・団体の取り組みを直接見聞きし、ネットワークを拡充したいと考えたからです。関東には活動規模や内容が多様な団体が多数存在しており、得られる事例や人的ネットワークを、岡山県ユネスコスクール高等学校ネットワークでの活動や次世代ユネスコ国内委員会での企画に活かせると考えました。

また、これまで参画している団体と現地で活動する学生とをつなぎ、新たなコラボレーションの可能性を探ることも大きな目的の一つです。

関東ブロック大会のプログラム

今回の大会のテーマは、「ユネスコスクールと全人教育-若者エンパワメントに向けた教師の役割-」でした。このテーマのもと、基調講演、パネルシンポジウム、分科会が行われました。

基調講演

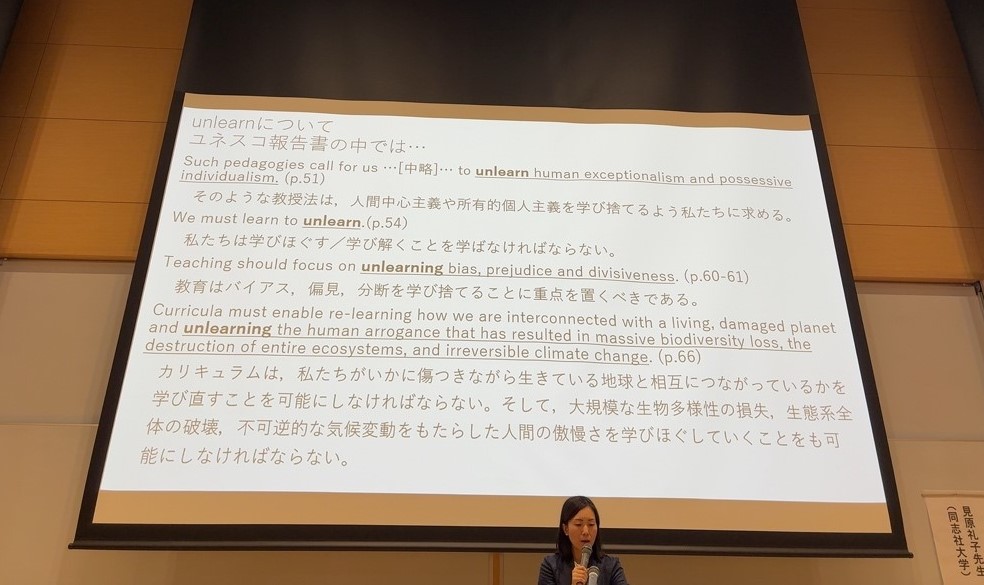

貝原礼子(同志社大学グローバル地域文化学部 教授)さんによる、「現代社会において求められるユネスコスクールの役割 - 若者エンパワメントの実験場としての課題と可能性 -」と題した基調講演では、「unlearn」の話などがありました。

「unlearn」とは、一度これまでの自分の経験や常識をリセットし、初心に立ち返って活動の意義や目的を問い直すという発想のことで、大切な考え方だと感じました。

パネルシンポジウム

「若者エンパワメントのために教師に求められる役割とは何か?」というタイトルで、パネルディスカッションがありました。

パネルディスカッションの中では「学校教育としての知の継承という役割を果たすととともに、生徒や学生が求められている社会的な要請を受け入れ、解決したいと思うことができる場を作り出すことが大切である」という発言があったことが印象的でした。

これは持続可能な社会にするための課題にも当てはまり、私たちユース世代も考えていかなければ、持続可能な社会を目指すことも危うくなるのではないかということを再認識させられました。私が自分自身の活動していることの意義などを考え続け、活動を続けることが解決の一歩につながるのではないかと思いました。

分科会(第4分科会)

今回、ユネスコスクール関東ブロック大会へ参加した目的のひとつである分科会では、次世代ユネスコ国内委員会の教育ワーキンググループの一員としてワークショップ「 My UNESCO Story Map〜ユネスコ活動を振り返り交流しよう〜」を運営しました。

この分科会の目標は、今ユネスコ活動に取り組むユースが高校・大学卒業後も継続的にユネスコに関わりたいと思うきっかけにすることです。参加してくれていた東京都立山崎高校の生徒たちと今までしてきたユネスコ活動を振り返ることで、活動の目的や意義を再認識することができたのではないかと思います。

私自身も過去に行ったことや今までしてきたことを考え直す機会はほとんどないので、見つめ直す良い機会になりました。また、実際に高校生と一緒に振り返りのサポートをする中で次世代ユネスコ国内委員会の主要メンバーから、運営側としての視点、ファシリテーションの進め方などを学びました。

本大会を通して学んだこと

関東ブロック大会に参加し、「unlearn」という視点の有用性を改めて感じました。特に基調講演で触れられた「unlearn」は、ユネスコ活動のように多様な人々と協働しながら社会課題に挑む際、柔軟な思考を保ち続ける上で不可欠だと実感し、今後活動していく際に意識していきたいと思いました。また、パネルシンポジウムで示された「学校教育は知の継承だけでなく、生徒や学生が社会的課題を主体的に解決しようと思える場を作る責任がある」という考え方も、私たちの活動への取り組みをさらに後押ししてくれました。

分科会の運営に携わるなかで、高校生や大学生が持つ多様な視点に触れられたことは、私にとって非常に大きな学びとなりました。とりわけ「My UNESCO Story Map」を活用しながら、参加者それぞれが自らの活動を振り返り、目的や意義を再確認する場を設けられたことは、運営側としても大きな手応えを感じる機会でした。また、各大学のユネスコクラブや新たに活動を始めようとする団体を結びつけることで横のつながりが強化され、情報交換の活性化や共同プロジェクトの立ち上げなど、今後の展開に大きな可能性があると考えています。

さらに、ユネスコ活動という言葉を聞いても「自分には関係のない世界」と思われがちな課題にも気づきました。ユネスコの理念に沿った活動は必ずしもスクールやクラブという枠組みにとどまらず、社会全体に貢献する様々な取り組みを包含するものです。そのため、活動の定義をより広く提示し、多様なバックグラウンドを持つ人々にも自らの行動がユネスコ活動につながる可能性を感じてもらうことが重要だと学びました。今後はこうした経験や知見を活かし、誰もが参画しやすいユネスコ活動の場づくりを推進しながら、ユース世代が主体的に持続可能な社会づくりに挑戦していくためのサポートを続けたいと思います。

終わりに

今後、関東と岡山のユネスコ関連団体をつなげる場を作ることで、地域を越えた協働の可能性が広がります。多様な視点や専門分野を持つ人々が互いに刺激を与え合うことで、新たなプロジェクトのアイデアや実践方法が生まれやすくなると考えています。持続可能な社会を実現するには地域単位で課題を解決するだけでなく、より広域的・多層的な連携が欠かせません。今回のイベントで得られたつながりや学びを活かして、岡山県内のユネスコスクールが日本各地の団体とも連携しながら行動を起こしていけるよう、今後も積極的に企画・情報発信を行っていきたいと思います。

関連リンク

やまこうニュースNo.20【3学年行事】ユネスコスクール関東ブロック大会の参加と代表生徒による分科会発表Part2

https://www.metro.ed.jp/yamasaki-h/news/2024/11/no_20_1.html別ウィンドウで開く

ユネスコスクール関東ブロック大会に参加して

https://note.com/unesco_japan/n/n761138dae75c別ウィンドウで開く

https://unesco-sdgs.mext.go.jp/column/youthnote-20250214別ウィンドウで開く

岡山大学大学院 教育学研究科 ESD協働推進センター

https://edu.okayama-u.ac.jp/esd/about/別ウィンドウで開く

岡山県ユネスコスクールネットワーク 学生スタッフ

https://www.instagram.com/okayama_ushsn_studentstaff/別ウィンドウで開く

次世代ユネスコ国内委員会とは

https://www.mext.go.jp/unesco/005/index_00001.htm別ウィンドウで開く

お問い合わせ

市民協働局市民協働部SDGs・ESD推進課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1351 ファクス: 086-803-1777