- テーマ:生きる力って何だろう? -ミンダナオ子ども図書館-

- 開催日時:2025年2月18日(火曜日)18時30分から20時

- 開催場所:Wonderwall(岡山市北区駅前町1-8-18イコットニコット2階)およびオンライン(Zoom)

- ゲストスピーカー:松居 友さん(父) 松居 陽さん(長男)

フィリピンで子ども図書館?

ゲストスピーカーの松居 友さん(以下、友さん)は、ミンダナオ島(フィリピン)のアポ山周辺に暮らす山岳民族「マノボ族」の村の首長の1人です。首長としての名前はアオコイ・マオガゴン。「心から人を助ける我らの友」という意味です。まずは、そんな友さんのこれまでの歩みを紹介します。

ゲストスピーカー 松居 友さん

1953年に東京で生まれた友さん。福武書店(現ベネッセ)児童書部の初代編集長を務め活躍するも、妻子との生活を優先して北海道へ移住、絵本作家となります。多忙を極め体調を崩したところ、知人の勧めでミンダナオ島を初めて訪問しました。

政府と反政府イスラム組織の石油資源などの利権争いで、40年以上にわたり内戦が続く同地域でしたが、厳しい境遇の中でも笑う子どもたちの姿に、心が癒され、また頑張れると感じたそうです。

しかし離婚を告げられ絶望を感じます。孤独の中、もう一度あの子どもたちの笑顔に会おうと再びミンダナオ島へ向かいます。そこにいたのは、内戦で家を失い、避難している子どもたち。彼らに笑顔はありません。

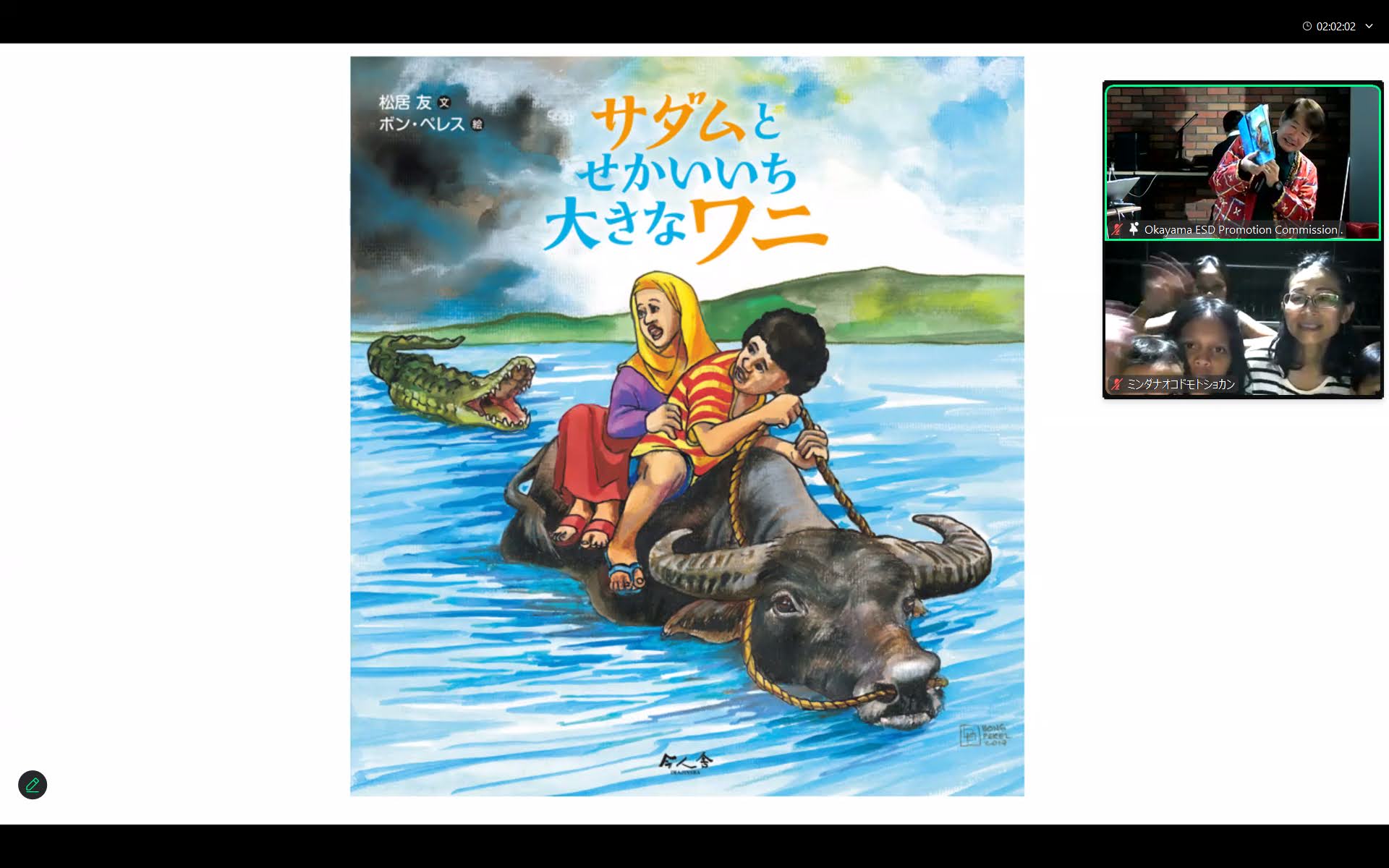

自分を救ってくれたミンダナオの子どもたちの笑顔を取り戻すために、自分にできることは何か?浮かんだ答えは、絵本でした。

現地の大学生4人とともに1998年から絵本の読み聞かせを始めました。笑顔が戻った子どもたちを見て、絵本には魔法の力があると信じることができました。

スタッフのエープリルリンさんと再婚、2003年に法人登記して、ミンダナオ子ども図書館(Mindanao Children’s Library 以下、MCL)としての活動が始まりました。

以来、「絵本は国境・民族・宗教を超えて心を一つにしていく。絵本は笑顔を運ぶ。」と信じて、子どもたちの笑顔を守るために命がけで活動を続けています。

ミンダナオ子ども図書館

MCLは、絵本の読み聞かせ、医療支援、就学支援、保育所支援、難民救済活動、植林活動などに取り組むNGOです。若者と子どもたちを、未来への希望の灯火と考え、戦争と貧困のない世界で、彼らが愛と希望を持って生きられる社会を作るために努力することを理念としています。

2001年に激化したミンダナオ島のイスラム地域における紛争の影響で、設立当初は戦争孤児や崩壊家庭の子どもたち200名弱を引き取り、ご飯を食べさせ、学校に通わせました。現在も、孤児や極度に貧しい状態の子どもたち80名以上と、友さんを含むスタッフ25名が寄宿舎で一緒に生活しています。宗教も部族も年齢も異なりますが、大きな家族として暮らしているのです。

松居 陽さんの思いと活動

日本で生まれ北海道で育ち、15歳でアメリカに移り、22歳の時に初めてミンダナオを訪れました。

ショックでした。2006年、当時の大統領がイスラムのゲリラに対して全面戦争を宣告し、15万人以上の難民が出ていました。難民キャンプに指定された場所では、子どもたちもヤシの葉などで作った簡易テントでの生活を強いられていました。

しかし、雨が降ると、子どもたちは外に出て雨遊びをしている。そんなたくましい姿を見て、生きる力について考え始めました。

現在、いろいろな村に出かけて読み聞かせ活動をしています。村の子どもたちが読み聞かせやおやつを楽しんでいる間に、スタッフは子ども一人ひとりの様子を見て、例えば服がちょっとボロボロとか、痩せていて健康に問題がありそうなど、サポートすべき子どもを見つけます。後でその子たちから話を聞き、必要であれば図書館で一緒に暮らせるようにして、高校や大学までサポートしていきます。

子どもたちと暮らしていると、生きる力の強さをよく目にします。洗濯機を買っても、これでは面白くないと、結局みんなで井戸の周りでワイワイと洗濯をします。日本では危険と言われる木登りですが、ミンダナオの子どもたちは一本の木を使っていろんな遊び方をしています。

躊躇なしに、考え過ぎずに行動に移す、その瞬発力と団結力にハッとさせられます。スマホなど画面越しに1人でする遊びを、果たして遊びと言えるんだろうか、とさえ思います。もしかしたら、遊ぶ力こそが生きる力なのかもしれません。

MCLでは、子どもたちの暮らしを支える活動を共に行う日本の若者なども受け入れています。ミンダナオの子どもたちの、生きる力や遊ぶ力を肌身で感じて欲しい、子どもたちが躊躇せず差し出すその手や友情を体験してほしいです。

日本では孤独に苦しむ人が多いですが、ミンダナオの子たちが孤独で苦しむなんて、ちょっと想像もできません。多分その概念すら理解できないでしょう。本当に人間は、孤独では生きられないように作られていると感じさせてくれます。

落ち込んだり、引きこもってしまったような方たちには、年齢問わずこの体験をして欲しいです。

生きる力って何だろう?

孤独を越えて

私(友さん)が落ち込んだ時、友人から孤児のための施設があると聞いて、子どもが好きだから行ってみようくらいの気持ちでミンダナオを訪れたのですが、子どもたちの明るさにびっくりしたものです。貧しい海辺の村で、外国人である私にみんな寄ってきて、すぐに手を繋いだりして。言葉は全然通じません。でも、心が通じると感じるんです。全然寂しくない。それどころか、故郷に戻ってきたような感じさえしたんです。

その感覚を持つのは私だけではありません。これまでに多くの日本の大学生がMCLを訪れましたが、彼らは子どもたちからすごく影響を受けます。突然わっと泣き出して『子どもの頃から壁を作らなきゃと思って生きてきたけど、ここへ来たらそれが全部崩れていく』と言った人もいます。

日本は自殺率がとても高い国ですが、ミンダナオの子どもたちの自殺率はアジアで最低です。日本は自殺率が高いと話すと、びっくりして『なんで死ぬの?あんなに豊かな国なのに』と言います。孤独が理由で死ぬんだと話すと『孤独で死ぬってどういうことかわからない』ともっとびっくりします。

MCLにいる子どものほとんどは、親が殺されたり崩壊家庭での暮らしを経験しています。孤独なのはこの子たちの方ではないか、と思いますが、『孤独はあるよ。でも死なないよ。だって友だちがいるもん。宗教や部族が違っても、兄弟姉妹、一つの家族だよ』と言うのです。

イスラム、クリスチャン、先住民が一緒に生活しています。それが死なない理由なんです。「友情と愛」と言ったら良いでしょうか。

生きる力が育っていく

MCLの子どもたちは早朝に起きて、薪を炊いてご飯を作ります。最初はガスレンジを用意しましたが、『こんなのつまんない、薪の方が良い』と言うのでヤシの廃材などで火をおこします。

鶏の首を切るように頼まれてびっくりする日本の滞在者もいます。でも、やってみて初めて『今までコンビニで鶏肉を買って食べていたけど、ここへ来て初めて命をもらっていることがわかった。世界が違う風に見えてきた』という言葉が出てくるんです。

生きるということはなんだろうか。

生活の中で様々な体験や工夫の場があると、子どもたちが夢を持てるのではないかと思います。それと同時に、自分の体験や絵本を通して死について考えたり、感じたりすることで、本当の意味で生きることの意味を捉えられるようになります。それが、生きることの出発点だと思うようになりました。

私は、たとえ自分の命がなくなっても、この子たちを救いたい。その思いで約25年間MCLを続けてきました。最も危険な地域で、外国人が絶対入れない所や山にも行きました。

絵本の読み語りをすると子どもたちがとても喜びます。その姿を見た親や祖父母も本当に喜んでくださいます。そこでは、心の繋がり、友情を感じます。

MCLを卒業して先生になる子がたくさんいます。その子たちは、外国で働くより自分の村を助けたいと、宗教や部族の違いを越えて、給料を使って子どもたちに食べさせるなど、MCLでの暮らしと同じことをしています。

たとえ辛いことがあっても、明るく思春期を迎えられる、そんな社会にしていきたいです。

寄宿舎での暮らしや年齢を超えた子どもたち同士の遊びを通じて、助け合いや相手の気持ちを察する心が磨かれます。そうした“ちまた”で子どもがお互いに育ち合う、そんな場がとても大切だと思っています。

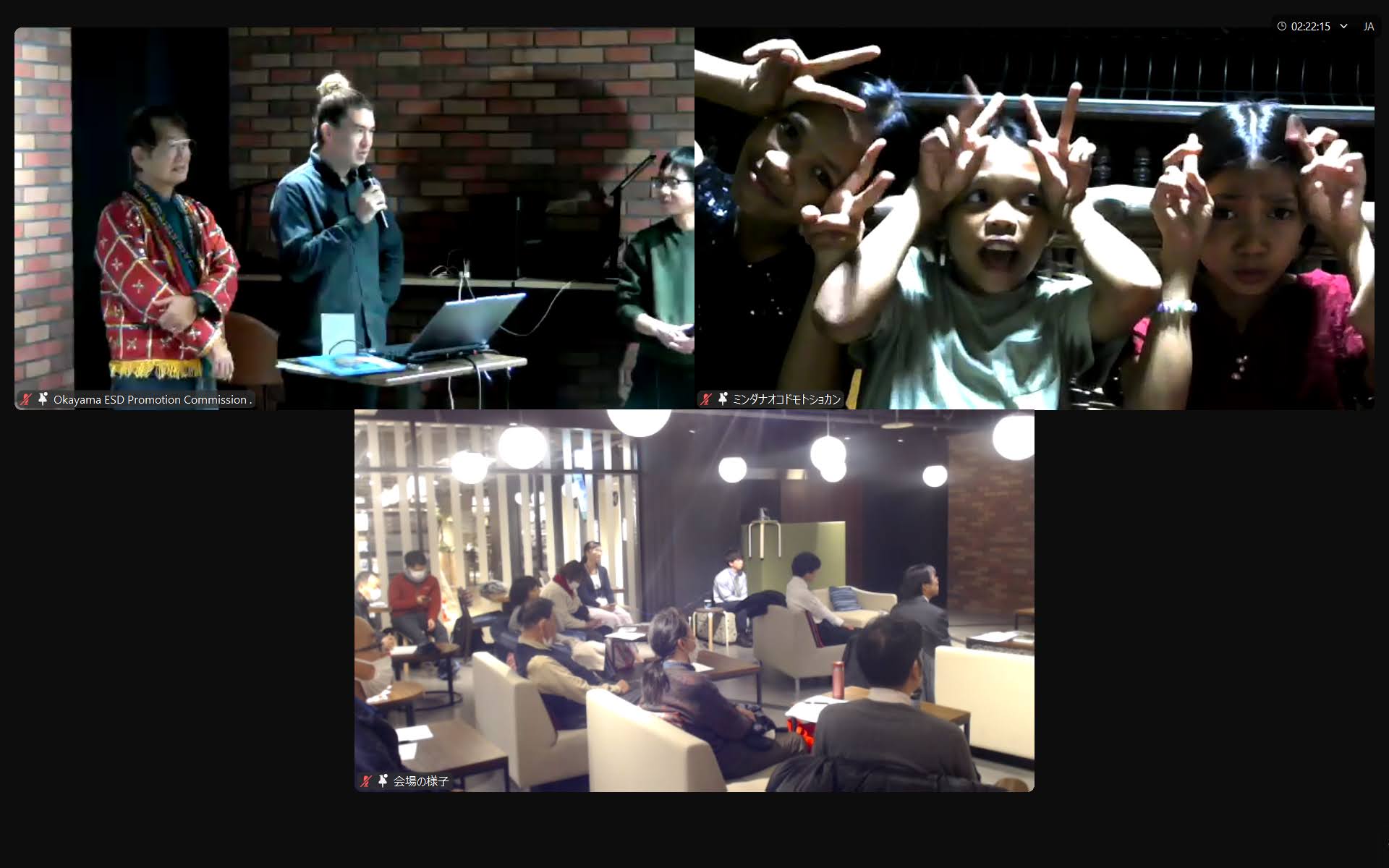

参加者の感想と子どもたちとの交流

お二人のお話を聞いて、今、心に浮かんでいることを参加者同士で共有しました。

「自然体」「笑顔」「生きる力」「人と人がつながる、受け入れる力。自然の中で育ち、遊ぶことはまさに生きること」「どうして日本の子どもたちは苦しいのかな?」など、お二人のお話の本質をとらえた言葉が様々に浮かびました。

最後に、MCLの子どもたちが、元気で明るい顔をオンライン上で見せてくれました。会場からもみんなで手を振って、とても豊かな、心が通う交流となりました。

お問い合わせ

岡山ESD推進協議会事務局(岡山市市民協働局市民協働部SDGs・ESD推進課内)所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

電話:086-803-1351・1354

ファクス:086-803-1777

電子メールアドレス:esd@city.okayama.lg.jp