- テーマ:知ることははじめの一歩!-外国にルーツを持つ親子とともに地域で暮らすために-

- 開催日時:2025年3月18日(火曜日)18時30分から20時

- 開催場所:Wonderwall(岡山市北区駅前町1-8-18イコットニコット2階)およびオンライン(Zoom)

- ゲストスピーカー:大倉 美恵さん INE(居場所づくりネットワーク)副会長

岡山には、1万5千人を超える外国人の方が住んでいます。コンビニで働く外国人スタッフを見かけることも多いです。マスコミの報道で見聞きする「多文化共生」という言葉ですが、身近に感じる方は少ないのではないでしょうか?

今回のESDカフェでは、第9回おかやま協働のまちづくり賞で入賞されたINE(いいね!)の活動を通して、外国の方との関わりについて自分事として考えました。

多文化共生の取組を始めたきっかけ

ある青年との出会いがきっかけで外国にルーツを持つ人たちに対する取組を始めました。彼は、小学生の時に母親が日本人と再婚し来日、学校に通い始めました。周囲の子どもたちは彼を「おい、〇〇と呼びました」何と呼ばれていたと思いますか?答えは「おい、バカ」です。

いつもこう呼びかけられるので、自分もこの言葉で人に呼びかければ良いんだと思っていました。ある日、先生にその言葉で呼びかけると、激しく叱られました。

それを聞いた時に、『何も知らずに、親の都合で日本に来た子どもが、なぜそんな言葉をかけられなきゃいけないのか。絶対にそんな体験があってはいけない。同時に、日本の子どもたちが絶対にそんなことを言ってはいけない。そういう言葉がない社会をつくることが必要だ』と思い、多文化共生の取組を始めました。

INEの活動で目指していること

外国にルーツを持つ親子の居場所

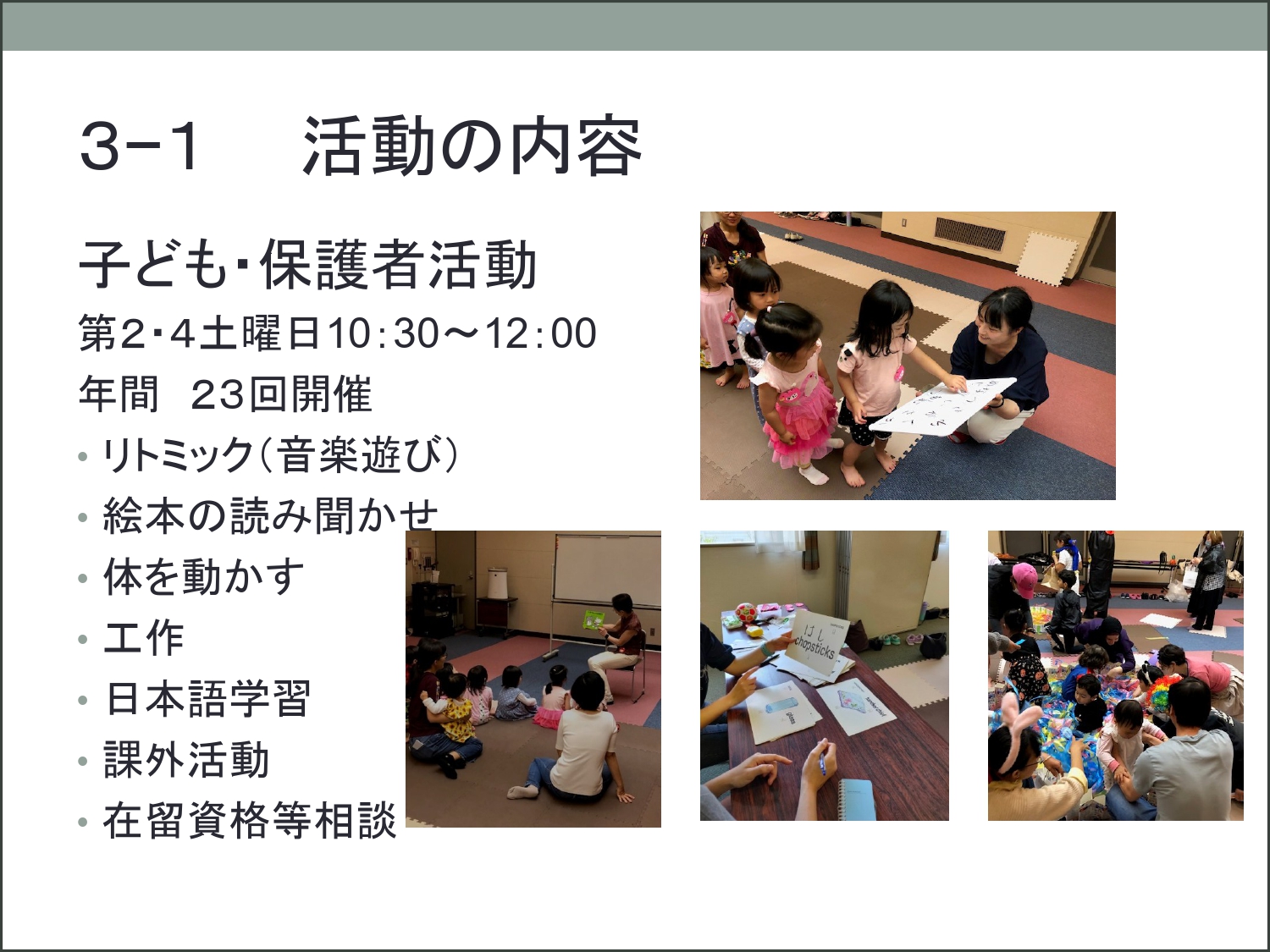

2021年8月に設立したINEでは、外国にルーツを持つ親子を対象に居場所を提供しています。岡山青年館を会場に毎月第2・4土曜日の午前中、年間23回開催しています。居場所では、音楽遊びや絵本の読み聞かせ、工作や日本語学習などを行っています。

2022年度は220人、2023年度は476人が参加しました。現在は韓国や中国、ガーナやアフガニスタンなど17ヶ国の方々が参加しています。

この活動を通じて目指していることは以下の6つです。

1. 在留外国人の孤立解消

来日して新しく人間関係をつくることはとても難しいです。大人でもそうなので、子どもはなおさらで、非常に狭い人間関係の中で育って行くことになりがちです。約10年前には岡山市内でブラジル出身の方が孤独死したこともありました。こうした状況を解消していきたいです。

2. 日本語・日本文化・日本の生活習慣の理解促進

日本語教室で日本語を習うことはできますが、つながった人と言葉を交わすことで生きた言葉が身につきます。日本の文化や生活習慣についても、つながりの中で言葉を交わしながら更に体験を深めていくことで理解が進んでいきます。

3. 安心できる居場所の確保

想像してみてください。周りにあるものが読めず、話していることが理解できず、何か話そうと思っても話せない状況を。見えない、聞こえない、話せない。このような状況で孤独を感じずにいられるでしょうか。自分の存在をわかってくれる、そんな居場所の確保を目指しています。

4. 自己肯定感の育成、自己能力の開発・発揮

日本語ができないということは、その人に能力がないということではありません。日本の生活習慣を学び、日本の中で自分の持てる力を発揮できるようになってほしいと思っています。

5. 課題解決支援

生活の中で、言葉や文化、習慣の違いで困ることはあります。そうした困りごとを一緒に解決していくことに取り組んでいます。

6. 多文化共生社会の構築

私たちは岡山の実家というイメージを持っています。オープンマインドで受け入れて、あなたと私一緒だよと思ってほしいです。

親子共通の体験で、人間関係を広げる

地域での人間関係の孤立は、子どもの育ちの狭さにつながります。子どもは子ども社会の中で言葉を学び、学校生活を通じで周りを見ながら習慣など様々なことを知りますが、親にはそうした機会がほとんどありません。

・高校入試の制度を親が理解していなくて、子どものサポートができなかった。

・良かれと思って卒業式に赤色のベストを着させたが周囲から浮いていた。

・絵を描く宿題があると知らず、夏休みの宿題を提出できなかった。

といったことが、日本では当然でも、外国の方にとっては馴染みがないことで生じています。こうしたことがきっかけで外国人親子の関係性が悪化することもあります。なので、親子が一緒に日本語、日本文化、習慣を学ぶのは大変重要なことです。

INEでは、親と子が一緒に来て、同じ体験をして、同じ言葉を使って、体験をします。

あいさつや順番に並ぶこと、ごみの分別ルール、場の準備や片付けを自分たちですることなどを、子どもを通じて学んでいきます。

「大きな栗の木の下で」を一緒に振り付きで歌うことなどもしています。保育園で子どもが教わってくることはあっても、親はそれが何なのか知らないので一緒にできない状況です。だからINEの居場所で一緒にやっています。

また、INEには就学前の親子が参加しているので、異年齢の子ども同士で、家族とは異なる斜めの人間関係も生まれています。保護者同士も話をすることで、お互いに学ぶこともあります。

この他にも、在留資格の専門員にも相談に乗ってもらうなど、生活の基盤に関わる内容についても話ができるようにしています。

韓国出身のヂャン・ウンシルさんに、自身の経験を通して感じている思いを語っていただきました。

夫とはカナダで知り合い、日本で暮らして14年ほどになります。初めは言葉も習慣も分からず苦労しました。夫からは、周囲の人とはプライベートな話はせず、周囲を伺いながらみんなと同じにしたら良いと言われていました。他人と同じという文化がすごく大変だと感じました。

他人と違うことを隠すのは悲しいと感じます。いじめが怖くて母国語を話せず、日本語しか喋れない子どもも増えています。自分の個性、自己表現をしないことが当たり前になっていて寂しいです。

韓国で多文化共生を学び、その国の人の意識を変えることが重要と知りました。違う立場の人の考えを認め、もっと社会が多様性を受けいれるようになって欲しいです。

多文化共生「はじめの一歩」

多文化共生は、誰のために取り組むのでしょうか?

日本の豊かな将来を考えた時に、未来をつくっていくのは誰なのでしょうか?日本人だけではなく、様々な国の人たちも、みんなで豊かな社会をつくっていきますし、それは自分のためにもなっていきます。

外国の方に向かって「おい、バカ」と言う子どもを育てたいですか?親の都合で日本に来てすごく寂しくて毎日泣いて過ごす子どもをつくりたいですか?

多文化共生の目的は、子どもたちが豊かに育つことだと考えています。

外国の方を見かけた時の日本人あるあるとして、以下のような声に出会います。

「外国の方がいたので声をかけようかなと思ったけど、突然私が声をかけたら困るだろうか。」

「英語ができないから話しかけたかったけどそのまま帰った。」

もし、あなたが言葉のわからない外国に行ったとしたらどうですか?誰かがやってきて、あなたの目を見て微笑みかけてくれたらどんな気持ちになるでしょうか?

嬉しくなって、近しい感じがするのではないでしょうか。

笑顔にはものすごく力強いメッセージがあります。相手の目を見て笑顔を送ると、言葉の壁を超えて、あなたのことを見ています、あなたと知り合いになりたいですよ、というメッセージが伝わります。

はじめの一歩は、“笑顔を伝えること”ではないかと思っています。

多文化共生「次の二歩目」は?

大倉さんのお話の後、まずは席が近い参加者同士で感想を共有しました。

オンライン参加した学校関係者から、「INEさんに来校いただき、日本語授業や指導計画への助言をいただくことは可能か?」と具体的な連携に関する問いかけがあり、今後の連携に向けた新たなコミュニケーションが生まれました。

会場からは、「目の前にいる外国の方が困っているかどうかわからないなあと思って、いざ話しかけるとなるとなかなか難しいかもしれない。でもニコッと笑顔を向けてもらえると少しホッとするというのはその通りだなと思いました。」などの感想がありました。

続いて、「はじめの一歩(笑顔)の次の、二歩目として私たちにできることは?」をテーマに意見交換を行いました。

「二歩目を踏み出すのはやっぱり難しいかもしれない」という自分自身をしっかり振り返っているからこそ抱く葛藤もありながら、以下のような様々なアイデアも聞かれました。

・笑顔の次には「どこの国の方ですか?」と聞く。その国についての会話を重ねることで互いに興味を持つと、親しくなれるのではないか。

・相手の国の言葉で話しかけてみると良いのではないか。

・子どもたちも大人も、音楽や打楽器、手を叩くなど世界共通のみんなで一緒に楽しめることをすると打ち解けられそう。

・町内会で担当者を決めて、外国の方が住み始めた時に、地域住民からの歓迎メッセージや困った時はいつでも相談してほしいこと、情報が欲しい時など気軽に尋ねていいことなどを伝えるためのカードを渡したい。

・公民館がパーティーや遊び場を提供できると、ここに来ていいんだよという発信にもなりそう。

参考リンク

お問い合わせ

岡山ESD推進協議会事務局(岡山市市民協働局市民協働部SDGs・ESD推進課内)所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

電話:086-803-1351・1354

ファクス:086-803-1777

電子メールアドレス:esd@city.okayama.lg.jp