令和元年9月2日市長記者会見議題

- 第2期子ども・子育て支援事業計画の量の見込みと確保方策(案)について(保育事業及び放課後児童健全育成事業)

令和元年9月2日市長記者会見資料

市長記者会見動画

第2期子ども・子育て支援事業計画の量の見込みと確保方策(案)について(保育事業及び放課後児童健全育成事業)

みなさんおはようございます。

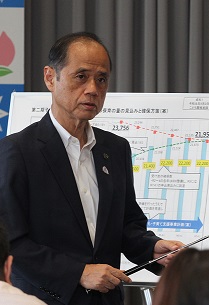

第二期子ども・子育て支援事業計画の量の見込みと確保方策(案)についてでございます。令和2年度から6年度の第二期子ども・子育て支援事業計画で定める事業の量の見込みと確保方策(案)を取りまとめたところであります。

13事業ございますけれども、その中で特に大きな柱となっております保育事業、そして放課後児童クラブについて報告いたします。5月末の会見で、今年4月の待機児童数353人を発表いたしました。その際、保護者アンケートを基にした今後の保育ニーズの見込みもあわせてお示ししたところであります。アンケート結果からは、今年10月の無償化の影響もあって大きく上振れすることが見込まれています。これを新しい支援事業計画の保育の量の見込み、保育ニーズとしております。

アンケートの数字は高めに出がちですが、この資料1の赤色の破線の数字は申込率で見ると65%、無償化、母親の就業率の上昇などにより保育ニーズは確実に増えております。可能性のある数字だと判断しております。

しかしながら、赤色の破線は潜在ニーズを含む保育ニーズ、実際の入園申し込みは、我々は下の緑色の破線のようになるのではないかと予想しております。後で図のところでも説明いたしますが、とりあえず口頭で申し上げますと、今年4月の入園申し込み1万8,284人と、簡易アンケート結果による来年4月の申し込みの見込み1万9,424人では、申込率で比較すると4.1ポイントの増となっております。それは直近5年間の申込率の増加の平均2.2ポイントのほぼ倍の伸びで当然無償化の影響を加味して設定したものであります。

そして、無償化はその年の令和3年4月の申し込みにも影響すると仮定して、同じ4ポイントの伸びを見込んでいるところであります。そして、その後は令和7年4月の2万1,957人、申込率65.6%に向けて緩やかな伸びを見込んだところであります。実際この範囲に収まるかどうかでありますが、この10月、来年春の見込みを見て判断するしかないのではないかと思っております。

次に、その確保方策、緑の破線を超えながら、かつ一年でも早くこの赤い破線に追いつくように整備を進めてまいります。具体の整備目標ですが、令和2年度から4年度の3年間毎年800人分、計2,400人分の確保を目指します。令和5年4月では、保育の受け皿は2万2,200人分、令和7年4月のニーズ、2万1,957人を上回ることができます。また申し込みが見込みを大きく下回るなど、必要であれば計画期間の途中でも整備計画の見直しを行いたいと思っております。

年間800の整備数に見込んでいるのは、主に認可保育園の施設整備であります。これまで進めてきた認可施設の整備数に比較して同じ程度の数字であり、決して少ない数字ではございません。ぜひとも民間事業者の方々に協力をお願いしたいと思っております。

しかしながら、民間事業者からは、保育施設整備の最大の問題は保育士不足であると言われております。保育士確保のため従来から取り組んでいる処遇改善事業等に加え、保育士宿舎借り上げ支援事業と奨学金返済支援事業を本年度から新たに開始しております。8月末現在、保育士の宿舎借り上げ支援事業は14人適用させていただいております。奨学金返済支援事業は70人程度となっております。保育の確保方策は保育士の確保とセットであり、引き続き拡大する受け皿に見合う保育士の確保に努めていきたいと思っております。

ちょっと分かりやすく説明します。

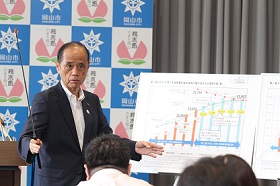

この数字が保育無償化を前提として、今年の1月にアンケートをとって、どれだけの方が保育に預けられるかということで、申込率は65.6%でありますから、量の見込みは2万3,700人余ということ。これが人口減少とともに2万1,957人ですから少子化ですね、人口減少というより。少子化の現象によりなだらかに減少している。それで、今回は今年までにここが確定ですから1万8,967人と基礎数字(保育の受け皿の確保実績)になっていますね。

まず、ここまで5年間の(入園申し込み率の)伸びは2.2ポイントです。それに対して、ここは4.1ポイント伸ばしている。多分みなさん方が疑問に思われるのは、この保育無償化がここの10月で始まるから、この令和2年4月にもっとこれが上がるのではないか。それで、なだらかに上がっていくのではないか、そういうふうに思われているのではないかと思いますが、実は完全無償化になるのは3歳から5歳であります。例えば、今4歳の子どもを見てみると、家庭で保育している人は、もう5%前後であります。

したがって、今はもう保育園か幼稚園に行っている。これは幼稚園でも無償化になってきますから、実際のその数字はあまり動かない。ただ、例えば一番効いてくるのは、今2歳、2歳の子が来年3歳になったとき。今、2歳の子は43.7%家庭で保育をされている。それが、例えば今4歳児、5歳児、これは幼稚園も保育園も、ですが、家庭保育が5%をもう切る。となると、そこは相当保育の希望が増える、保育園ないしは幼稚園の希望が増えるということになるだろうというように思います。しかしながら、これが全ての子どもたち、0歳から5歳の子どもたちにいくものではないんですが、ないというそういう仮定のもとで、この数字をつくっております。もちろん今の3歳児も少しは影響してきますけども、最も影響するのは今の2歳児、来年の4月の3歳児というのが増加要因として大きなものであります。詳しいことが必要であれば、後ほど担当に聞いていただければと思います。そういうことで、これも4.1ポイントという伸びをして、こっちでだんだんとなだらかにしたというのが一つの大きなポイントであります。それで、令和7年にはこの量の見込み、預けたいという率65.6%を掛けていったのが2万1,957人、これは到達させていきたいということであります。それで800人分ずつ増やしていく。

ここでもう一つのポイント、ここを見てください。2万2,200人分というのは、令和5年4月1日、これは800人分で、これは民間保育園を中心にやっていますから、これはなかなかここまで大きくなってくると、民間側がどこまでついてきてくれるかという問題があるんですが、我々としてはできるだけこのニーズを早く吸収したいということで、この2万2,200という数字は令和5年には完成させたいという数字なんです。普通ならこの供給量はなだらかに持っていくんですけども、最初のこの計画では1年2年3年で全部もう完成させる、そういう意気込みの数字であります。

そして、多分質問があるのではないかと思って、もう先に申し上げますが、来年の4月、我々は待機児童をゼロにしたいと常々申し上げておりました。それがどうなっていくのかということを、今の段階での想定ですが、少しお話を申し上げたいと思います。

今年の4月1日を見てください。入園の申し込みが1万8,284人でありまして、実際上供給量は1万8,967人あったわけです。しかしながら、待機児童が353人出てしまったのですが、この要因が来年の4月にもう一度あるかどうかというところであります。

1つは、供給キャパ、施設としてはそういう供給可能にしても保育士がいないから実際上受け入れられないという保育士の問題。それからやはり若干地域差、ある地域では需要が非常に大きくて供給が追いつかない、逆に供給が多くてなかなかお子さんが来ないというところもある、そういう問題。この2つの要素というのは、来年の4月1日も続く可能性はある。

もう一つ大きな攪乱要因がある、我々としては。今申し上げたように、令和2年4月の入園申し込み率を4.1ポイント増にしました。これは我々の無償化による影響の推定であります。その4ポイントがもっと増えていった場合というのは、これは需要がもっと増えるということになるわけで、待機児童が出てくる、唐突に出てくるおそれがある。もちろんそれが下触れすると、より供給が安定的になるということになると思います。

以上が保育関係であります。

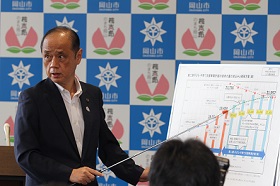

次に放課後児童クラブ関係を申し上げたいと思います。

放課後児童クラブの量の見込みと確保方策でございますけども、保育事業と同様に保護者アンケートをもとに量の見込みを算出いたしました。その結果、令和2年度の1万834人を最大値として、その後児童数の減少に伴い令和7年度に1万39人となることが見込まれます。これを児童クラブの量の見込みとしております。これまで第一期の利用児童数の増加傾向を見ると、高学年までの受け入れ枠を徐々に広げてきたこともありますが、受け皿を整備すればするほど利用児童数が増加していることから、潜在的なニーズは大きいと考えております。

また、母親の就業率のアップ、また就業希望の割合の増加などが上昇していることから見て、令和4年度からは保育の無償化による影響もあると考えております。令和4年度というのは、先ほど申し上げた今年の3歳児が小学校に入学するという時期であります。令和7年度までに1万39人分を計画的に確保したいと考えておりますが、地域の実情や児童数、利用状況の動向も見きわめながら、計画期間の途中でも見直しを検討していく考えであります。

(資料2 赤色の破線)これが今年の1月にアンケートを行ったときの量の見込みであります。この1万834人を前提として少子化の影響を加味して、この数字をつくっております。実際上、今年の数字、受け入れは7,815人でありますが、実際上、申し込みをして入れなかった人というのは79人しかいません。これはどういうことかというと、放課後児童クラブというのは、今小学校の1年から6年までが入っているわけでして、保育園と違って必ずしもこの児童クラブに預けなくても、保護者のみなさん方は働くことができることも多いわけでして、切迫感がこの保育ニーズに比べるとそんなにない。ただ、これだけのニーズがあるとなったときに、我々はどういうふうに整備をしていけばいいかということを考えたところです。

ただ、こういう保育ニーズを前提として、我々として整備を考えていかなければいけないだろうということで、令和7年4月には1万39人を受け入れていくという前提のもとに、600、400、200、200、200という数字で整備を進めていくということにさせていただいております。主に施設の問題、この前の記者会見で申し上げましたように、支援員の関係もございますけれども、こういったことを満たしながら、このニーズに合わせて整備をしていく、こういったことを考えているところであります。

最後ですが、資料3を見ていただければ、その他の事業についても記載しております。家庭で育児をしているお母さん方の不安や孤立感の軽減を図るため、保護者の交流の場となる拠点を充実させる地域子育て支援拠点支援事業と、保護者へのアンケート調査でニーズの高かった病児保育事業について拡充する必要があると考えております。具体的には、来年度以降の予算編成時に検討していきたいと思います。

以上です。

質疑応答

- 記者

令和3年度は2万600人という数字になっていると思うんですが、令和3年、保育園のほうですね。今年度、残念ながら待機児童がまた出まして、来年度もまた出る可能性があると思います。逆に、岡山市として待機児童が出ないという可能性というのは何年度ぐらいだと思いますか。 - 市長

まず我々は来年度も諦めたわけではありません。なぜならば、令和2年の4月1日を見てください。一応供給量は、我々としてはニーズを上回っていると思っているんです。しかしながら、我々がずっとやってきたときからの問題点である保育士の不足っていうのは続いているということもありますし、やはり地域差っていうのも大きい、これもまだ続いています。それとともに、今回の無償化でどこまで申し込みが増えてくるのか読めないところがあります。

そういう面で、来年の4月を待機児童ゼロになるっていうのは、ここでもちろん宣言できるような段階ではありませんが、我々としては保護者のみなさんのことを考えると、一刻も早くゼロに持っていきたいと思っておりまして、そういう姿勢でやらせていただきたいと思っています。 - 記者

逆に第一期のときに、その問題点が見えてきたと思うんですね。いわゆるマッチングの問題、それから保育士確保の問題、それが今度第二期にはどういうふうになるんでしょうか。 - 市長

第一期の最後が、それこそ無償化の影響がもろに出てきます。となると、これも数字的にはある程度分析もできるようになると思いますね。それを見て、第二期のこの5カ年の中における、一応計画はこうつくりましたけれども、具体の動きについてより詳細に詰めていくことはできると思います。 - 記者

何点かお伺いしたいんですけども、まずは今回計画を表明されましたけども、受けとめとして無償化の影響は、実際数字を示してみて、どのように受けとめられたんですか。 - 市長

今も説明させていただきましたが、無償化の影響っていうのは、最大2万3,756人までニーズが高まっているということで、それに向けてやっていかければならないのですが、各年の影響はそれぞれ今分析して、ここに提案させていただいているところであります。 - 記者

受け皿確保で2万2,200人という数字が出ていますけれども、市長がおっしゃったように、保育士の確保という部分も非常に難しい問題と思うんです。そこについては、市長、現段階で何か新たな策はあるんでしょうか。

- 市長

保育士については、市独自で処遇改善事業をやりました。給与2%アップについては、この前も園長会と話をさせていただきましたけども、非常に好評であります。プラスの影響は、私は相当あったと思っています。

それ以外にも、先ほど申し上げたように、奨学金、それから宿舎の支援、こういったことも今効いてきているところであります。それがどこまでのものになるのかは、これからよく分析をしてみないといけないんですけれども、我々としては、今の段階では、やるべきことはやっているつもりであります。ただ、来年度に向けてどういったことが可能なのかは実態をよく見ながら、また議論していきたいと思っています。 - 記者

待機児童の関係で、先ほど市長が記者の質問に対して、待機児童ゼロを「諦めたわけではない」と。やっぱりこれまでは市民もこのような情報は知っていると思うんですけれども、来年度市民もゼロになると期待していた人も多いとは思うんですが、改めて今日の会見ですと、出てくることもあると。やはりちょっと意見が変遷しているといいますか、もちろん社会情勢が変わっていると思いますけれども、そのあたりは実際、市長としてはどうお考えでしょうか。 - 市長

何度も申し上げますが、私が市長を就任したとき、待機児童はゼロでした。でも、おかしいじゃないかと。周辺部に1つ空きがあれば、中心部で保育園に預けたい人がいくらいても、それは待機児童ゼロとしてしかカウントされないというやり方はおかしいのではと申し上げました。待機児童の定義を大幅に変えさせてもらいました。そうして見ると、700人も800人も数字が出てまいりました。一時期は、日本全国の市区町村の中でワースト2、たしか3年連続だったと思いますが、になりました。我々として最大限、この少子化に力を注いでまいりました。

平成27年の保育幼児教育関係事業費っていうのを出しますと、186億8,600万円です。それに対して、平成31年は304億530万円、1.6倍になっているところであります。ここまで伸ばしていって、今年の4月に待機児童を353人まで減らしましたよね。一定の成果が出ていると思いますし、多くの保育園等々の整備によって、実際上、お父さん、お母さんはずいぶん楽になったのではないかなと思っております。

そういう面で、今まで取り組んできたこの数年間の岡山市政の方向は、私は正しかったと思っています。ただ、急激な伸びがあるのと、各地でこういう無償化の影響などで保育士の取り合い状態にもなっていることは間違いありません。それも一つの攪乱要因ですし、一番大きいのは今年の10月からの保育無償化の問題だろうと思います。これがどのように効いてくるかでありますけれども、我々としては数字もさることながら、保護者のためにやれることはやっていくという姿勢で臨みたいというように思っています。 - 記者

保育士に対して借り上げですとか、給料アップですとか、そういうことをやっていると思いますけども、その見込みに対してどの程度の方が利用されているのかというのと、それを加味して来年度もゼロを目指されているということで、それで保育士が確保される可能性があるのかということについてお答えいただきたいです。 - 市長

先ほど言ったように、宿舎借り上げ支援が14人。あと奨学金返済が70人程度となっていますが、もちろん処遇改善は認可保育園の保育士には全てかかってまいります。そういうことで、一定の効果はあったと思うんですが。保育士になられる人っていうのは、やはり地元での就職願望が非常に強い人が多いと思います。したがって、岡山の中で保育士が確保できなければ、外から採ってくるみたいな話になってしまいます。もちろん潜在需要を顕在化するっていうのがありますけど、どこまでやれば効くのかというのは、何ともいえないところがあるんですね。

とは言いながらも、やるべきことをやっていくっていうことしかないというのが現状であります。 - 記者

今の繰り返しなんですけど、確認させてください。

待機児童の数をゼロにするという計画なんですけども、先ほどの話からするとあきらめてはないということで、とりあえず来年春の目標を、例えば2年後に下方修正というか、ずらすとかそこまでは考えてなくても、今の計画も維持するという、現時点ではそういう考えということでよろしかったでしょうか。

- 市長

逃げを打っているわけでも何でもなくて、なぜ令和2年の4月に待機児童をゼロにすると申し上げたかというと、我々が精いっぱいやって、令和2年ぐらいには何とかなるんではないかと我々の中で分析し、これ以上の前倒しは難しいということで、ぎりぎりの線を出して、みなさん方の前で令和2年の4月と申し上げたんです。

重要なのは何のためにそれをセットしたかということなんですね。そのために我々としては保育園の整備等々を進めて、保護者のために役に立ちたいということでさせていただいた。

供給量的には相当数やっています。今言ったように、平成27年から31年の予算6割増でやります。こんな事業はほかにあまりないと思います。ここまでやらせていただいている。ただ、その中でいくつかの攪乱要因が出てきている。無償化なんていうのを当時は全く考えていませんでしたから。

だから、このごろよく全国の待機児童数の報道もありますが、そんなに順調に待機児童の減は動いているわけじゃないという報道がよくなされていますよね。そういうことは、我々のほうにも、こんな大きな攪乱要因が出てくるとは思わなかったというところはあります。ただ、来年の4月までやれることはやっていこうじゃないかと。今の計算でいくと、申し込みの見込み数に比べて供給量は上回るところまではいけそうだと。そういうふうになると、コンシェルジュさん等に活躍していただいて、行ける保育園にご案内して、できるだけ待機児童がなくなるようにやっていこうというのが私の方針であります。したがって、それを2年ずらすとか3年ずらすとかということを今言うべきではないし、言いたいとも思いません。 - 記者

最終的には受け皿は2万2,200人でとりあえずという形だと思うんですけど、現状からいくと約1割、2割近く増やさなきゃいけない数字ですよね。1万8,000から2万2,000ということは。これって実際、いろんな要因が必要だと思うんですけども、保育士の確保という視点でいくと、どれくらい保育士を増やせば達成できる数字なんですか。 - 市長

平均は6人だよね。 - 担当者

6.4人ぐらいで計算します。 - 市長

だから、今からいくと4,000人ぐらいですか。4,000人を6で割ると、保育士の確保数が出てきます。 - 記者

ということは、ざっと言ったら600人、650ぐらいが必要ということ。 - 市長

そう、それくらいですね。600台ですね。 - 記者

650人増やせるんですか。 - 市長

いや、増やさなくてはいけないのではないでしょうか。

これは全国の問題ですよね。別に政府の方針をどうこう言うつもりはないんですけど、多分ある程度の大きさの市では同じような議論が全て行われていると思いますね。特にうちの場合は、この保育園の整備が遅かったという影響がそのまま出ていることは間違いないんですけども、それにしてもやっぱりこれは全国の問題でありまして、愚痴を言っても仕方がないので頑張ってやるしかないと思っています。

お問い合わせ

市長公室 広報広聴課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: (広報担当)086-803-1024 (広聴担当)086-803-1025 ファクス: 086-803-1731