「児童文学セミナーin 岡山」報告(実行委員長 小郷文子)

開催日時:令和6年11月23日(土・祝日)9時~17時30分

料 金:1000円 (大学生以下無料)

会 場:就実大学S館(岡山市中区西川原1-6-1)

来場者数:約140人

分科会A 村中李衣さん

子ども向けワークショップ

1.イベントの目的

児童文学や子どもの読書において、子どもの意見に耳を傾け、子どもの力を信じ、子ども自身の輝きを大切にする姿勢は基本となる。子どもの権利条約批准から30年、こども基本法の施行を機に、子どもの本に関わるさまざまな分野の方たちと共に改めて子どもの力を見つめ直し児童文学の役割や読書の可能性を考えるべき時です。そのため今回、児童文学を通じて改めて〈子どもの力〉を見つめ直す機会として「児童文学セミナーin岡山」を開催させていただく運びとなりました。

岡山市は、坪田譲治文学賞や市民の童話賞など、長年の児童文学の振興に力を入れた功績が認められ、昨年、日本初の「ユネスコ創造都市ネットワーク」文学分野の加盟都市に認定され「文学創造都市おかやま」としてとても強力な追い風となりました。この機に全国レベルの児童文学セミナーを岡山で開催できたことの意義は大きいと考えています。

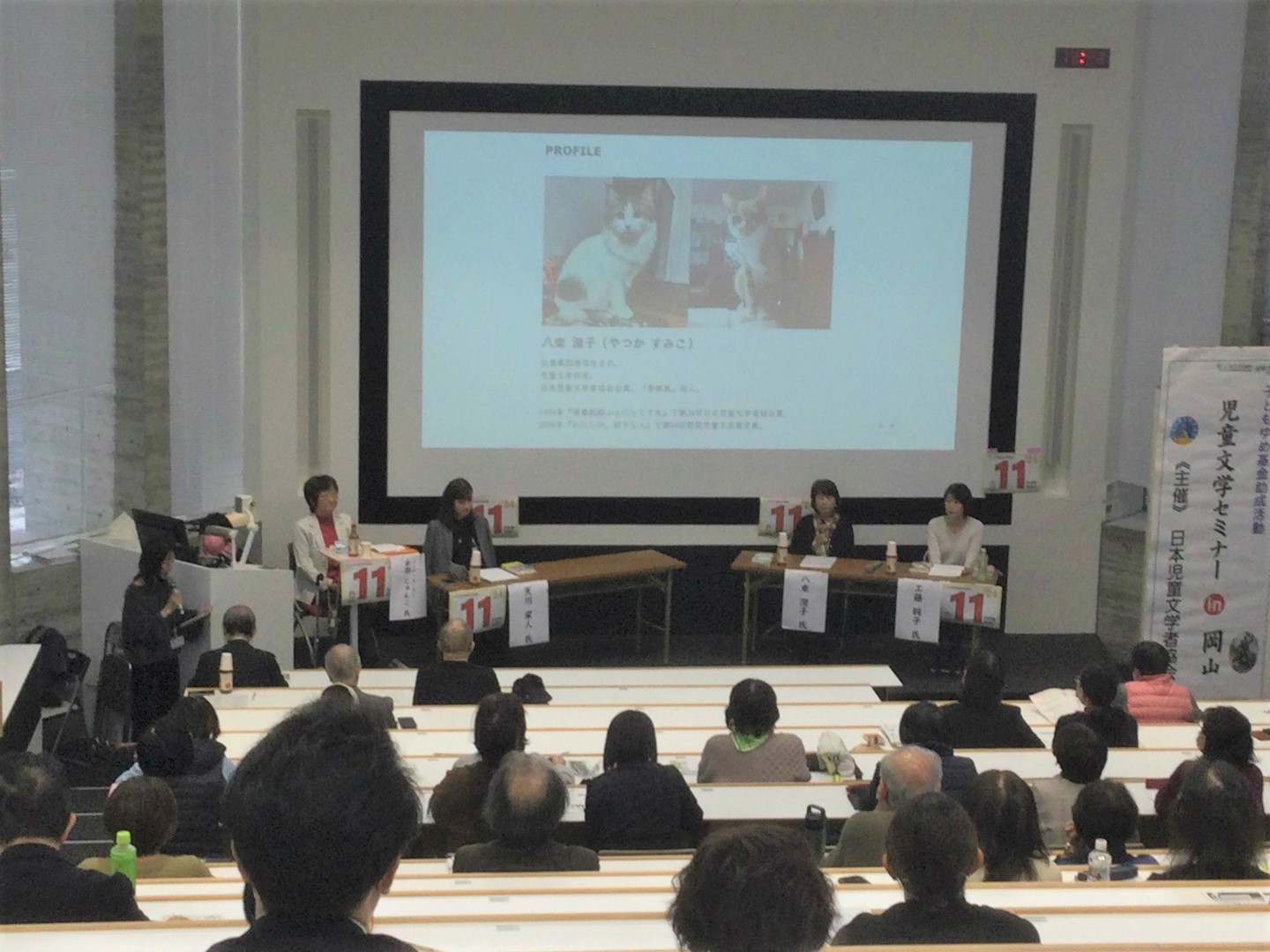

シンポジウム

分科会C

2.イベントの内容

午前に4つの【分科会】と午後【全体会】で構成。

【分科会A】実践家としても有名な村中李衣さんのトークで、「今生きている場所の呼吸をどう描くか」をテーマに、作家としての村中李衣さんの創作エピソードや養護施設などでの読み合いなどエピソード満載の村中ワールドが展開されました。

【分科会B】長年各種教育機関、スクール、公共機関などで創作指導を行われている榎本秋さんによる発想法を学ぶ創作ワークショップ。年齢層は全体的に高齢の方が多いが中学生や若い方も参加。普段から創作している方や、高校の文芸部顧問、地域の創作グループの方など創作経験者で発想力の地力の高さを感じました。グループワークは自分にない知識や発想が身につくというのが榎本先生の持論で、実際に参加者は議論をする中で新たな世界に触れていた様子が見えました。

【分科会C】公共図書館司書や学校図書館司書から、子どもと本をつなぐための取組や、活動をする上で大切にしていることの実践レポートがありました。

公共図書館は、「岡山市子ども読書活動推進計画」の3つの基本方針、「子供が読書に親しむ環境の整備」、「家庭・学校・地域のネットワークづくり」、「子どもの読書活動についての情報発信」として、子どもが読書に親しむ環境整備の取り組みが紹介されました。学校図書館からは、中学校の学校図書館に勤務の司書から学校図書館に常駐する学校司書として、的確な資料を提供し学習や読書活動を支えていることが話されました。地域での学校図書館カフェの開催は、幅広い市民に学校図書館や学校司書の役割を発信し、市民と学校司書とともに学校図書館の在り方を考え学校図書館を充実するというきっかけづくりになっています。

【分科会D】物語の構成を分かりやすく伝え、子供たちが自分だけの物語の構成を考えるワークシートに取り組みました。絵本「としょかんねずみ」の読み聞かせ、ミニ本作りのキットを使って、自分だけのミニブックを作りました。子どもたちの取り組み具合に合わせて、スタッフの臨機応変な対応があり良かったです。

【子どものワークショップ・~絵本の世界を拡げる~】子ども向けに午後から講演会と並行して、簡単で楽しい工作、読み聞かせ、手遊びなどが行われました。保護者が一緒に取り組んだりスタッフがサポートしたりすることで、どの子も安心して取り組むことができたように思います。帰りがけの親子の笑顔が印象的でした。

《シンポジウム》

それぞれの著作を題材に作家のキャラがわかりやすく示された講師紹介に始まり、赤羽さんをコーディネーターに、工藤さん・天川さん・八束さんらが、前半は児童文学と子どもの権利の関係性について、具体的な児童文学作品を通して、「なにを書いて、なにを書かないか?」について、ジェンダー問題やいじめ、息苦しい学校規則などの問題について講師陣の経験や思いが情熱的に語られました。中盤ではコーディネーターによる質問スタイルで、創作活動にまつわる取材の実態や書かれた作品の裏話、作家同士のつながりや作家になったきっかけなど、現役作家ならではの生の声が届けられました。

後半はお客さんからの質問に講師陣が回答するコーナーとなり、「作家を増やすために必要なものは何か」「創作活動のモチベーションの保ち方」「後進へのエール」のような質問が出ました。強い主張とエネルギーを持つ天川氏、理路整然と問題に立ち向かう工藤氏、自分の興味にまっすぐでバイタリティ豊かな八束氏がそれぞれに強烈な個性を発揮して、全体を通して笑い声の絶えないシンポジウムとなりました。赤羽氏の講師陣への深い理解と踏み込みの鋭さが時に緊張感を漂わせつつも、各人の尽きないエピソードと世代の分かれた三人の視点の違いがなんとも言えぬおかしさを生みだしており、結果メリハリの利いたトークライブのようなイベント感に参加者の盛り上がりを感じました。

《記念講演》

名古屋大学教授、内田良先生に『誰が校則を変えるのか―学校リスクの見える化活動』と題して、校則の話題を中心に、広く子どもの人権やリスクについて話された。学校現場が抱えている様々なリスクについて。コロナ禍のオンライン授業、部活動中の事故、いじめなど、具体例を挙げながら、リスクを感覚や古いイメージでとらえるのではなく、具体的に調査、数値化し エビデンスを示すことで、軽減する取り組みについて話されました。学校を取り巻くリスクはそれぞれが複合的に絡まり合っています。内田先生は、校則についても、生徒、教師、保護者への調査結果を比較することで、問題点(三者間の認識のズレ)を見える化されていました。時代と共に、学校に何もかも依存する「学校依存社会」で、教師の負担が増える中、教師と生徒、保護者が敵対するのではなく、少しでも学校内のリスクを軽減できるよう歩み寄り、話しあうことが大切。生徒主体の校則見直しについての事例紹介と、そのやり方について内田先生の投げかけもありました。

3.イベントの実施実績

・チラシの配布枚数は10000部。大量のチラシは後援の岡山市の広報誌配布ルートの活用や関係各位宛に郵送により早々に配布できました。子ども向けのチラシは担当部署と綿密に協議しながら100部作成しほとんどを直接手渡しで配布。

・また年間を通し、協会の総会時でのアピールや機関誌、会報による告知記事掲載で全国各地の協会会員をはじめ、関西・四国などの近隣県への広報も幅広く行いました。

・随時発信の協会ホームページで「岡山セミナーブログ」のコーナーを作ってもらい、チラシ掲載、岡山の記事で積極的に広報しました。また、Xでの発信も積極的に行った。

・岡山以外にも広島、香川、徳島、兵庫、大阪、佐賀から参加され、分科会などの内容も地域トークが盛り上がりを見せた。

・佐賀の方や四国の方たちは参加した理由として、地元ではこういったイベントがないからとのことだった。県外の方の参加の多さは別の分科会でも同様な傾向だった。

4.当日の様子

・会場が岡山駅から一駅という立地の良さで、参加者にはわかりやすかったと思う。

・会場を就実大学のS館を借りたことで、想定以上の参加者受け入れや、受付をはじめ講師紹介の書籍本や関連冊子の展示スペースも余裕が持てた。

・当日をイメージした人の流れに合わせたシミュレーションを重ね、スタッフ配置も概ね出来ていたように思う。各分科会の会場やホールに人が殺到したり混雑や詰め込まれ感もなく実施することが出来た。

・参加者の年齢層は学生から働き盛りの方々、ご高齢の方まで実に様々な年代に分散していた。

・全体会も余裕のある大きなホール会場で、それぞれが過ごしやすい位置で聞けていたように思う。参加者のスタンスも様々で、前の方の席で体験談に笑っている方がいれば取材の裏話や作家の考えについて細かくメモを取っている方もいた。

・昼食も各分科会会場が利用できて参加者もスタッフも安心できたと思う。

・各分科会では東京の協会関係者との事前の打ち合わせを重ね、当日は東京メンバーと地元スタッフとがうまく連携をとり、受付・記録・連絡等スムーズに進行できた。

・大学の協力配慮により会場の事前見学が可能となり、機器や備品の確認、動線のチェック、危険箇所の把握、車椅子の方や要約筆記の手配など調査することができていた。

・細やかなプログラム調整や変更など当日は本部と司会などラインなどの利用で素早く伝達共有した。

・新幹線遅延というハプニングで、講師の到着が遅れ、スケジュール変更により学生の参加が減ったことが唯一残念で、このことは今後の課題にしたい。

5.来場者の声

・分科会A参加者……子どもたちの成長・生きる力を信じて「ただその場にいる」ことが大切なんだと改めて思った。効率性や成果重視の社会になってしまったのは悲しいが、自分の出来ることで子どもたちと関わって行こうと強く思いました。村中さん、元気パワーありがとうございます。

・分科会B参加者……対話しながらイメージを膨らませ、キャラやストーリーが広がってとても楽しかった。こうやって実体験を盛り込みお話しを作ってみるとリアルとファンタジーの合わさった面白い話が出来る気がしました。ありがとうございました。

・全体会参加者……シンポジウムは具体的で、どの作家さんも信頼して読んでいましたがその思いを改めて確かめられた気がします。「土壌」について八束さんが学校司書の充実を訴えられたのとても良かったです。精神論でなく条件整備をきっちり行政に求める、さすがでした。天川さんのペンネーム気になっていたので聞けて良かったです。

・全体会参加者……講演の内田先生のリモート講義を聴いたことあります。対面だと一層パワフルですね。忘れたこともあったので思い起こしながら聞かせてもらいました。SNSや家庭など子どもが落ち着ける場所の調査など興味深かったです。図書館が子どもの居場所になればいいと思いました。

・全体会参加者……内田先生の講演は、4月から教師として働きますが常に自分目線で考えるのではなく子どもをベースにして考えることがいかに大切なのかを知ることが出来ました。簡単なことに思えるかも知れませんが、なかなか出来ないことだと思います。少しずつでも実現していきたいです。貴重なお話しありがとうございました。

6.総括

岡山市の文化振興課、『文化創造都市おかやま』に後援・応援いただいたおかげで、参加者数・セミナーの形も想定を超えて、とても大きく羽ばたく素晴らしい結果となったことに心から感謝したいと思います。更に、当日は参加者全員に『文化創造都市おかやま』発「ちいさな物語」マガジン『うったて』配布、交流会やシンポジウムでの行政からの生の発言なども聞くことが出来てとても充実したセミナーとなりましたた。思えば、2000年に子どもたちの読書活動を支援する「子ども読書年」の活動があり、2003年倉敷セミナーを経て、今回の岡山セミナーでかつての仲間と集まりあえたことも大きな喜びとなりました。セミナーも一日開催とはいえ、充実した内容を準備でき、新幹線遅延のアクシデントはありつつもなんとか乗り越え、スムーズな進行が出来たと思います。この元気で素敵なネットワークを今後も大切に育て、文学仲間と相互の活性化や希望を未来へつなげたいと思います。

(本記事は、児童文学セミナーin岡山実行委員会よりいただいた報告書をもとに文学創造都市おかやま事務局が作成しました)

お問い合わせ

岡山市役所スポーツ文化局スポーツ文化部文化振興課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

電話: 086-803-1054

ファクス: 086-803-1763