事業の概要

不妊治療を受ける方の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを目的として、不妊治療(保険が適用される体外受精および顕微授精等の生殖補助医療)に要した費用の一部を助成します。

- 不妊治療費助成申請の【電子申請ページ】はこちら別ウィンドウで開く

1.対象となる不妊治療

保険が適用される体外受精および顕微授精等の生殖補助医療

※生殖補助医療のために行われた男性不妊治療(精巣または精巣上体から直接精子を採取する手術)も含みます。

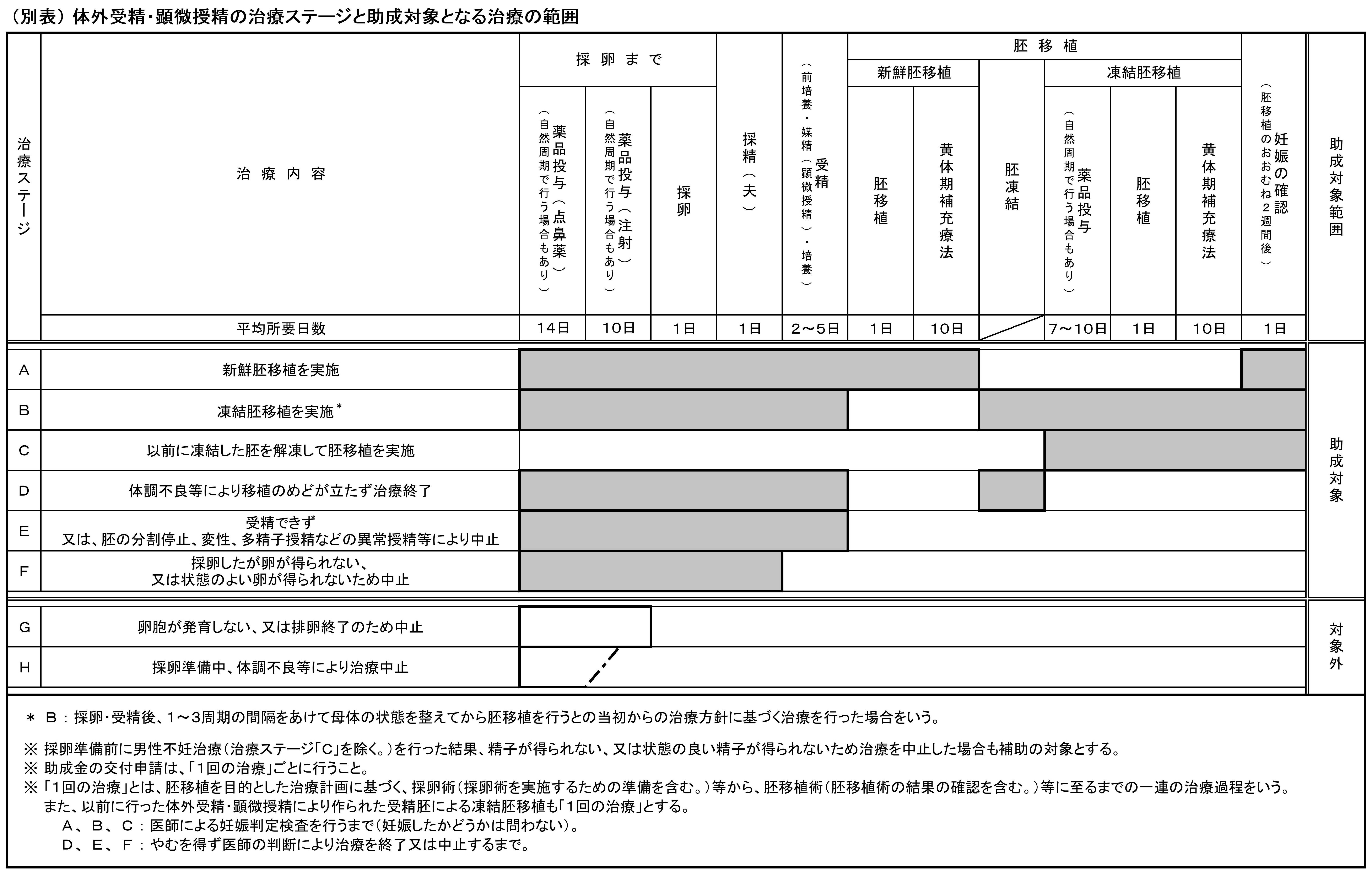

※令和7年4月1日以降に治療開始(治療計画作成)したものに限ります。※胚移植を目的とした治療計画に基づく、採卵術(採卵術を実施するための準備を含む。)等から、胚移植術(胚移植術の結果の確認を含む。)等に至るまでの一連の治療過程を1回の治療として扱います。(別表 治療ステージA~F参照)

【注意】保険が適用されるためには、次のとおり年齢・回数の要件があります。(令和7年7月現在)

〔初めての治療開始時点の女性の年齢に対する回数上限(1子ごとに)〕・40歳未満・・・通算6回まで

・40歳以上43歳未満・・・通算3回まで

※詳細は、不妊治療に関する取組ページ(こども家庭庁)別ウィンドウで開く内のリーフレットまたは受診医療機関にご確認ください。

2.助成の対象となる方

次の要件のすべてに該当する夫婦(事実婚も含む)が助成の対象になります。

- 保険医療機関で不妊治療を行うための治療計画の作成を受けていること

- 夫婦のどちらかまたは両方が、治療開始日から申請日まで岡山市に住民登録があること

- 岡山市税(市民税、固定資産税等)の滞納がないこと

- 同一の治療に係る医療費に対して他の自治体から補助を受けていないこと

3.助成金額

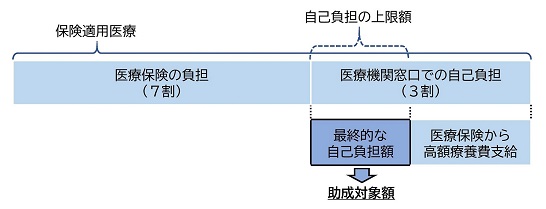

1回の治療(一連の治療過程)につき、医療機関へ支払った医療費の自己負担額を助成します。(上限10万円)

※治療に係る院外処方がある場合は、薬局へ支払った薬剤費を含みます。

※お二人ともが不妊治療を受けた場合は、お二人の医療費の合計額を助成対象額とします。※医療保険者から高額療養費・付加給付の支給がある場合、その額を差し引いた額を助成対象額とします。

(注意)高額療養費や付加給付の支給を受けるためには、医療保険者への申請が必要な場合があります。(※高額療養費等の支給対象になる方は、医療保険者からの支給決定を受けたうえで、不妊治療費助成申請をしてください。)

4.申請方法

申請は、1回の治療(一連の治療過程)ごとに行ってください。

- 1回の治療(一連の治療過程)終了後、下記の必要書類をご用意ください。

- 申請期限までに電子申請(申請書(様式第1号)のオンライン提出)を行ってください。(申請書と受診証明書等の内容の記入が必要です。)

※申請データを送信した後は、申請内容は手元に残りません。申請内容を保存しておきたい場合は、送信前に入力画面を印刷するなどしてお控えください。 - 電子申請後、7日以内に添付書類(下記の必要書類のうち(1)~(7))を提出してください。(郵送可)

※提出がない場合は、申請手続きが完了となりません。

- 不妊治療費助成申請の【電子申請ページ】はこちら別ウィンドウで開く

必要書類と提出先

(1) 岡山市不妊治療費助成事業受診証明書(様式第2号)

*受診した保険医療機関の医師に記入を依頼してください。※1回の治療(一連の治療過程)が終了し、治療にかかった医療費の支払完了日以降に作成されます。

(2) 岡山市不妊治療費助成事業調剤証明書(様式第3号)・・・院外処方がある場合

*院外処方により調剤を受けた薬局に記入を依頼してください。※一部、受診証明書の内容の記入が必要なため、(1)の記入済み受診証明書を添えて依頼してください。

※医療費のみを助成申請し、薬剤費(調剤費)を助成申請しない場合は不要です。

(3) 高額療養費や付加給付の支給決定通知書・・・保険者からの支給がある場合

*高額療養費等の支給を受けるためには、保険者への申請が必要な場合があります。(※高額療養費等の支給対象になる方は、保険者からの支給決定を受けたうえで、不妊治療費助成申請をしてください。)

*付加給付(高額療養費とは別に、支払った医療費の額が一定の額を超えた場合に、超えた額が数か月後に支給される等の制度)の有無については、加入している保険者へ確認してください。

※支給に該当する場合は、全ての支給決定通知書を受領した後に本申請をしてください。

(4) 申請者および配偶者の住民票

*続柄と本籍入りのもの(個人番号の記載がないもの)

※発行から3か月以内のもの

※お二人が別世帯の場合は、それぞれの住民票が必要です。

(5) 夫婦であることの証明書類・・・法律上の夫婦であって、住民票で夫婦関係が確認できない場合

・夫婦のどちらかが日本国籍の方・・・戸籍謄本(抄本)・夫婦ともに外国籍の方・・・・婚姻をしていることを証明する書類(外国語の場合、日本語訳を添付してください)

※発行から3か月以内のもの

※住民票で夫婦関係が確認できない場合とは、夫婦が住民票上別世帯の場合等です。

(6) 事実婚関係に関する申立書(様式第4号)・・・事実婚の場合

(7) 申請者名義の振込先口座(銀行名,支店名,口座番号,口座名義人フリガナ)が確認できる書類

(例)・通帳の場合・・・表紙を開いて銀行名,支店名,口座番号などが記載されたページのコピー

・オンライン銀行の場合・・・Webサイト等の銀行名,支店名,口座番号などが表示されたページを印刷したもの

※申請後、振り込みが完了するまでは、口座名義人名の変更や口座の解約などは行わないでください。

(8) 医療機関および薬局(院外処方がある場合)で発行された領収書および明細書(治療開始から治療終了までのもの)

*原則提出の必要はありませんが、審査状況によっては提出を求める場合があります。

*申請書作成時、医療機関への支払額として記入する金額は、領収書等に記載された額のうち保険適用の不妊治療(生殖補助医療)に係る医療費に限ります。

※提出書類は原則返却しませんので、必要に応じて提出前にコピー等をして保管してください。

岡山市保健所健康づくり課 母子歯科保健係 不妊治療費助成事業担当宛

〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号

※提出の際は、添付資料「送付状 兼 チェックリスト」をご活用ください。

記入例および資料

申請期限

1回の治療(一連の治療過程)が終了し、医療機関又は薬局への医療費の支払いが完了した日を起点として申請期限を算出します。

| 医療機関等への支払いが完了した日 | 申請期限 | (例) |

|---|---|---|

| 4~9月の方 | 支払完了日から6か月 | 支払完了日4/8 ⇒ 申請期限10/8 |

| 10~3月の方 | 支払完了日の年度末 | 支払完了日12/15 ⇒ 申請期限3/31 |

| 10~3月の方 ※やむを得ない事情により年度末までに申請できない場合(ア.高額療養費等の支給決定に時間がかかる場合、イ.支払完了が3月の場合 等) | 支払完了日から6か月 | ア.支払完了日12/15 ⇒ 申請期限6/15 イ.支払完了日3/20 ⇒ 申請期限9/20 |

5.申請後の流れ

- 申請書等の内容を審査のうえ、承認決定通知書(または不承認決定通知書)を電子メールでお届けします。

- 承認決定者には、ご指定の口座に助成金を振り込みます。

Q&A

| Q(質問) | A(回答) | 備考 |

|---|---|---|

| Q1:過去に受けた不妊治療も助成の対象になりますか? | A1:令和7年4月1日以降に治療開始(治療計画作成)した治療であって、申請期限内であれば対象となります。 | *** |

| Q2:県外の病院で受けた不妊治療も助成の対象になりますか? | A2:保険医療機関であれば対象になります。病院に受診証明書の作成を依頼してください。 | *** |

| Q3:治療開始から申請日までの間に転出又は転入した場合は助成の対象になりますか? | A3:夫婦のどちらかが、治療開始日から申請日までの全ての期間中に岡山市への住民登録がない場合は、対象になりません。 | *** |

| Q4:複数回治療を受けていますが、助成申請の回数制限はありますか? | A4:1回の治療(一連の治療過程)ごとの申請になりますが、保険適用内であれば、申請回数に制限はありません。 | 1回の治療は、別表の治療ステージAからFまでの区分によるもので男性不妊治療(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術)を含む。 |

| Q5:保険適用になる年齢制限や回数制限を超えて受けた不妊治療は助成の対象になりますか? | A5:保険適用になる年齢制限や受診の回数制限を超え、保険適用外になった治療については対象になりません。 | 参照先:不妊治療に関する取組ページ別ウィンドウで開く |

| Q6:一般不妊治療や先進医療は助成の対象になりますか? | A6:対象になりません。 | *** |

| Q7:男性不妊治療(精巣又は精巣上体から直接精子を採取する手術)のみの単独治療を受けた場合は助成の対象となりますか? | A7:男性不妊治療のみの場合、対象になりません。 | *** |

| Q8:治療開始したが、採卵に至らなかった場合は助成の対象になりますか? | A8: (1)対象にはなりません。 (2)ただし、採卵準備前に主治医の方針により実施した男性不妊治療であって、精子又は状態の良い精子が得られず中止した場合は、助成の対象となります。 | (1)別表のG,H参照 (2)別表のA,B,D,E,F参照 |

| Q9:採卵したが、胚移植まで至らなかった場合は助成の対象になりますか? | A9:やむを得ず医師の判断により治療を終了又は中止した場合は、終了又は中止するまでが助成の対象になります。 | 別表のD,E,F参照 |

| Q10:胚移植までしたが、妊娠に至らなかった場合は助成の対象になりますか? | A10:妊娠したかどうかは問わず、医師による妊娠判定検査までが助成の対象になります。 | 別表のA,B,C参照 |

| Q11:以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合は助成の対象になりますか? | A11:この治療(凍結胚移植)が令和7年4月1日以降に作成した治療計画に基づくものであれば、助成の対象になります。 | 別表のC参照 |

| Q12:異なる治療計画に基づいて2回不妊治療を受けましたが1つにまとめて助成の申請ができますか? | A12:1回の治療(治療計画に基づく一連の治療過程)ごとに分けて申請をしてください。 | *** |

| Q13:申請書に記入する保険者(医療保険者)とは何ですか? | A13:健康保険事業(医療保険制度)の運営主体のことを指します。 | *** |

| Q14:自分の限度額摘要区分が分かりません。 | A14:マイナ保険証(マイナンバーカード)をお持ちの方はマイナポータル(アプリ)から確認できます。その他の方は、限度額認定証で確認又はご自身が加入している保険者へお問い合わせください。 | *** |

| Q15:高額療養費の申請をしないとけませんか? | A15:高額療養費支給に該当する場合は必ず保険者へ支給申請をしたうえで、本助成の申請をしてください。 高額療養費支給に該当するか等については、ご自身が加入している保険者へお問い合わせください。 なお、高額療養費の支給決定までには、保険者によっては数か月かかる場合がありますので、お早めに手続きしてください。 | *** |

| Q16:付加給付(附加給付)があるかどうかが分かりません。 | A16:各医療保険者(健康保険)が独自に定める制度のため、ご自身が加入している健康保険のHP確認や、健康保険へ問い合わせをして確認してください。 なお、付加給付(附加給付)制度がある場合、名称や金額は各医療保険者(健康保険)で異なり、支給まで数か月かかる場合があります。 | [付加給付の例] ・名称・・・一部負担金払戻金 ・支給額=支払った自己負担額(高額療養費を除く)-25,000円 ※100円未満切捨 |

| Q17:院外処方がある場合で、1回の治療(一連の治療過程)の間に複数の薬局を利用した場合、調剤証明書はどう作成してもらえばいいですか? | A17:利用した薬局ごとに調剤証明書の作成を依頼してください。 | 調剤証明書には、受診証明書の内容(一部)の記入が必要なため、記入済み受診証明書(写し等)を添えて依頼してください。 |

| Q18:院外処方があったが、その薬局での薬剤費(調剤費)は助成申請せず、医療機関での医療費のみを助成申請することはできますか? | A18:医療機関での医療費のみを助成申請することも可能です。この場合、調剤証明書の取得は不要です。 電子申請の際は、調剤証明書の内容入力欄において「院外処方があったが、その薬剤費(調剤費)は助成申請しない」にチェックを入れてください。 | この場合、助成申請しなかった院外処方の薬剤費のみを後日追加で助成申請することはできませんのでご注意ください。 |

| Q19:病院で作成してもらった受診証明書の領収金額と、領収書の領収金額が一致しません。 | A19:領収書には、先進医療や文書料や入院時の差額ベッド代などの保険適用外のものや、不妊治療(生殖補助医療)以外の診療費用が含まれていることがあります。受診証明書の領収金額には、これらの金額は含みません。詳細については、発行元の病院へお問い合わせください。 | *** |

| Q20:妻を申請者として、夫の名義の口座を振込先に指定することはできますか? | A20:申請者と口座名義人は一致するようにして申請してください。 | *** |

| Q21:添付書類を電子メールで提出することはできますか? | A21:原本が必要なものがあるため、窓口へ持参または郵送で提出してください。 | 提出の際は、添付資料「送付状 兼 チェックリスト」をご活用ください。 |

| Q22:添付書類の住民票は、妻と夫と分けて提出しないといけませんか? | A22:ご夫婦が同一世帯であれば、お二人が一緒に記載された1つの住民票を提出してください。 | *** |

| Q23:申請してから決定や助成金の振り込みまでどのくらいかかりますか? | A23:申請を受け、確認・審査を複数の目で行うため決定まで1~2か月程度要します。助成金の振込予定日は、交付する承認決定通知書に記載します。 | *** |

お問い合わせ

保健福祉局保健所健康づくり課 母子歯科保健係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1264 ファクス: 086-803-1758