(1)岡山市避難行動要支援者名簿について

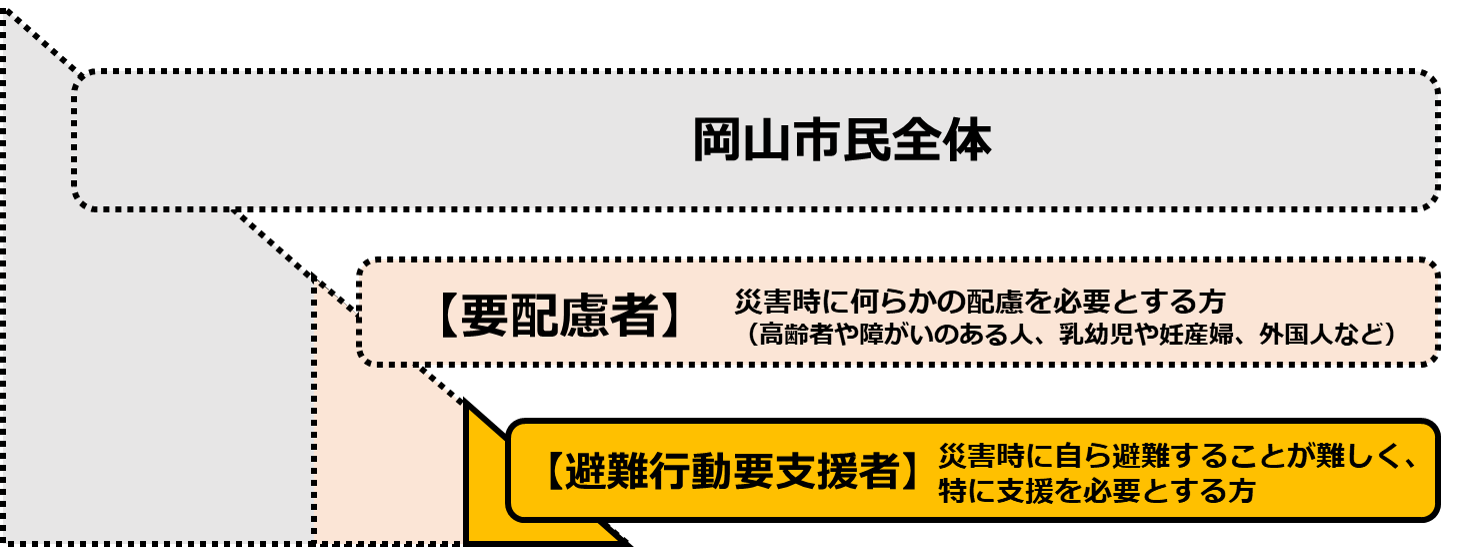

避難行動要支援者とは

一般的に、高齢者や障がいのある人、乳幼児や妊産婦、外国人など、災害時に何らかの配慮を必要とする方を要配慮者(ようはいりょしゃ)といいます。

そして、要配慮者のうち、災害時に自ら避難することが難しく、特に支援を必要とする方を避難行動要支援者(ひなんこうどうようしえんしゃ)といいます。

取組の背景 ー高齢者や障害のある人などの災害による被害を減らすためにー

平成23年の東日本大震災においては、被災地全体の死者数のうち65歳以上の高齢者の死者数は約6割であり、障がいのある人の死亡率は被災住民全体の死亡率の約2倍に上りました。

また、近年頻発している豪雨災害においても高齢者や障がいのある人が犠牲となっており、平成30年7月豪雨によって甚大な被害を受けた倉敷市真備町内では、死者の約88%を65歳以上の高齢者が占めたほか、令和元年台風第19号では約65%、令和2年7月豪雨では約79%に上りました。

このように近年発生した災害においては、亡くなられた方のうち高齢者の占める割合が高くなっており、障がいある人の死亡率も全体より高くなっていることがわかっています。

亡くなられた方の中には、警察、消防、福祉事業者などに助けを求めましたが、救助要請の件数が非常に多く救助の手が回らなかったり、災害の発生により現場に近付けなかったりするなど、救助が間に合わずに命を落とされた方や、そもそも避難が必要な状況であることに気が付かず避難が遅れ、命を落とされた方も大勢いらっしゃいました。

このようなことから、災害時において、高齢者や障がいのある人などの避難に支援を要する人の避難支援を行政や福祉事業者がすべて行うことは困難であり、これらの方々が円滑に避難を行うためには、一人ひとりの自助力の強化と近くにお住いの地域の方々の協力が必要不可欠であるといえます。

こうした状況を踏まえ、岡山市では、誰もが安心して暮らしていける地域を目指し、いまできることから一つずつ取組を進めています。

名簿の概要

岡山市では、要介護認定3以上や身体障害者手帳1・2級を所持する方など、一定の要件に該当する方を対象として「避難行動要支援者名簿」(以下、「名簿」という)を作成しています。

制度の概要については、以下の資料をご確認ください。

名簿の対象者

名簿の対象者は、以下の「ア」から「カ」の要件に該当する在宅の方(一時的に入所、入院している方を含む)です。

なお、施設への入所や、長期入院をしている方は、施設や病院での支援が受けられるため、名簿の対象者とはしていません。

| ア 要介護認定3から5を受けている人 イ 身体障害者手帳1・2級(総合等級)の第1種を所持する身体障害者 (心臓、じん臓機能障害のみで該当する者は除く) ウ 療育手帳Aを所持する知的障害者 エ 精神障害者保健福祉手帳1級を所持する者、地域定着支援を利用している精神障害者 オ 障害福祉サービスの介護給付等を受けている難病患者 カ アからオ以外で、避難に支援が必要な人で、名簿への掲載を申請した人 |

|---|

なお、「カ」の要件に基づき、名簿への掲載を希望される場合は、以下の申請書を危機管理室までご提出ください。

避難行動要支援者名簿登録・変更申請書兼同意書

名簿に記載される事項

地域の避難支援等関係者に提供される名簿の記載例については、以下をご覧ください。

名簿の活用にあたっての留意点

避難支援は、支援をする方の安全が確保された上で、できる範囲で行われるものです。災害の規模や被災状況によっては、支援ができない場合もあります。また、避難支援者は、法的な責任や義務を負うものではありません。

また、災害時に避難支援をするために、誰がどのように支援するかなどを、ご本人と、避難支援等関係者で話し合い、事前に準備をしておくため、お住まいの地域の避難支援等関係者が、ご自宅などへ訪問させていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。

名簿に関するよくある質問

避難行動要支援者名簿に関するよくある質問については、以下をご覧ください。

避難行動要支援者名簿に関するQ&A

令和7年度(2025年)避難行動要支援者名簿について

令和7年度(2025年)避難行動要支援者名簿に関する情報については、以下のリンク先をご覧ください。

https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000045300.html

(2)岡山市個別避難計画について

岡山市個別避難計画とは

個別避難計画は、災害時に自ら避難することが難しく、特に支援を必要とする高齢者や障がいのある人などの避難行動要支援者ごとに作成する避難支援のための計画です。

岡山市では、町内会や自主防災組織、福祉事業者等が中心となり個別避難計画の作成を進めていただいております。

災害時に避難行動要支援者を守るためには、地域での助け合い、支え合いが不可欠です。ぜひ取組をお願い致します。

計画作成の対象者

避難行動要支援者名簿に掲載されている方が計画作成の対象となります。

(※名簿の対象者については上記「(1)岡山市避難行動要支援者名簿について」をご参照ください。)

計画書の様式

岡山市における計画書の様式は以下に掲載しております。

(注)様式の取扱について

現行様式は、初めて個別避難計画の作成に取り組む方であっても取り組みやすいよう、内容を簡素化しております。現行様式に含まれていない情報であっても、支援にあたって必要となる情報もあると考えられることから、例えば、各地域で必要な情報を付加するなど、独自の様式を使用することも可能です。

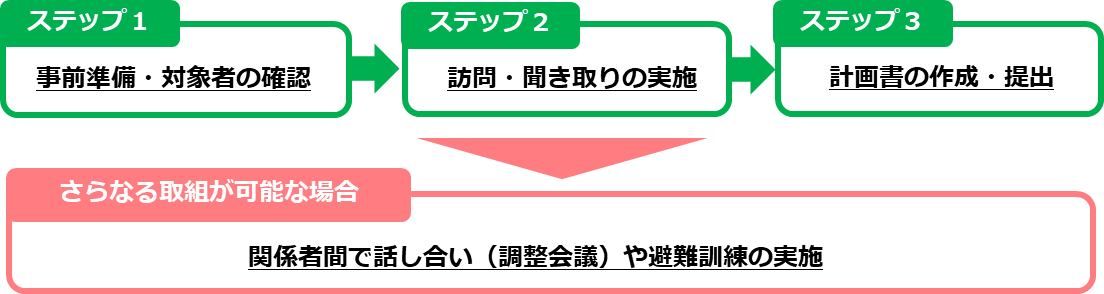

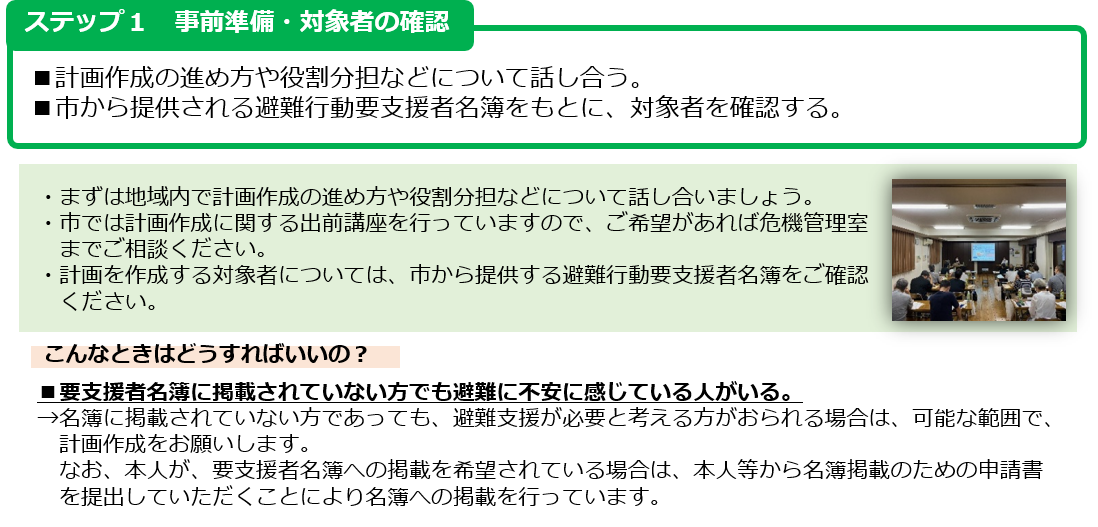

自主防災組織を中心とした計画作成の流れ(概要)

まずは対象者の状況把握を中心に、可能な範囲で計画書の作成に取り組んでみましょう。

さらなる取組が可能な場合には、関係者間での話し合い(調整会議)や避難訓練などを実施し、実効性の高い避難支援体制づくりを進めていきましょう。

各ステップの取組内容

自主防災組織等育成事業助成金について

単位町内会が結成した自主防災組織による個別避難計画の作成について、助成の対象となっています。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

■自主防災組織への助成制度全体について

(3)令和3年度個別避難計画作成モデル事業について

岡山市では、令和3年度に、個別避難計画の効果的・効率的な作成手法等の確立に向け、全国34市区町村とともに内閣府防災担当の個別避難計画作成モデル事業に参加しました。モデル事業における岡山市の取組内容については、以下に掲載している資料をご覧ください。

なお、モデル事業の詳細や他の市区町村の取組などについては、以下の内閣府防災担当ホームページにてご覧ください。

https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/r3modeljigyo.html別ウィンドウで開く

(4)計画作成の取組事例について

岡山市内において個別避難計画の作成に取り組まれている地域の事例を掲載しています。(随時更新)

上藤崎町内会(操南学区)の取組事例

城東台西町内会(城東台学区)の取組事例

弓削町内会(千種学区)の取組事例

(5)参考情報について

国関係

■内閣府防災担当ホームページ

国における災害時に自ら避難することが困難な高齢者や障害者等の避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組について紹介されています。

https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/yoshiensha.html別ウィンドウで開く

■国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所ホームページ

倉敷市真備町地区では避難に支援が必要な方を中心に、隣近所をはじめとした地域の方々や、福祉事業所職員等が一同に集まり、みんなで避難について考えるため地域連携型の要配慮者マイ・タイムラインの作成を進められています。

https://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/mytimeline/youhairyosya.html別ウィンドウで開く

都道府県関係

■岡山県危機管理課ホームページ

岡山県では、平成30年7月豪雨災害の教訓を踏まえ、地域防災力の向上を図るため、県内での地区防災計画等の作成を推進することを目的とする「岡山県地区防災計画等作成推進協議会」が県と県内全市町村で設置されています。令和3年度からは協議会内に新たに「個別避難計画研究部会」を設け、市町村の防災・福祉担当職員を対象に、国が推奨する計画作成手順等を学ぶための研究部会を開催されています。

■兵庫県危機管理部防災支援課ホームページ

兵庫県内では、福祉専門職(ケアマネジャー、相談支援専門員等)が地域とともに避難のための個別避難計画を作成する取組を進められており、令和2年度からは県内全市町において県・市町による一般施策として本格実施されるなど全国的にも先進的な取組が実施されています。

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk41/saigaijiyouengosha.html別ウィンドウで開く■滋賀県知事公室防災危機管理局ホームページ

滋賀県では、防災と保健・福祉の取組を切れ目なく連結させることにより、市町における個別避難計画作成を推進し、県内での災害発生時における避難行動要支援者の避難対策の促進を図るべく、「滋賀モデル」の構築に向けた取組が進められています。

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/bousai/sougo/319439.html別ウィンドウで開く市町村関係

■茨城県古河市福祉推進課ホームページ

古河市では、個別避難計画を介護支援専門員、障がい者の相談支援専門員等の福祉の専門職等に依頼(事業所等を経営する法人との委託契約)して作成する取組が行われています。

https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/fukushi/saigaijihinankoudoukeikaku/10133.html別ウィンドウで開く■兵庫県明石市福祉局福祉総務課ホームページ

明石市では、福祉専門職(ケアマネージャーや相談支援専門員)がついている方を対象に、自治会(町内会)、民生児童委員、福祉専門職、総合支援センター、まちづくり協議会、明石市が連携して個別避難計画を作成する取組が行われています。

https://www.city.akashi.lg.jp/fukushi/fu_soumu_ka/shise/koho/oshirase/kobetu_shiennkeikaku.html別ウィンドウで開くお問い合わせ

危機管理室

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1082 ファクス: 086-234-7066